2024.01.18

Wnt研究会2023 参加報告書 田宮寛之(京都府立医科大学)

京都府立医科大学

田宮寛之

笹井先生の思い出が詰まった理研CDB のC棟でWnt研究会に参加させていただいて

この度は旅費支援をいただき, まことにありがとうございました. 関西医科大学の田宮寛之です. AMED遺伝子再生・AMED-PRIMEなどの支援のもと, 哺乳類体内時計中枢の機能的なオルガノイドの作製に取り組んでおります. 私はもともと理研CDBの上田泰己先生の研究室で体内時計研究をはじめましたが, その後紆余曲折を経て京大永樂先生・京都府立医大八木田先生の研究室で体内時計中枢オルガノイドの開発に従事し, 今月より関西医科大学にPIとして着任しております. 私が世界ではじめて誘導に成功した機能的な体内時計中枢 (視交叉上核: SCN) のオルガノイドでは, SCNの内部構造が再現され, SCNでしか観察できない細胞時計の同期持続振動が観察され, 移植による行動リズム回復もみられております(Tamiya (Corresponding author) in preparation), 特願2023-087986) さらに, 成体視床下部のわずか0.7%に過ぎないSCNが20%以上誘導されており, 時計中枢はどのように分化してくるのかの観察のために時系列のscRNA Seqの解析をおこなったところ, Wntシグナルの重要性が示唆されました. そこで今回は, 今後Wntの研究を進めるにあたり専門の発生学者の方々のお話をしたいと思い, Wnt研究会へ参加させていただきました. 発表させていただいたタイトルは“脳オルガノイド作製技術を用いた体内時計中枢分化シグナルの探索”です.

CDBに在籍しながら発生生物学会には長らく参加したことがなかった私でしたが, 懇親会からアットホームな雰囲気の中迎えていただき, 研究会もレベルの高い発表ばかりでした. 議論も非常に活発で, Wntそのものに加えて発生学についても非常に勉強させていただきました. 自分の発表におきましても, 発生学者の先生方らしい本物の発生の再現を求める質問が相次ぎ, 大変刺激になりました. 余談ですが, 私が脳オルガノイド研究を始めるきっかけは, 今回の会場である理研CDBでお会いした故笹井芳樹先生でした. 笹井先生とはじめてお会いしたC棟1階オーディトリウムで発表させていただくことができ, とても嬉しく思いました. 昼食会場のC棟1階のサロンも, 当時は笹井先生寄贈のピアノがありました. 私は実験がうまく行かない夜によく弾いていましたし, 振り返ると笹井先生がいて, 笹井先生は即興演奏を始められた. そんな思い出の場所です.

ぜひ今後ともよりよい体内時計中枢オルガノイドの開発に従事するとともに, 初期の体内時計発生におけるWntの役割を解明してまいりたいと思います. 今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします.

2024.01.17

Wnt研究会2023 参加報告書 鈴木美奈子(NIBB/総研大)

基礎生物学研究所/総合研究大学院大学

鈴木美奈子

2023年12月9日に開催されたWnt研究会に参加させて頂きました。

私は最近自身の研究をまとめる段階に入っており、より多くのWntの専門家の方々からのコメント、アドバイス等を頂きたく参加を決めました。実際に全員がWntに関連した研究に取り組んでいるため、普段の年会では中々得られないような細かいアドバイスから、厳しい指摘まで、様々な価値ある意見を頂くことができ、今後の研究活動に非常に役立つ事を確信しています。また、発表についてもWntに関して、初期発生から老化等、幅広い研究の話を聞くことができ、非常に勉強になり、今後の研究へのヒントを掴むことができたと思います。さらに、同年代の方々の刺激的な発表を聞き、研究に対するモチベーションがより高まったと感じています。

この様な研究会へのオンサイトでの参加は初めての経験で、休憩時間には多くの学生や先生方とたくさんディスカッションをすることができ、自身のネットワークを拡大するとともに、オンラインや通常の年会のような大規模な学会では体験できない研究者間の密なコミュニケーションを体験することができました。今回得た学びを元に、さらなる研究の発展に繋げたいと思います。

最後に、この様な機会を提供していただいた関係者の皆さま、そして今回参加費用を支援して下さった発生生物学会に感謝申し上げます。

2024.01.17

Wnt研究会2023 参加報告書 京田竜弥(広島大学)

広島大学大学院 統合生命科学研究科

京田竜弥(D1)

私がWnt研究会に参加させていただいた目的は、自身の研究に深く関係するWntについての知識をより深めるためでした。組織再生におけるWntの機能解析を行っている私にとって、「Wnt」をテーマにしている本研究会は強く惹かれるものでした。また、現在所属している研究室ではWntを主テーマとして研究している学生が私一人であったため、Wntを専門とする研究者の方々と交流し、今行われている研究や解析法などについて直接学びたいという気持ちもあり、本研究会に参加させていただくことを決めました。

本研究会は一日間でしたが、私は多くのことを学び、非常に充実した時間を過ごすことができました。当日は40名の学生や若手研究者、先生方が参加し、19演題もの発表が行われました。Wntなどの分泌因子を中心として様々な点に焦点を当てた研究がなされており、自身の研究対象以外の動物における基礎知識や、それらとWntの関係など非常に多くのことを学ばせていただきました。どの発表でも活発な議論が行われ、その内容も今後自身が研究を行う上で非常に有益なものばかりでした。さらに、Wntに対する視点を当て方や考察など、専門家の先生の考え方も直接お話を聞くことができ、非常に刺激を受けた一日でした。

今回Wnt研究会に参加させていただくことでWntを研究している方々と直接交流し、お話を聞くことができたのは貴重な体験でした。最後に、本研究会のオーガナイザーである三井優輔先生と菊池浩二先生、および日本発生生物学会の皆様に感謝申し上げます。また、本研究会に参加するにあたり日本発生生物学会および熊本大学発生医学研究所から旅費支援を頂くことができ、学生の身として非常に助かりました。重ねて御礼申し上げます。

2024.01.17

Wnt研究会2023 参加報告書 東真理奈(大阪大学)

大阪大学

東真里奈(D2)

この度は、旅費支援にご採択いただき誠にありがとうございました。12月9日に神戸理研BDRで開催されました「Wnt研究会2023」に参加し、口頭発表をさせていただきました。

私はWntについては初心者でどの演題も新鮮な気持ちで拝聴いたしました。

Wntシグナルは生物学的なプロセスにおいて極めて重要な役割を果たすシグナル伝達経路の一つで細胞表面の受容体を介して細胞内へシグナルを伝達し、細胞の運命決定や発生、組織の維持や病気の発症にまで関与しています。さらにWntの発現の勾配は発生の過程において細胞の運命を決定し、特に脳発生ではシグナルの強度の微妙な違いによって領域が決定していくというお話はとても興味深かったです。

細胞競合や組織のパターン形成など生物にとって重要で基本的な機能以外にも様々な領域に関与していることが今回の研究会を通して知ることができました。Wntシグナル研究はさらに発展していくと期待される分野であり、今後の進捗がとても楽しみです。

今回このような機会を開催し運営してくださった皆様に感謝申し上げます。

2024.01.17

Wnt研究会2023 参加報告書 ZOU JUQI(大阪大学)

大阪大学微生物病研究所

ZOU JUQI

The Wnt meeting in Japan 2023 was held in RIKEN BDR on December 9th, 2023. It was my great honor to participate in the meeting and presented my research in front of outstanding Wnt researchers in Japan. I really enjoyed the meeting since all the presentations were interesting and in high quality.

It was an amazing experience for me to hear different Wnt studies in one day, ranging from structure and molecular biology to developmental biology and clinical cancer biology. In addition, a large variety of model were utilized including cell culture, organoid, worms, insects, fish, frogs, chicken, mouse, and human patient samples. The high diversity of Wnt studies broadened my horizons a lot.

The organization was carefully organized and arranged to make me feel the atmosphere and enthusiasm of the meeting. Although the scale was not large, it was very easy for all the participants to discuss and exchange opinions together. It was a nice opportunity for me to communicate with different Wnt researchers, from graduate students to world-famous professors. I learned a lot and got precious advice from other Wnt researchers. Even if all the participants have different background, the enthusiasm towards science just brought us together.

Finally, I would like to appreciate JSDB and Kumamoto University for providing us such a good opportunity. And thank to all the organizing members and their efforts.

2024.01.17

Wnt研究会2023 参加報告書 WANG ZHE(京都大学)

京都大学

WANG ZHE

Travel Grant Report: Wnt Research Meeting 2023

Introduction:

I am deeply grateful for the travel grant that enabled my participation in the Wnt Research Meeting 2023, held on December 9th. This conference served as a pivotal platform for sharing our groundbreaking research on recapitulating gastrulation in vitro, specifically focusing on replicating the uterine environment.

Presentation:

My presentation navigated the complexities of understanding human development, particularly gastrulation, given the limited studies on human embryos. We proposed a novel approach involving the reconstitution of the uterine environment, utilizing a hydrogel with controllable stiffness and shape. The generated human pluripotent stem cell (hPSC) colony, resembling an embryo, showcased aspects of gastrulation through the localized release of signaling molecules to mimic the morphogen gradient.

Audience Engagement:

The conference provided a vibrant academic setting, fostering engaging interactions with fellow researchers. Constructive feedback received during these interactions significantly enriched our ongoing research.

Networking and Collaboration:

Wnt Specialists:

The social event at "クレハ (CUReHA)" on December 8th was a transformative experience, facilitating meaningful connections with renowned Wnt specialists. Despite my non-specialization in Wnt signaling, enlightening discussions broadened my understanding of Wnt signaling pathways and their broader implications.

Chick Developmental Biologist:

A captivating conversation with a chick developmental biologist during the social event delved into primitive streak formation, a crucial process in human and chick embryonic development. This interdisciplinary exchange offered valuable insights, deepening my understanding of conserved and divergent mechanisms in embryonic development.

The informal setting of the social event nurtured a collaborative atmosphere, enabling direct learning from Wnt specialists and chick developmental biology experts. This comprehensive experience significantly enriched my understanding of the intersection between Wnt signaling and embryonic development.

Interdisciplinary Exchange:

Throughout the conference, proactive engagement with leading Wnt researchers bridged interdisciplinary gaps. Conversations with Wnt specialists provided nuanced insights into the potential applications of Wnt signaling in diverse biological contexts. The cross-disciplinary exchange proved mutually beneficial, fostering an environment where specialists and non-specialists freely shared knowledge and perspectives.

Acknowledgment of Travel Grant:

I extend my deepest gratitude for the travel grant, a cornerstone in facilitating my participation in this intellectually enriching event. The support not only enabled the presentation of our research but also broadened my scientific horizons, exposing me to diverse perspectives and groundbreaking discoveries in Wnt signaling.

Conclusion:

Participation in the Wnt Research Meeting 2023 has been a profound academic and professional enrichment. The acquired knowledge and established connections during the social event will undoubtedly propel our research endeavors forward. My heartfelt thanks for the invaluable support through the travel grant, making this transformative experience possible.

2023.07.12

岡田節人基金 海外派遣報告書 黒木祥友(筑波大学)

筑波大学生命地球科学研究群生物学学位プログラム

黒木祥友(D3)

この度、岡田節人基金海外派遣助成をいただき、アメリカ カリフォルニア州リバーサイドで行われたThe 6th International Insect Hormone Workshop(IIHW2023) (2023/6/18-24)に参加しました。この学会は、2年に一度開かれる昆虫のホルモンを研究する研究者が集う国際学会です。私にとって対面形式で参加する初めての国際学会であったため、楽しみであるとともに大きな緊張を抱えながら学会を迎えました。約10時間のフライトと2時間の車での移動の後にたどり着いたリバーサイドは、目が痛くなるほどの日差しが降り注ぐ、砂漠のオアシスのような町でした。

学会初日には歓迎会が行われ、これまで論文の著者としてしか知らなかった研究者や実験材料を提供してくれた方など、多くの海外研究者と直接会ってお話しすることが出来ました。参加者には、修士課程の学生から90歳を超えられたベテラン研究者まで幅広い年齢層が含まれ、多様なバックグラウンドを持った研究者との交流を楽しむことが出来ました。翌日から行われた研究発表では、すべての参加者が一つのホールに集まって口頭発表を聞き、熱い議論が交わされていました。またポスター発表では、異なる会場に移動し発表者とより密接に議論を交わすことが出来ました。参加者が使用している昆虫は、ショウジョウバエをはじめ、マルハナバチやシミ、サシガメなど多岐に及び、様々な昆虫種について発表を聞くことが出来ました。普段実験で使用していない昆虫種の話は刺激的で、内分泌メカニズムの共通性や多様性に着目することで新たな研究のヒントを得ることが出来ました。発表だけではなく、中日にはExcursionとしてパームスプリングスを訪れ、サンジャシント山州立公園内の散策を行いました。現地の動植物を観察しながら、山の中を5マイル歩くのは運動不足を痛感するほど疲れましたが、海外の自然に触れる貴重な機会となりました。

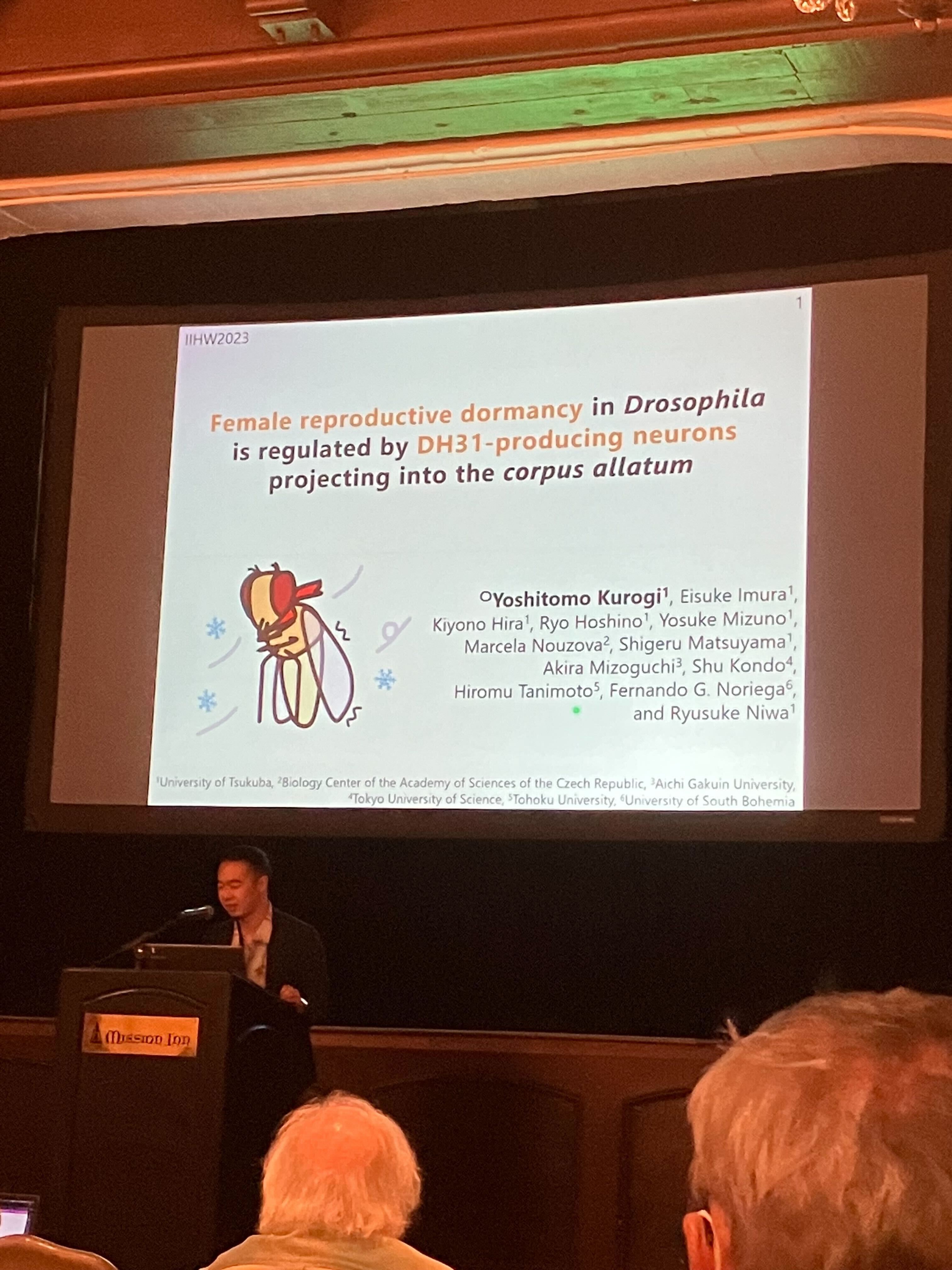

今回私は、「Female reproductive dormancy in Drosophila is regulated by DH31-producing neurons projecting into the corpus allatum」というタイトルで、キイロショウジョウバエを用いた昆虫の休眠を制御する神経内分泌メカニズムの解析について口頭発表を行いました。この研究では、幼若ホルモンと呼ばれる、昆虫の生命活動において非常に重要なホルモンに着目しています。多くのIIHW参加者がこのホルモンに着目しており、発表について多くの質問やコメントをいただくことが出来ました。どのコメントも、今後研究を展開する上で注意すべきポイントばかりで、今回得た指摘を基にさらに研究を発展させたいと考えています。また学会最終日には、発表内容を評価され、Outside-the-Box Award(最優秀口頭発表賞)を受賞することが出来ました。まさか自分の発表が選ばれるとは思っておらず、非常に驚きました。自身の研究が国際学会の場で高く評価された経験は、今後の研究活動を展開する上でも十分な自信となることと思います。

対面形式での国際学会に参加することで得られた最も大きな収穫は、多くの研究者と直接議論を交わし自分の顔と研究を覚えてもらうことができたことです。これまで行われたオンライン形式の学会では、どうしても新しく出会う研究者に自分を覚えてもらうことが難しいと感じていました。それに対し、今回の学会では7日間の学会期間を同じホテルで過ごし、何度も議論したり、食事を共にしたりする中でお互いへの理解を深めることが出来ました。また、ラボを主催する先生方だけでなく、同じような年代のポスドクや学生と話す機会を持つこともできました。どのようなことを考え研究しているのか、またこれからどのような進路を考えているのか話し合う中で、自身の将来に対する見通しが今一歩明確になったと感じました。

今回の学会では海外の文化に触れる機会も多くありました。英語での日常的なコミュニケーションに留まらず、サービスを受けた際のチップの支払いなど日本では触れられない経験ばかりでした。また渡航前は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うアジア人への憎悪から差別を受けるのではないかと危惧していましたが、実際には触れ合うすべての人が親切で不快な思いをすることなく過ごすことが出来ました。一方で、円安による物価の上昇はすさまじく、軽く食事をとるだけで日本の2~3倍ほどお金がかかる状況には非常に驚きました。

最後になりますが、今回の国際学会参加によって貴重な経験を得られたのは、岡田節人基金によるご支援と、IIHW2023の開催にご尽力された先生方、温かく学会に迎え入れてくださったIIHW2023参加者の皆様、普段から研究を支えてくださる筑波大学丹羽研究室の皆様のおかげです。この場を借りて心より感謝申し上げます。

2023.03.24

岡田節人基金 フランス海外派遣報告書 山口明日香(大阪大学)

この度、岡田節人基金海外派遣助成をいただき、フランス・ストラスブールにて行われた第3回日仏合同ミーティング(2022年11月7日-10日)に参加しました。新型コロナウイルスの流行が始まってから初めての海外経験で、このような機会を心より楽しみにしておりました。というのも、国際的な場でいつか研究発表をと夢抱き大学院に入学するも数日後に緊急事態宣言が発令され、以降海外渡航への壁が高くなってしまいました。それから2年程経ち徐々に規制緩和がされていく中で、日仏合同ミーティングのNew Frontiers in Developmental Biology : Celebrating the Diversity of lifeというタイトルを見つけ惹かれ演題登録をしました。

タイトル通り、多種多様な発生生物学研究の魅力あふれる研究発表ばかりで、眠気に襲われる余裕のないほど充実した4日間でした。普段発生生物学会には参加していないけど、という方々の研究発表も聞くことができ、そんな面白い現象があるのかと驚くようなこともありました。研究手法についても、数理モデルを使ったシミュレーションやバイオインフォマティクス、ライブイメージング手法の改良等、“見えないもの”への多岐にわたるアプローチの最先端を知ることができ、見えていない、捉えられていないだけでまだまだ面白いことがたくさんあることを実感しました。このような様々な動植物の独創的な研究発表がある中で、嬉しいことに私は口頭発表の機会をいただけました。発表前は緊張しすぎて信号を見ずに道路を渡りそうになったりと正気ではなかったのですが、無事会場について本当によかったです。1つの部屋で全員が1人の発表を聞くというスタイルでしたので、発表後には様々なバックグラウンドを持つ研究者から非常に有益なご意見・評価をいただくことができました。多くの人に自分の研究を知ってもらえただけでなく、ぜひ私の発表を聞いてほしい、議論させてほしいと思っていた研究者の方々からコメント・ディスカッションしていただけたことは、この上ない貴重な経験となりました。発表自体が完璧であったかといえばほど遠く、反省点の多く残るものでしたが、4日間を総じて、今の研究、それから卒業後の展望を考える上で非常に有意義な時間を過ごせたと思います。

研究発表も強烈でしたが、同じくフランスでの食事もとても充実していました。コーヒーブレイク中、私は次から次へ出てくる名前の分からない創作料理の虜になっていました。休憩中ついつい食に集中し、気づけば1人ぼっちだったということもありましたが、しかしそこは外国。食べ物から顔をふっとあげて偶然目があった、初対面である女性研究者に、手でおいでよと導かれ、そこで開かれていた小さな女子会に招いていただきました。どんな話がなされていたのかはここでは残念ながらご報告できませんが、様々な立場の研究者がそこにはいて、普段聞くことのない違う観点からの面白いお話を聞くことができました。

今回のミーティングでは、懇親会や日本領事館主催の晩餐会などといったイベントも盛りだくさんで、特に生物の発生をテーマにしたプロジェクションマッピングは印象的でした。歴史あるストラスブールの町中で、様々な動植物の胚発生の写真を駆使しオリジナリティ溢れる音楽をバックにした映像作品に、ふらっと訪れた一般の人々も楽しんでいる様子が見られました。市民講座や博物館の催し以外にも、このような気軽にサイエンスを楽しめるアイデアは面白くもあり大事であると思いました。女子会もそうでしたが、本ミーティング全体として、立場や国籍関係なく多様であることを前提に、フランクにサイエンスを共有できていた雰囲気は、私にはとても心地よく感じられました。

最後になりましたが、本ミーティングの開催に際し運営に携わった日仏発生生物学会関係者の皆様、そして故岡田節人先生に心より感謝いたします。本当に貴重な経験をありがとうございました。

2023.01.24

岡田節人基金 フランス海外派遣報告書 東貴允(大阪大学)

この度は、岡田節人基金派遣助成からご支援を頂き、フランス・ストラスブールにて日本発生生物学会、フランス発生生物学会共催により開催されました第三回合同会議に参加させて頂きました。

ストラスブールはドイツとの国境の街で、アルザス地方の中心都市として知られています。ドイツを思わせる歴史的な建物が立ち並ぶ美しい街で、特に旧市街は世界遺産に指定されているほどです。そのような美しい街並みの中で学会期間の前後を含めて一週間ほど滞在しました。第三回合同会議は宮殿大学(Palais Universitaire)にて開催されました。こちらの会場にて「Identification of initial cue leading to the left-right asymmetric development of the embryonic midgut using “image-averaging” analysis in Drosophila(邦題:「画像平均化」技術を用いた、ショウジョウバエ胚における中腸の左右非対称化の最初のキューとなる形態変化の同定)(ポスター番号:20)」という題でポスター発表を行いました。たくさんの方にポスター発表を見ていただくことができました。初海外学会かつ昨今のご時世から現地での初めてのポスター発表となりました。そのため、初めは非常に緊張しましたが、活発な議論を重ねていくうちに段々と慣れてきました。フランスの方々の英語はかなり早く聞き取るのは困難を極めましたが、様々な質問を頂き、建設的な議論を交わせたと思っております。

私個人にとって、コロナ後初めての海外となりました。フランスのコロナ事情について去年はニュースなどで取り上げられていましたが、今年は全くといっていいほどなかったので少し不安でしたが、現地にいってみると、公共交通機関といった比較的人が集まるような場所でもマスクをしている人はほぼおらず、日本とは随分状況が異なっており驚きました。日本よりコロナを感じさせない雰囲気で、落ち着いて学会に望むことができたと思っています。

フランスに行くにあたってもう一つ気がかりだったのは物価です。昨今のコロナ禍及びウクライナ情勢により原油高による物価の上昇と為替の円相場の下落により、欧州の物価が日本人にとってかなり厳しいものになると予想していました。実際、日本円ベースで考えると確かに物価は高いとは感じましたが、ストラスブールが比較的郊外に位置していたことなどもあってか、想定していたほどの値段ではない印象でした(もちろん日本よりは高いですが)。

フランスは料理も日本人の好む美味しい料理が多く、建物の歴史も感じさせる素晴らしい国でした。治安に関しては、パリでは警官が二人組で警戒している場面は見かけましたが、良好でした。ストラスブールは更に治安はいいように感じました。数年前にはパリでのテロ等のニュースが流れていましたがそのような心配はなさそうな印象でした。

最後になりましたが本学会への参加に際しまして、ご支援を頂きました岡田節人基金派遣助成様、及び当研究室の松野先生を始めとした松野研究室の皆様にこの場を借りて感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2023.01.24

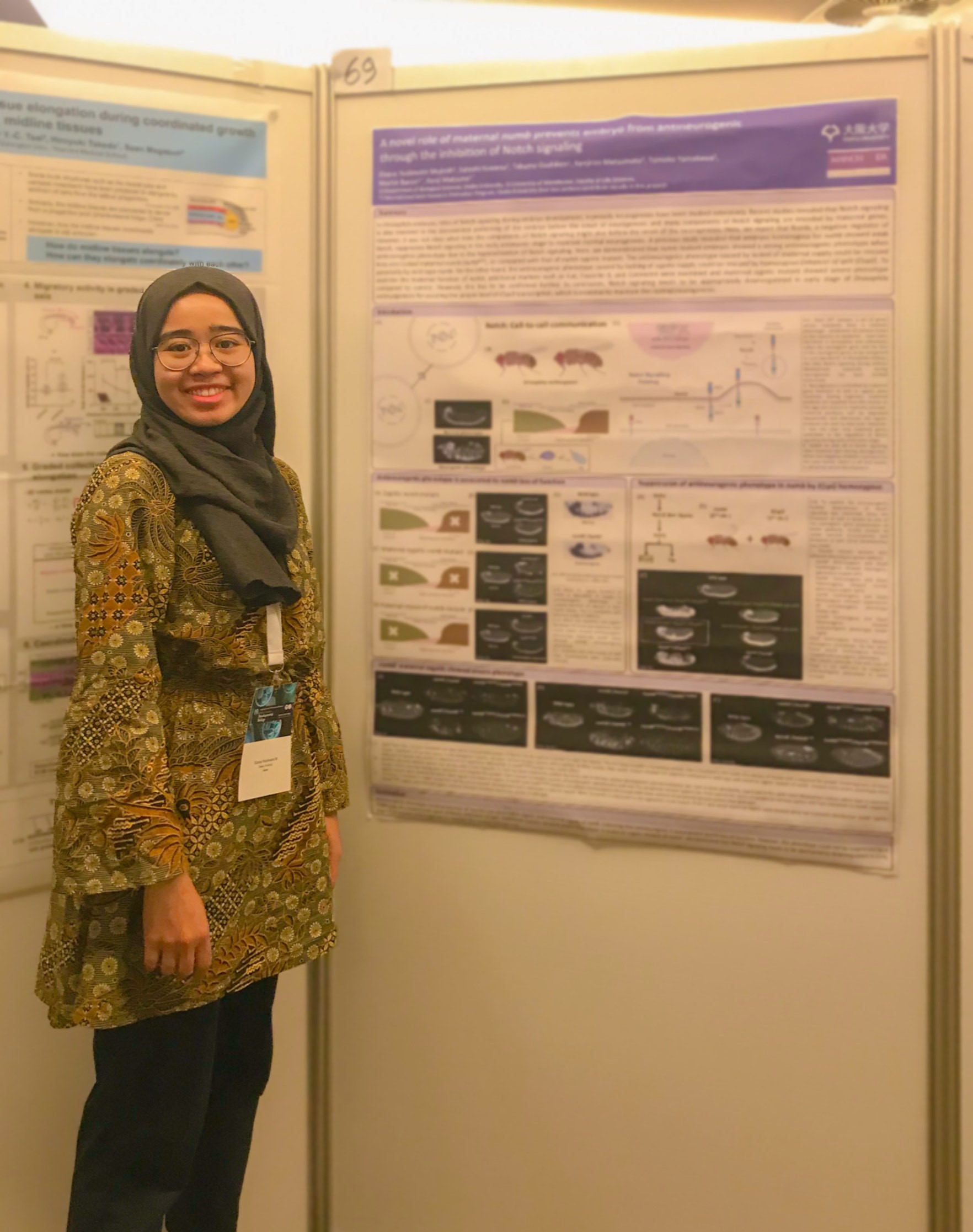

岡田節人基金 ISDB海外派遣報告書 Elzava Yuslimatin Mujizah(大阪大学)

大阪大学大学院 理学研究科

Elzava Yuslimatin Mujizah(D3)

The 19th International Society of Developmental Biology (ISDB) is a huge meeting for developmental biologists that are held every 4 years. The meeting was supposed to take place last year in 2021 but due to CoViD-19 restrictions, it was delayed until 2022 and it still is in the same venue, Portugal. The ISDB 2022 is my third international meeting during my stay in Japan, but this meeting took a lot of courage to apply because apart from one of the biggest meetings for developmental biologists, ISDB 2022 also has numerous distinguished speakers from roughly all around the world. Around half of the speakers are young researchers (most of them are professors, associate professors, assistant professors, or researchers and a few postdocs) also delivered their new findings.

I applied for poster presentation and along with hundreds of participants, we gathered in Algarve, southern Portugal and had an offline meeting for the first time since pandemic hit. The oral presentation sessions were amusing, each day there was 1 keynote speaker to start the conference. On the first day of the conference, Dr. Marianne Bronner awarded Ross G. Harrison Medal, an award which is known to give recognition to scientist with significant contribution in developmental biology field. The poster presentation sessions were divided into 2 groups (1.5 hours for each group), odd and even numbers group. Me and the other odd numbered participant did the presentation first on October 17th and even numbers participated on the next day. I did the presentation almost non-stop throughout the entire session and was lucky to make new friends with students and postdocs from Spain, Colombia, UK, France, Ukraine, China, Poland, India, Italy, etc. It was such a warm atmosphere.

Joining an international meeting event like this is always a refreshing experience since it brings new things to the table. Also, the fact that I can connect with other PhD students who are on the same journey as well builds a network with experienced scientists. Finally, I would like to express my deepest gratitude to the Japanese Society of Developmental Biologists (JSDB) for giving me an opportunity to participate in the 19th ISDB through the 14th Tokindo S. Okada travel grant.