2026.01.06

海外便り№19 鹿谷有由希さん (ヴィルフィランシュ海洋研究所(IMEV))(現・兵庫県立大学)

鹿谷有由希

Postdoctoral fellow, ヴィルフィランシュ海洋研究所(IMEV)(現・兵庫県立大学)

Postdoctoral fellow, ヴィルフィランシュ海洋研究所(IMEV)(現・兵庫県立大学)

はじめまして。フランスのニース近郊にあるヴィルフィランシュ海洋研究所(IMEV)の発生生物学ユニット(LBDV)にてポスドクをしておりました、鹿谷有由希と申します。約2年という短い滞在期間ではありましたが、私の経験が海外留学を考える際の参考に少しでもなれば嬉しく思います。

海外ポスドクまでの経緯

海外留学を考える際、どうやってラボを見つけて、どうやって受け入れてもらったのか、が気になるポイントの一つかと思います。ただ、この点は人それぞれかと思いますので、こんなパターンの人もいるんだな、とお読みいただければと思います。

私の場合、博士号取得後は海外で研究をしてみたい、と漠然と思っていたものの、恥ずかしながら何か積極的に行動をするわけでもなく、ただとりあえず英語の勉強をしていたくらいでした。そもそも英語に強い苦手意識のあった私は、海外ポスドクなんて夢のまた夢とどこかで思いながら、それでも海外に行ってみたいと口にしていたことが、回り回って自分の背中を押してくれたように思います。

結果的に海外でポスドクをすることができたのは、いくつもの幸運が重なったおかげでした。

中でも最大の幸運は、指導教官である高橋淑子先生(京都大学)のご縁です。私は高橋先生のもとで、ニワトリ胚を用いた胚発生過程における腸管運動の確立メカニズムについての研究で博士号を取得しました。もともと器官形成全般に興味があるのですが、腸管の発生は想像以上に面白く、博士号取得後はより進化的な観点から腸管運動の確立メカニズムや腸管の形態形成メカニズムを研究したいと考え、無脊椎動物をモデルとした研究を行うことのできるラボを探していました。そのことを高橋先生にご相談したところ、私が海外に行ってみたいと言っていたことを覚えていてくださっていたこともあり、LBDVのCnidarian developmental mechanismsチームのチームリーダーとしてクラゲClytia hemisphaericaを用いた研究をされている百瀬剛先生をご紹介いただきました。さらに幸運なことに、百瀬先生の方でも、Clytiaのポリプ形成時に見られる運動について新規のプロジェクトを立ち上げたいと考えておられたところでした。Clytiaのポリプは体のほとんどが腸管のようなもので、まさに私の興味であるより原始的な腸管の形態形成メカニズムの研究ができるではないか、とポスドクとしてプロジェクトに参加したい旨をお伝えしたところ、フェローシップを獲得できたら、という条件で受入を許可していただきました。

ただ、準備の悪かった私は、その時点ですでに卒業年度の7月を過ぎていたため海外学振の申請に間に合わず、上原記念生命科学財団、東洋紡バイオテクノロジー研究財団、内藤記念科学振興財団の海外留学助成に応募しました。結果的に東洋紡バイオテクノロジー研究財団から援助をいただくことができ、11月頃になってようやく卒業後の行き先が決まった、というような慌ただしい一年でした。

海外ポスドクまでの経緯

海外留学を考える際、どうやってラボを見つけて、どうやって受け入れてもらったのか、が気になるポイントの一つかと思います。ただ、この点は人それぞれかと思いますので、こんなパターンの人もいるんだな、とお読みいただければと思います。

私の場合、博士号取得後は海外で研究をしてみたい、と漠然と思っていたものの、恥ずかしながら何か積極的に行動をするわけでもなく、ただとりあえず英語の勉強をしていたくらいでした。そもそも英語に強い苦手意識のあった私は、海外ポスドクなんて夢のまた夢とどこかで思いながら、それでも海外に行ってみたいと口にしていたことが、回り回って自分の背中を押してくれたように思います。

結果的に海外でポスドクをすることができたのは、いくつもの幸運が重なったおかげでした。

中でも最大の幸運は、指導教官である高橋淑子先生(京都大学)のご縁です。私は高橋先生のもとで、ニワトリ胚を用いた胚発生過程における腸管運動の確立メカニズムについての研究で博士号を取得しました。もともと器官形成全般に興味があるのですが、腸管の発生は想像以上に面白く、博士号取得後はより進化的な観点から腸管運動の確立メカニズムや腸管の形態形成メカニズムを研究したいと考え、無脊椎動物をモデルとした研究を行うことのできるラボを探していました。そのことを高橋先生にご相談したところ、私が海外に行ってみたいと言っていたことを覚えていてくださっていたこともあり、LBDVのCnidarian developmental mechanismsチームのチームリーダーとしてクラゲClytia hemisphaericaを用いた研究をされている百瀬剛先生をご紹介いただきました。さらに幸運なことに、百瀬先生の方でも、Clytiaのポリプ形成時に見られる運動について新規のプロジェクトを立ち上げたいと考えておられたところでした。Clytiaのポリプは体のほとんどが腸管のようなもので、まさに私の興味であるより原始的な腸管の形態形成メカニズムの研究ができるではないか、とポスドクとしてプロジェクトに参加したい旨をお伝えしたところ、フェローシップを獲得できたら、という条件で受入を許可していただきました。

ただ、準備の悪かった私は、その時点ですでに卒業年度の7月を過ぎていたため海外学振の申請に間に合わず、上原記念生命科学財団、東洋紡バイオテクノロジー研究財団、内藤記念科学振興財団の海外留学助成に応募しました。結果的に東洋紡バイオテクノロジー研究財団から援助をいただくことができ、11月頃になってようやく卒業後の行き先が決まった、というような慌ただしい一年でした。

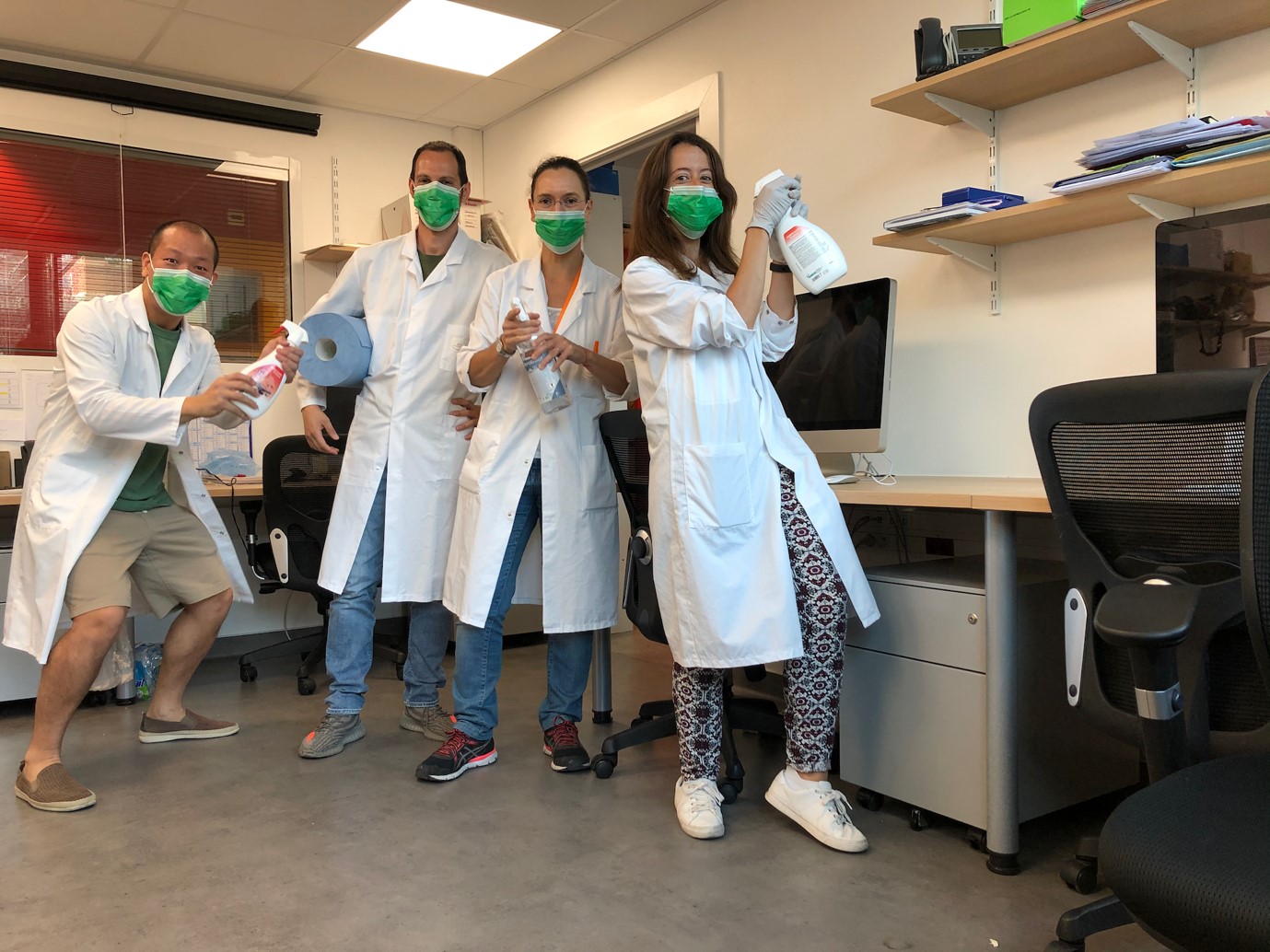

LBDV(Le Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer)について

LBDVは、パリから飛行機で1時間ほどのところにあるニース市の、さらに隣にあるヴィルフランシュ=シュル=メールという小さな町にある海洋研究所です。ヴィルフランシュは聞いたことがなくても、南仏のコート・ダジュール(紺碧海岸)という言葉に聞き覚えがある方は多いのではないでしょうか。リゾート地として有名なコート・ダジュールの真っ只中に位置するヴィルフランシュは、真っ青な地中海に面した美しい港町です。LBDVもすぐ裏手が浜になっており、研究所所有の船で採集ができたり、夏には海水浴を楽しんだりできます。

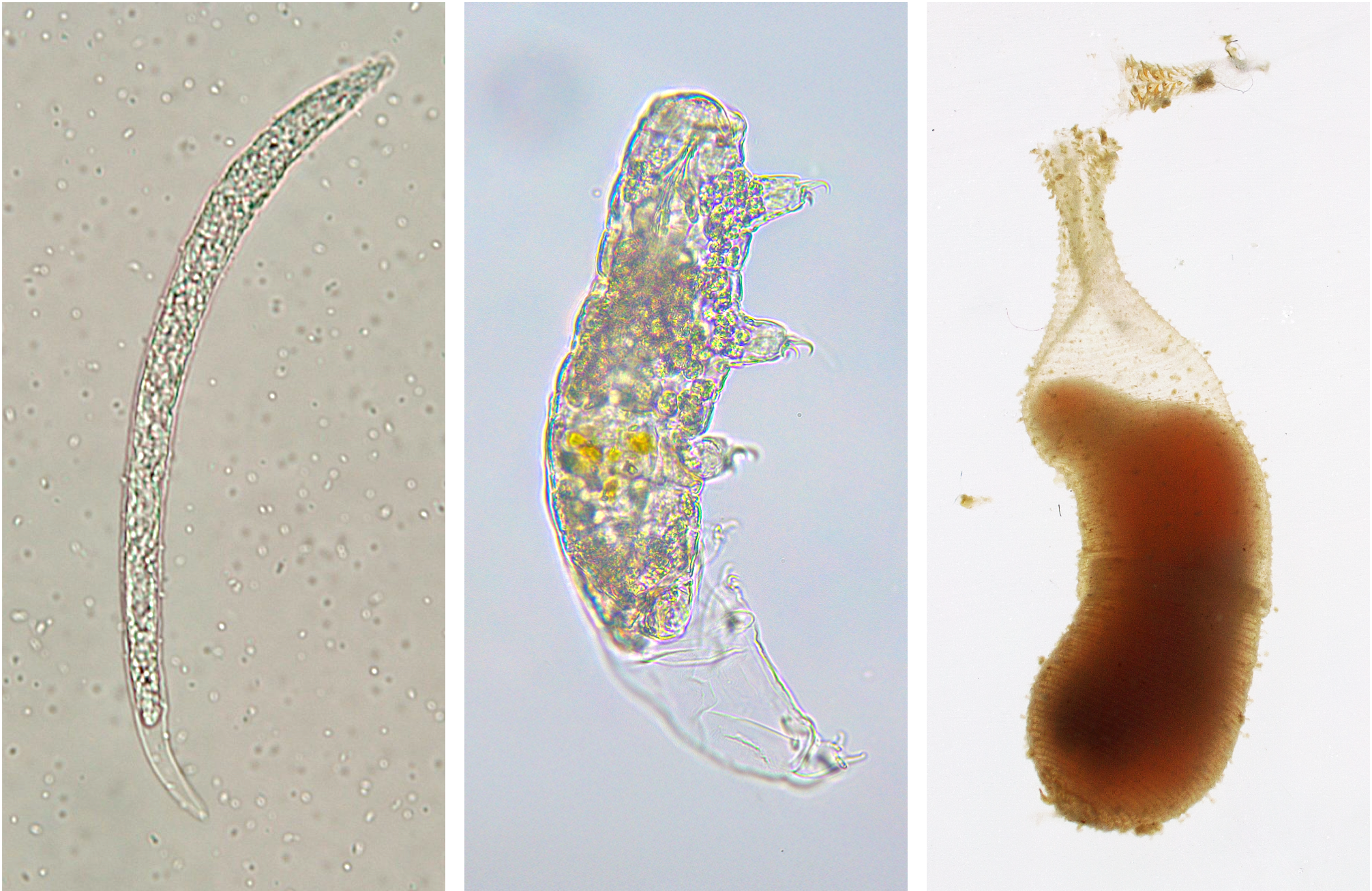

LBDVでは、クラゲ、ウニ、ホヤなど海産無脊椎動物を用いた発生生物学・進化発生生物学の研究が行われています。LBDVはCNRS(フランス国立科学研究センター)とソルボンヌ大学によって共同運営されていますが、研究者はフランス国内に限らず、ヨーロッパを中心に様々な国から集まっています。加えて、特に博士課程の学生やポスドクは研究室間の交流も盛んで、様々な文化・研究が身近にあることはとても刺激的でした。昼食後のコーヒータイムでは、世間話からディスカッションまで、様々な話題で盛り上がります。LBDVは良い意味でのんびりとしていて、のびのびと研究に打ち込むことのできる環境だと思います。もしご興味のある方は、ぜひホームページをご覧ください。

https://lbdv.imev-mer.fr/en/

LBDVは、パリから飛行機で1時間ほどのところにあるニース市の、さらに隣にあるヴィルフランシュ=シュル=メールという小さな町にある海洋研究所です。ヴィルフランシュは聞いたことがなくても、南仏のコート・ダジュール(紺碧海岸)という言葉に聞き覚えがある方は多いのではないでしょうか。リゾート地として有名なコート・ダジュールの真っ只中に位置するヴィルフランシュは、真っ青な地中海に面した美しい港町です。LBDVもすぐ裏手が浜になっており、研究所所有の船で採集ができたり、夏には海水浴を楽しんだりできます。

LBDVでは、クラゲ、ウニ、ホヤなど海産無脊椎動物を用いた発生生物学・進化発生生物学の研究が行われています。LBDVはCNRS(フランス国立科学研究センター)とソルボンヌ大学によって共同運営されていますが、研究者はフランス国内に限らず、ヨーロッパを中心に様々な国から集まっています。加えて、特に博士課程の学生やポスドクは研究室間の交流も盛んで、様々な文化・研究が身近にあることはとても刺激的でした。昼食後のコーヒータイムでは、世間話からディスカッションまで、様々な話題で盛り上がります。LBDVは良い意味でのんびりとしていて、のびのびと研究に打ち込むことのできる環境だと思います。もしご興味のある方は、ぜひホームページをご覧ください。

https://lbdv.imev-mer.fr/en/

ニースでの生活について

「フランス留学」で調べると、おそらくほとんどがパリの情報かと思います。そこでせっかくの機会ですので、ニースでの生活を簡単にご紹介したいと思います。

先にも書いたように、ニースは地中海に面したリゾート地です。海外旅行のパンフレット等で目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏の日差しは強烈ですが、日本と違って湿度が低いのでどことなく爽やかですし、もともとニースはヨーロッパの王侯貴族の避寒地として発展した街ですので、冬は温暖で非常に過ごしやすいです。そのせいか街全体も明るくおおらかで、治安はとても良いです。私はニースからトラムとバスで研究所に通っていましたが、不安を感じるようなことは一度もありませんでした。英語はパリと比べると通じませんが、渡航前に半年間フランス語教室に通っただけ、という私でもなんとかなったので、非英語圏への渡航を考えている方もそこまで心配しなくて大丈夫だと思います。日常生活においては、元気な挨拶と笑顔があれば乗り切れます(と思います)。

ただ、観光地であるがゆえに、アパート探しは難航しました。私が渡航したのはバカンスシーズン直前の6月だったのですが、多くのアパートはすでにバカンス客に借りられてしまっており、ようやくアパートが見つかったのは3ヶ月後のバカンスシーズンが終わった9月のことでした。フランスの場合は不動産会社経由ではなく、個人間で部屋を貸し借りすることの方が多いそうです。私が借りた部屋も、LBDVの事務の方が学生向けの賃貸として個人で所有していたもので、ここでも頼りになるのは人の縁だと痛感しました。ちなみに自分のアパートが見つかるまでは、バカンスやインターンなどで長期で留守にするLBDVメンバーの家に数週間ずつ転がり込ませていただき、渡仏早々、人の温かさに大いに助けられました。

ニースの物価はやはり高めですが、農業大国らしく食材は手頃な値段で手に入ります。ですので基本的に自炊をしていたのですが、ニースに来て驚いたのはピザ屋の多さです。実はイタリアまで電車で1時間ちょっとの距離にあるニースは、食事も含めてイタリア文化の影響が強く残っていて、フランス語の次によく見かけるのはイタリア語というくらいでした。パリとはまた一味違った文化が楽しめると思います。

「フランス留学」で調べると、おそらくほとんどがパリの情報かと思います。そこでせっかくの機会ですので、ニースでの生活を簡単にご紹介したいと思います。

先にも書いたように、ニースは地中海に面したリゾート地です。海外旅行のパンフレット等で目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏の日差しは強烈ですが、日本と違って湿度が低いのでどことなく爽やかですし、もともとニースはヨーロッパの王侯貴族の避寒地として発展した街ですので、冬は温暖で非常に過ごしやすいです。そのせいか街全体も明るくおおらかで、治安はとても良いです。私はニースからトラムとバスで研究所に通っていましたが、不安を感じるようなことは一度もありませんでした。英語はパリと比べると通じませんが、渡航前に半年間フランス語教室に通っただけ、という私でもなんとかなったので、非英語圏への渡航を考えている方もそこまで心配しなくて大丈夫だと思います。日常生活においては、元気な挨拶と笑顔があれば乗り切れます(と思います)。

ただ、観光地であるがゆえに、アパート探しは難航しました。私が渡航したのはバカンスシーズン直前の6月だったのですが、多くのアパートはすでにバカンス客に借りられてしまっており、ようやくアパートが見つかったのは3ヶ月後のバカンスシーズンが終わった9月のことでした。フランスの場合は不動産会社経由ではなく、個人間で部屋を貸し借りすることの方が多いそうです。私が借りた部屋も、LBDVの事務の方が学生向けの賃貸として個人で所有していたもので、ここでも頼りになるのは人の縁だと痛感しました。ちなみに自分のアパートが見つかるまでは、バカンスやインターンなどで長期で留守にするLBDVメンバーの家に数週間ずつ転がり込ませていただき、渡仏早々、人の温かさに大いに助けられました。

ニースの物価はやはり高めですが、農業大国らしく食材は手頃な値段で手に入ります。ですので基本的に自炊をしていたのですが、ニースに来て驚いたのはピザ屋の多さです。実はイタリアまで電車で1時間ちょっとの距離にあるニースは、食事も含めてイタリア文化の影響が強く残っていて、フランス語の次によく見かけるのはイタリア語というくらいでした。パリとはまた一味違った文化が楽しめると思います。

フランスへの渡航を考えていらっしゃる方に向けて

フランスにポスドクとして渡航する場合、Passeport talent-Chercheur(研究者ビザ)を取得することになると思います。このビザの取得には受入機関からのConvention d’accueil(受入承諾書)が必須なのですが、Convention d’accueilを発行してもらうための条件は機関によって様々ですので、この条件は事前によく確認しておいた方が良いかと思います。

また、フランスは手続きにとにかく時間がかかるので、何事も十分過ぎるほど余裕を見て準備をした方が良いです。そのうえ、連絡が来ないなと思っていたら忘れられていた、ということも珍しくないので、大事なことは念を入れて確認するのがおすすめです。

フランスにポスドクとして渡航する場合、Passeport talent-Chercheur(研究者ビザ)を取得することになると思います。このビザの取得には受入機関からのConvention d’accueil(受入承諾書)が必須なのですが、Convention d’accueilを発行してもらうための条件は機関によって様々ですので、この条件は事前によく確認しておいた方が良いかと思います。

また、フランスは手続きにとにかく時間がかかるので、何事も十分過ぎるほど余裕を見て準備をした方が良いです。そのうえ、連絡が来ないなと思っていたら忘れられていた、ということも珍しくないので、大事なことは念を入れて確認するのがおすすめです。

さいごに

海外留学を終えて思うのは、ありきたりではありますが、少しでも海外での研究に興味があるのならぜひ挑戦してみた方がよい、ということです。今振り返れば、楽しかったことはもちろん、もっとこうすれば良かったと反省することもたくさんありますが、少なくとも挑戦したという事実は私の中で一つの自信になりましたし、海外の研究者を身近に感じるきっかけにもなりました。もし今、海外留学のチャンスがあって、迷っている方がいるのであれば、ぜひ挑戦することをおすすめします。皆さまの海外留学が実り多いものとなるよう、心より応援しております。

最後になりましたが、執筆の機会をいただきました入江直樹先生に深く御礼申し上げます。

海外留学を終えて思うのは、ありきたりではありますが、少しでも海外での研究に興味があるのならぜひ挑戦してみた方がよい、ということです。今振り返れば、楽しかったことはもちろん、もっとこうすれば良かったと反省することもたくさんありますが、少なくとも挑戦したという事実は私の中で一つの自信になりましたし、海外の研究者を身近に感じるきっかけにもなりました。もし今、海外留学のチャンスがあって、迷っている方がいるのであれば、ぜひ挑戦することをおすすめします。皆さまの海外留学が実り多いものとなるよう、心より応援しております。

最後になりましたが、執筆の機会をいただきました入江直樹先生に深く御礼申し上げます。

ニースの紺碧海岸(通称 ”天使の湾”)

|

ヴィルフランシュ=シュル=メールの街(右手前)と地中海

|

研究所の中庭で開催された感謝祭のパーティー。手前はターキーを切り分けているところ。

|

ニースのクリスマスマーケット。移動遊園地がやってきて賑やかです。

|