2026.01.16

日本発生生物学会 若手企画シンポジウム 募集要項

日本発生生物学会が主催していた夏季シンポジウムと秋季シンポジウムをリニューアルし、若手会員の研究交流を支援することを目的に、若手会員によるシンポジウムの企画を支援することとなりました。つきましては、リニューアルされた若手企画シンポジウムを以下の要領で募集いた致します。

1件あたり、300,000円を支援額の上限とします。また、年間の採択数は最大 3件程度を想定していますが、試行段階ですので、今後変更の可能性があります。

|

概要:

|

「若手企画シンポジウム」とは、若手会員(学生・ポスドク・助教・若手 PI など)が企画する発生生物学会が主催するシンポジウムであり、開催場所(岡崎市)が提供されます。旅費及び会議費として最大30万円の経費が認められます。事務局は、会場運営の補助に加え、オンライン会議ツールを用いた配信、参加・演題登録のとりまとめ、要旨集の作成、HPの作成も支援します。オンライン会議のみの場合も、これらの支援が受けられます。

企画したシンポジウムは、会員であれば、どなたでも参加申し込みを可能とすることが条件となります。

※シンポジウム主催者が日本発生生物学会であることをHPや印刷物・配布物に明記すること。

※他団体(他学会・大学・研究機関・財団など)への協賛・協力・後援の依頼・募集は、妨げないが、申請前に事務局に相談すること。

|

|

申請者:

|

日本発生生物学会の若手会員(学生・ポスドク・助教・若手 PI など)

*若手会員が交流を深め、研究が発展することを目的としていますので、講演者には、他学会の若手会員や著名な研究者等を含めても構いません。

*申請者(代表者)は、事務局との連絡を行う1名のことです(共同で企画される方に非学会員が含まれていても構いません)。

|

|

申請方法:

|

|

|

審査方法:

|

|

|

実施報告書の提出:

|

|

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 ⾹川賢慧(兵庫県立大学)

兵庫県立大学

⾹川賢慧

2025年9⽉25⽇から27⽇にかけてドイツで開催された⽇本発⽣⽣物学会(JSDB)とドイツ発⽣⽣物学会(GfE)による⽇独若⼿合同ミーティングに参加する機会を頂きました。今回の渡航では⽇本発生生物学会より⽀援を賜り、このような貴重な機会をいただけたことに深く感謝申し上げます。

私にとって今回の参加は、初めての海外渡航であり、さらに初めての英語による⼝頭発表でもありました。そのため応募を決めた段階では⼤きな不安があり、英語への⾃信のなさに加え、⾶⾏機に無事搭乗できるかどうかといった基本的な点さえ⼼配していました。しかし、研究者としてさまざまな経験を積みたいという思いが強く、この機会を逃すわけにはいかないと覚悟を決めて参加することにいたしました。

20時間弱のフライトと5時間の電⾞移動という想像以上に過酷な移動を経て、ハイデルベルクで開催されたDAY0のワークショップから参加させていただきました。到着し際にはやっと着いたという安堵感と町並みの美しさから緊張は和らぎ、むしろワクワクしていたことを覚えています。翌⽇は、DAY1からDAY3の開催地であるギュンツブルクのReisenburg城までGfEメンバー⽅々の⾞に同乗させてもらい、⾞内での会話や現地のスーパーマーケットでの買い物を楽しみながら移動しました。DAY1に⾏われた私の⼝頭発表は、⽇本⼈参加者のトップバッターで⾮常に緊張しましたが、若⼿研究者を中⼼としたミーティングだったこともあり過度なプレッシャーを感じることなく落ち着いて臨むことができました。発表後の質疑応答には英語で答えることに苦戦しながらも、なんとか⾃分が伝えたい内容は概ね表現できたと思います。

また、学会期間中には毎⾷豪華な⾷事を堪能することができ、⾷事の場を通じて参加者の⽅々との交流を深めることができました。研究だけでなく、⽂化や⽣活の違いについても話題にすることで国際的なつながりを持てたことは、本ミーティングの⼤きな魅⼒であったと思います。

⼀⽅で、初⽇には宿泊先のルームキーを紛失してしまい、GfEメンバーや⽇本⼈参加者の皆様には多⼤なるご迷惑をおかけいたしました。このようなトラブルを含め、本ミーティングへの参加は不安の多い挑戦ではございましたが、周りの⽅々の温かいサポートのもと乗り越えることができ、わずかながら着実な⾃信となりました。今回得られた経験を今後の研究活動に活かし、さらに成⻑できるよう努めてまいります。最後に、本ミーティング参加を⽀えてくださいました⽇本発生生物学会をはじめ、関係者の皆様に⼼より御礼申し上げます。

2025.12.24

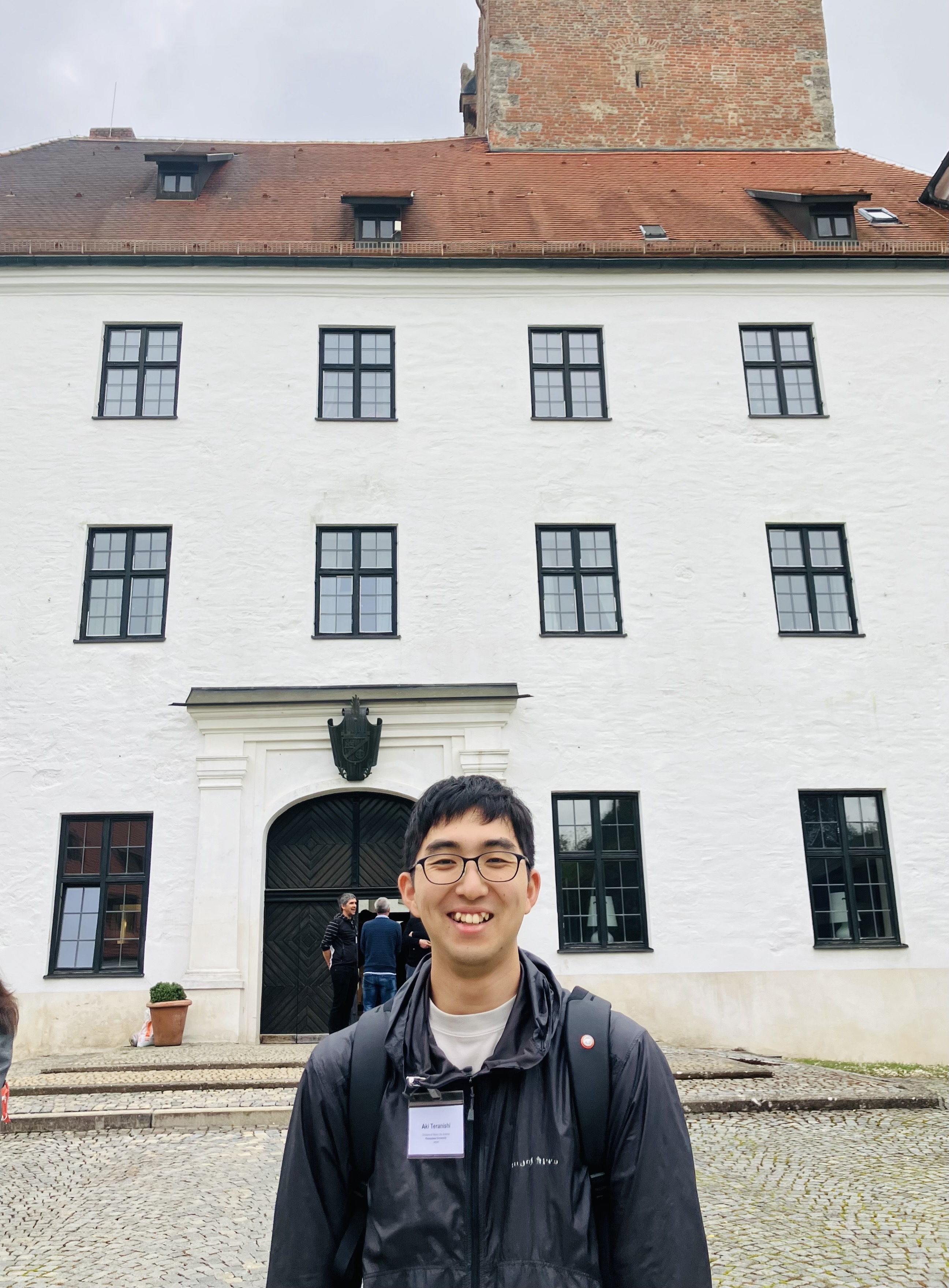

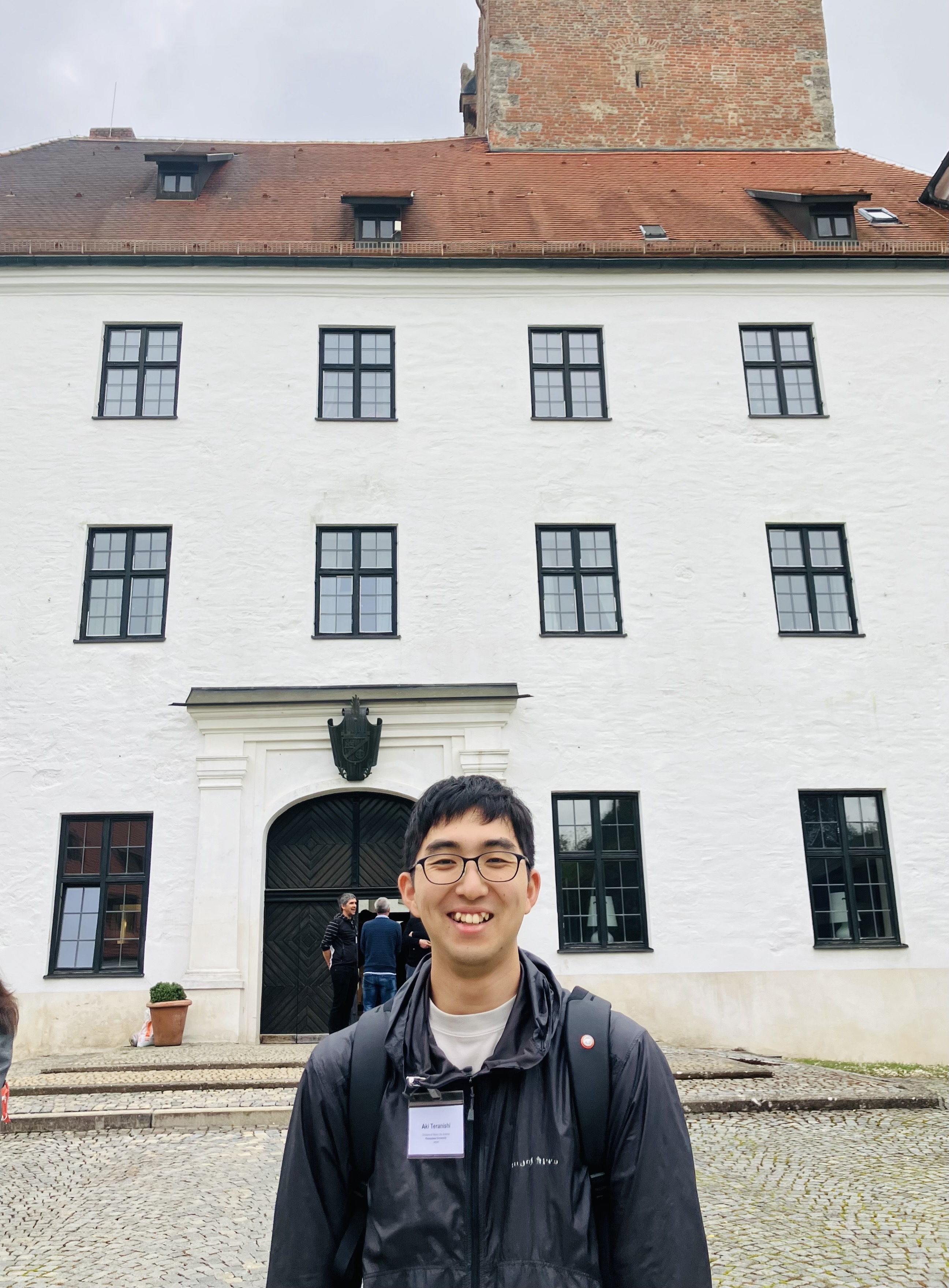

日独合同ミーティング2025 参加報告書 寺西亜生(金沢大学)

金沢大学

寺西亜生

この度、9月24日から27日にかけてドイツで開催された日独合同若手ミーティングに参加させていただきました。初日にハイデルベルクでのワークショップに参加し、続いてギュンツブルグで行われたGfE School 2025に参加しました。私にとってヨーロッパでの学会参加は初めてで、見るもの、聞くもの、体験するもの全てが刺激的で忘れられない経験となりました。ミーティングの様子と、現地の先生や学生たちとの交流を通じて感じたことを書きたいと思います。

初日は、ハイデルベルク大学のCentre for Organismal Study (COS)で開催されたワークショップでした。乗り継ぎを含めて計18時間ほどのフライトの後、ミュンヘンに到着し、そこからさらにハイデルベルクの会場まで高速鉄道で5時間というタフなスケジュールでした。長時間の移動と時差ボケ、そして想像以上のドイツの秋の寒さに、会場に着く頃にはすっかり疲れ果て、眠気に襲われていました。しかし、会の始まりから目の覚める出来事がありました。開会の挨拶が終わった瞬間、ドイツ側の参加者たちが一斉に拳で机を「ゴンゴン」と叩き始めたのです。聞けば、拍手の代わりに机を叩くドイツの文化だそうです。その音を聞いて、外国で学会に参加しているという実感が沸き上がり、身が引き締まりました。発表ではオルガノイドからDNAバーコーディングによる系譜解析まで、発生生物学における幅広い手法を学ぶことができました。発表後には、研究施設の見学ツアーがあり、特に印象に残ったのはメダカの飼育施設です。COSではメダカ研究が盛んで、巨大な施設に多数のメダカたちが飼育されていました。魚の自動給餌器なるものを初めて目にして驚きましたが、それ以上に心に残ったのは、泳いでいるメダカを指さしながら愛おしそうに語っている先生の姿でした。研究への熱い情熱に引き込まれ、私たちも楽しくお話を伺うことができました。

翌日からは、GfE Schoolに参加するため、ハイデルベルクから車で3時間ほどの所にあるギュンツブルグという小さな町へ移動しました。会場となったのはSchloss Reisensburgという町はずれの丘に佇む石造りの古城です。塔の上からは付近をゆったりと流れるドナウ川を眺めることができました。ミーティングの参加者が40人程度と小規模だったこともあり、落ち着いた雰囲気の中で和やかな3日間を過ごすことができました。

ミーティングのテーマは"Lineages: Revealing How Cells Make Embryos and Tissues"。脳や四肢の発生とその細胞系譜、発生過程における上皮のメカニクスと進化、発生胚に対する深層学習を用いた画像解析手法など、多岐にわたる興味深い研究が紹介されました。全体を通して興味深かったのは演題の約4分の1が植物に関する研究だったことです。普段参加する学会では植物の研究に触れる機会が少ないため、新鮮な思いでした。もう一点印象的だったのは、各セッションの座長を学生が務めていたことです。特に質疑応答を堂々とさばく姿からは彼らの高い主体性を感じることができました。私は2日目に、上皮組織の力学特性とその制御メカニズムをテーマに口頭発表を行いました。ありがたいことに多くの方に関心を持っていただき、発表後のコーヒーブレイクでは、実験系の詳細な部分や具体的なメカニズムについて、もう一歩踏み込んだ有意義な議論を行うことができました。口頭発表の後にはポスターセッションがあり、ドイツビールを片手に活発な議論が行われました。驚いたのは、学生たちが自身の専門外のテーマに対しても、実に的確で内容の濃い議論を行っていたことです。彼らの知識の広さとディスカッション力の高さに圧倒されました。

会期中は毎食、全員が小さな食堂に集まります。テーブルを囲んで話すうちに、学生や先生方とも自然と打ち解けることができました。様々な出身や研究背景を持つ彼らの話を聞くうちに、世界各国から自らの研究への興味を追求してドイツに集まっている人が多いことを知り、ドイツの研究環境が持つ多様性を実感しました。また、学生と先生が話す様子は、驚くほど対等でした。英語という言語がそうさせているのかもしれませんが、先生と生徒という関係ではなく、両者は研究という分野に身を置く同士なのだという雰囲気を強く感じました。このような環境が、彼らの高いディスカッション力を育んでいるのだと納得しました。

海外の学会での初めての口頭発表を通して、自らの研究発表や英語がある程度通用したことは大きな自信になりました。その一方で、現地の学生を目の当たりにし、英語での会話能力やディスカッション能力など、自分に足りない部分も痛感させられました。この貴重な経験を糧に、今後の研究活動にさらに邁進していきたいと思います。

最後になりましたが、会の運営から現地の移動や食事のお心遣いに至るまで奥村先生、鈴木先生、Thomas先生には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。また、このような素晴らしい機会と助成を賜りました日本発生生物学会の関係者の皆様に、深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 河村恒次(京都大学)

京都大学

河村恒次

令和7年9月25日から27日まで、ミュンヒェン郊外で開催された日独合同若手ミーティング2025に参加しました。私にとっては初めての海外学会、そしてそもそも初めての海外渡航であり、このミーティングのために初めてパスポートも取得しました。年始の段階で論文が出ていたこともあり、自身の研究を海外に知ってもらうこと、そして海外の若手と交流し生涯のライバルを得ることを目指して参加を決めました。

初の長時間フライトや、飛行機欠航による振替など貴重な経験をしながらミュンヒェンに降り立ち、休む間もなく高速列車でハイデルベルクに移動しました。day 0企画としてハイデルベルク大学のみなさんの研究発表を聞き、ドイツ流の拍手や挙手も見ることができました。遠くに見えるハイデルベルク城はかつて神聖ローマ帝国の選帝侯を務めた家系の城と聞き、国の歴史も感じることができました。

翌日、時速130kmのアウトバーン疾走などを駆使して、会場ライゼンスブルク城に到着しました。中世の古城を改築した施設の地下にセミナー会場があり、敷地内には宿泊用の長屋が併設されていました。私は腸の蠕動運動について12分の口頭発表行いました。これまで日本国内で海外ゲストを迎えての英語発表を何度か経験させていただいていましたので英語発表自体に抵抗はなかったのですが、聴衆に意識を向けてもらう仕掛けは練って行って正解でした。参加する前のイメージとして、ヨーロッパのメンバーと言えばみな熱心に発表を聞き、活発に質問をするものと思っていましたが…みなさまわりとシビアであり、「聞いてもらう」ことも含めてこちらの責任であることを実感しました。他のみなさんの発表も、内容はもちろん如何にしてわかってもらうかのアイディアという観点からも非常に勉強になりました。見聞きした発表内容はハイデルベルク、ライゼンスブルク城、口頭・ポスターすべてにおいて多岐にわたっており、まったく聞いたことのない新しい実験動物の提案から植物の気孔、AIの活用法、オルガノイドまで様々でした。特に微生物と植物の研究は普段自分が触れられていないものであり、たいへん創意を刺激されました。発表内容を聞きながら、同じラボの出身者を推測することもひそかな楽しみでした。

学会全日を通してそうであったのですが、ディナーはいわゆる「社交の場」でした。互いに”初めまして”な状態から、恐る恐る名乗り、出身地、研究内容などから話題を探ってゆくのは難しくもありながら、非常に楽しい時間でした。今後のキャリアの中で絶対に必要になってくる能力ですから非常に良い経験ができたと思っています。また、趣味として様々な外国語を学習(蒐集?)することが好きな私にとって、現在ドイツに留学に来ているドイツ外からの院生も含めて様々な外国語が試せる場は非常に楽しかったです。空港のお店で手厳しい歓迎を受けた私はドイツ語で話すことを少しためらっていましたが、院生メンバーは暖かく、向こうも少し日本語を交えてくれるなど楽しい時間となりました。ただ、仲良くなる際に相手の母語が話せることで距離が縮まる側面はあるものの、その場にいるメンバー全員が理解できる言葉は結局のところ英語なので、複数人であつまってコミュニケーションするときに相手の母語ができることは必ずしも便利ではないことを知りました。アカデミアで国際交流をしていく上での良き第一歩になったと感じています。今回、ドイツ人を中心とした海外メンバーと交流できたことに加えて、同じ日本から行ったメンバーとも新たに知り合えたことをうれしく思います。

このたび旅費・宿泊費をご支援いただきました日本/ドイツ発生生物学会関係者の皆様に心より感謝申し上げます。いま海外学会を考えている同志諸君におかれましては、とても良い経験ですから強く参加をお勧めしたいと思います。

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 久新桃子(大阪公立大学)

大阪公立大学

久新桃子

2025年9月25日から27日にかけてドイツで開催された日独合同若手ミーティングに参加しました。参加を決めた当初は英語力に強い不安がありましたが、せっかくの機会なので挑戦したいと思い応募しました。

渡航の往路では飛行機の遅延など予期せぬトラブルに見舞われ、不安なスタートとなりました。ミーティング初日の発表は英語を聞き取るのが難しく、内容を追うのに精一杯でしたが、日が経つにつれて少しずつ耳が慣れ、理解できる場面が増えていったことは大きな励みとなりました。

自身の口頭発表では、質疑応答でなかなか思うように英語が出てこず、考えている内容を英語で表現する難しさを痛感しました。論文を読むだけではなく、生きた英語に触れあいながら議論することの重要性を強く実感した瞬間でもありました。こうした経験を通じて、英語力をさらに高めていきたいという思いが一層強くなりました。また、帰国後に参加した日本語での学会発表では、英語発表を経験したことで以前より落ち着いて臨むことができました。

本ミーティングでは、国内外の多くの若手研究者と交流することができました。普段のラボでは主に後輩と接することが多いため、さまざまなバックグラウンドを持つ先輩研究者や同期の学生と直接話せる機会は新鮮であり、大きな刺激となりました。さらに、本ミーティングで知り合った博士後期課程の学生さんとは、帰国後、別の学会で偶然再会することもあり、研究者としてのつながりが広がっていくことを実感しました。

多くの口頭発表を聴講する中で、海外研究者の話し方が明快で聞き取りやすく、伝え方の工夫がとても参考になると感じました。英語のポスター発表についてもこれまで敬遠しがちでしたが、一対一で丁寧に説明していただくことで理解が進み、積極的に質問することができました。英語でのコミュニケーションが「難しさ」だけでなく「楽しさ」として感じられるようになったことは、本ミーティングで得られた大きな収穫でした。

最後になりましたが、このような貴重な学びと交流の機会を与えてくださった日本発生生物学会および関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 Florian Neugebauer(大阪大学)

大阪大学

Florian Neugebauer

I was privileged to be granted the opportunity by the JSDB to attend the 15th GfE School, 25-27.09.2025, titled “Lineages: Revealing How Cells Make Embryos and Tissues”. The meeting was a joint meeting between the Gesellschaft für Entwicklungsbiologie (GfE) from Germany and the JSDB. It hosted a range of high quality presentations discussing cell lineages in various contexts using different model systems and methods.

The conference was held at the Wissenschaftszentrum at Schloss Reisensburg in Günzburg, Germany. Due to the nature of the venue, we all stayed at the same accommodation and shared meals together, this provided many opportunities for scientific discussions which I enjoyed a lot.

At the conference, I presented a poster showing my latest results concerning the genetic regulation of left-right asymmetry formation in the anterior gut of Drosophila. I was able to have several interesting discussions regarding my research from which I was able to obtain new ideas. For this reason alone, it was a fruitful meeting for me.

I am very grateful to the JSDB for enabling me to attend this meeting.

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 クォン・スンジュン(九州大学)

九州大学

クォン・スンジュン

この度、日本発生生物学会から旅費のご支援をいただき、ドイツバイエルン州ギュンツブルクで開催された日独発生生物学会合同ミーティング2025に参加しました。テーマは「細胞はどのように胚を作るのか~オルガノイド、細胞系譜、メカニカルストレスからのアプローチ~」で、日本から約10人、ヨーロッパ(主にドイツ)から約35人が参加し、全員が口頭かポスターで発表する、若手研究者を中心としたSchool(相互交換型セミナー)でした。私は帰省がてら韓国の学会に参加したことはありましたが、日本か韓国以外の国際学会に行くのは初めてでしたので、緊張もしましたし、ワクワクする感じでした。ドイツに行ったのも初めてで、ドイツ語もDankeくらいしか話せないので期待半分、不安半分でした(みんな英語が流暢だったので、この点は大丈夫でした)。英語のテーマは「Lineages: Revealing How Cells Make Embryos and Tissues」で、細胞系統の話がメインの発表もありましたが、(私を含め)細胞系統にそれほどフォーカスしていない話もありました。どちらかと言うと、動物から植物まで、多様な生物での様々な発生の話が聞ける会だったと思います。Schloss Reisenburgというお城の中に会場と食堂と宿があって、3日間城門を出ることなく、朝7時半〜の朝食から、ポスター発表が終わる夜10時半くらいまで色々な発表を聞いて、ディスカッションして、新しい人と楽しくお話しする時間でした。ご飯は(ドイツの人によると)かなりドイツ風の食事でしたが、結構美味しくて、特に私が発表する直前のランチがとても美味しいサーモンステーキで幸せでした。個人的に一番面白かった発表はSteffen Lemke先生(Uni. Hohenheim)のハエのGastrulationの話で、多様なハエで比較発生学的な研究をされていて、恥ずかしながらハエにもGastrulationにもそれほど詳しくない私にもすごく興味深い研究でした。結びになりますが、このような豊かで楽しい合同ミーティングを主催し、また支援、企画してくださった日本およびドイツ発生生物学会の関係者の皆様に深く感謝いたします。特に出国前から帰国まで大変お世話になりました奥村美紗子先生と鈴木孝幸先生に厚くお礼申し上げます。

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 森川愛実(九州大学)

九州大学

森川愛実

9月25日から27日に開催された「15th GfE School」に参加させていただきました。

本会では、口頭発表とポスター発表が行われました。また、24日にハイデルベルクで「5th GfE-JSDB young scientist exchange meeting」にも参加し、COSの研究者との交流や施設の見学をすることもできたので貴重な経験になりました。

ミーティングでは、胚の形態形成に関する研究を中心に、脊椎動物、非脊椎動物、植物の様々なモデル生物を使った研究を聞くことができました。胚内に分泌されるタンパク質やメカニカルストレスに注目した形態形成に関する発表が多く、胚内での細胞移動を研究している私にとって非常に参考になりました。各発表後には活発な質疑応答が行われ、異なる研究分野の人も質問をしていたことが印象に残りました。発生学の知識を広く持つことで、多様な研究分野に対して議論を行うことができるのだと感じました。ポスター発表では、全て英語なのですぐに理解できない部分もありましたが、こちらの質問に発表者が丁寧にわかりやすく説明していただいたので、理解することができました。また、休憩時間にはディスカッションを行い、自身の研究の参考にできたのでよかったです。私は本会で口頭発表を行なったのですが、英語で口頭発表を行うのは初めてだったのでかなり緊張していました。しかし、発表を通して多くのディスカッションを行うことができたのでとても良い経験になりました。

本会を通して、英語力とプレゼンテーション能力の向上が課題だと感じました。研究発表が英語のため理解が難しい部分があり、質問応答でも英語がすぐに出てこなかった時がありました。国際学会で円滑なディスカッションを行うために、英語力を向上することが必要だと感じました。また、研究発表では、アニメーションや図などを効果的に利用した発表が多かったのが印象的だったので、自身の発表においてもスライドや話し方を工夫し、聴衆に興味を持ってもらえる発表をしたいと思いました。

最後になりますが、本会を開催してくださった関係者の皆様、ドイツでの移動を補助してくださった先生方、そして旅費支援をしてくださったGfEならびにJSDBの皆様に、心より感謝申し上げます。

2025.12.24

日独合同ミーティング2025 参加報告書 飯川寛子(九州大学)

九州大学

飯川寛子

この度は、GfE-JSDB exchange meeting for young scientists(ハイデルベルグ)及びGfE summer school(ギュンツブルグ)に参加させていただきました。

私は今回初めて、研究発表のために海外に行きました。また、私自身これまでの人生でドイツに行った経験が一度もなかったので、とても楽しみにしながら現地に向かいました。陸路を合わせると約35時間かけて向かったハイデルベルグですが、プレッツェルやクリスマスクッキー、果物の盛り合わせで盛大にお迎えしてもらい、一瞬で疲れが吹っ飛びました。(Thomas先生が中心となり準備してくださったそうです、ありがとうございます!)我々を含め30人弱がミーティングに参加しており、口頭発表では活発に議論が行われ、日独の多くの若手研究者たちと交流することが出来ました。口頭発表の後は、ハイデルベルグ大学の研究室を見学させていただき、メダカの飼育施設や3D再構成用の特殊な顕微鏡等、また普段それらを用いてどのように研究を行っているかを教えていただきました。ちょうど発表を聴いた直後だったのもあり、それら結果が実際どんな技術を使って得られたものであるかをこの目で見ることが出来て、非常に興味深かったです。

次の日はGfEの先生たちの車に乗せていただき、ギュンツブルグに向かいました。道中、先生のガイドで城がある場所を教えてもらったのですが、曇天・小雨続きで、結局ハイデルベルグ城とギュンツブルグ城の他に見ることはできませんでした。しかし、高校時代地理で習った天候がまさに目の前で起こっていることに感銘を受けました。(ちなみに、夜はからっと晴れており、ギュンツブルグ城の屋上からは天の川と遠くで光る雷のマッチングを見ることが出来ました。)現地でドイツ側からの参加者と合流し、さっそく午後からセッションが始まりました。今回、“細胞はどのように胚を作るのか~オルガノイド、細胞系譜、メカニカルストレスからのアプローチ~”というテーマで開催されました。今回の発表者はモデルとして植物から動物まで多様な生物を選んでおり、3日間興味深く話を聞くことが出来ました。私は、様々な生物の中で「規則正しく配置される」、という現象に興味があります。当然それらはゲノム・エピゲノム情報に基づいてルールに従って配置されているわけですが、発生を縄張りとする我々としてはそれを理解したいと思ってしまいます。今回の演題にも、そのような規則正しい縞々やドット状の遺伝子発現・物質の配置、適切な場所で起こる特定の現象等に着目しているものがあり、大変興味深く聴かせていただきました。それぞれ全く別の生物・スケールで見ているのに、同じような現象が全く違うメカニズムで起こっているということを俯瞰的に見ることが出来、とても面白かったです。皆さんの問題解決方法も本当に多種多様で、分子遺伝学的、光遺伝学的アプローチや、力学的アプローチ、数理モデルの作成及びシミュレーション、またAIを使用している研究もありました。また、目的達成のために新しいソフトウェアを開発している方も多く、問題解決のためにはあらゆる手を尽くすその姿勢から、多くを学ばせていただきました。

私の発表は“The study of molecular mechanism which retain the migrating primordial germ cells in the mesentery”というタイトルで行いました。発表は緊張しましたが、質疑応答及びその後個人的な質問で、実際のPGC移動環境について、過剰発現についての懸念、カルシウムと移動の関係性について等、多数質問・意見を頂くことが出来ました。また、数人の方に「分かりやすい発表だった」と声をかけて頂き、言語の壁を越えて研究について自身の研究が伝わっていることに感動しました。

しかしながら、今回のsummer schoolで自身の課題点も浮かび上がりました。それは、英語で聞いていると特に、一度話が分からなくなった時に、その後の展開の意味を見失いやすいということです。なぜ見失うかといいうと、やはり、英語の使用機会が日本では極端に少なく、英語で話を聴き続けることに慣れていないからだと思います。ここに関しては今後より鍛錬が必要だと感じました。ポスターセッションでは特に積極的に質問することによって、この問題をリカバーすることが出来ました。お互いに知りたい・伝えたいという気持ちでコミュニケーションを取り、私にとっては全く分野外の研究について理解できた時、コミュニケーションを諦めなくて良かった、と思いました。

実は2年前仙台で開催された日独若手ミーティングに参加していたのですが、その時出会った若手研究者数人に、時を経て会うことが出来ました。お互い顔を覚えており、2年間どんな研究生活を送っていたのか、またこれからの人生についてなど、いろいろと語り合いました。お互いに発生の研究を続けている限り、どんなに遠くてもまたきっと会えるのだなと実感しました。

最後に、本ミーティングの企画・選考等に関わってくださった日本発生生物学会及びドイツ発生生物学会の関係者の皆様方に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

Day0イベントでのウェルカムスナック。初めてこんなに大きなプレッツェルを見たので驚きました。

|

集合写真を撮ってくれているThomas先生。

|

2025.10.29

岡田節人基金 海外派遣報告書 水野苑子(理研BDR)

理学研究所 生命機能科学研究センター

リサーチ・アソシエイト

水野 苑子

岡田節人基金の海外派遣助成にご支援いただき、2025年6月1日から7月13日まで、アメリカ・マサチューセッツ州のMarine biology laboratory (MBL・ウッズホール海洋生物学研究所)で「Embryology: Concepts and Techniques in Modern Developmental Biology」に参加しました。

Embryologyコースは、「多様な生物を比較し発生と進化の謎に迫る」信念の下、6週間に渡って、後生生物の発生システムを幅広く網羅する講義を受け、実際の生物を間近に観察し、手厚いサポートの下で最新の概念と技術を学びながら、自由に問いを立てて実験検証し、その成果を聞いてもらえるという、他に類を見ない贅沢なプログラムです。このコースはなんと1893年に開始され、130年以上に渡って世界中から集う研究者にその貴重な機会を提供し続けてきました。MBLは、ボストンから高速バスで2時間半ほどの岬に位置するウッズホールという街にあります。実験室から寮に戻る間に野生のカブトガニと出会ったり、疲れたらビーチで物思いに耽ることもできる、そんな環境でした。MBLは他にもPhysiologyやNeurobiologyなど様々なサマーコースを実施しており、毎年夏には世界中から1000人以上もの研究者が集うそうで、とても活気に満ちていました。調べられた限りでも6名のノーベル賞受賞者が過去にEmbryologyコースを受講していて、他のサマーコースや、講師陣も含めると、数多くの世界的な研究者が夏の気持ちの良い気候の中、MBLでサイエンスに熱中した経験を持つそうです。

扱う生物はここに書ききれないほどに多様で、週ごとにざっくり(1)節足動物、(2)線形動物・環形動物・扁形動物、(3)棘皮動物・尾索動物・貝類、(4)ゼブラフィッシュ・カエル、(5)ニワトリ・マウス、(6)頭足類・刺胞動物・有櫛動物、とモジュール分けされていました。講師を務めるのは合計約50名の研究者で、アシスタントを務めるラボメンバーと共に、毎週新たな生物たちを連れてやってきます。6週間全てに渡って監督してくれるコースディレクターの先生も2名おられました。参加生徒は、申請書(動機や自己アピール)に基づく選考を経た24名で、主に技術取得、現在の研究プロジェクトの発展、あるいは次の進路決定に活かす経験を目的とした、博士過程の学生やポスドクでした。毎週月曜から土曜日まで、朝9時から2時間はまず対象生物について、基本的な情報から最新研究を含む講義を受けます。その後1時間は小さな会議室に移動し、講師の方と皆で、生徒が授業中に抱いた疑問や意見を基に議論を交わします。午後からは実験で、生物の扱い方や技術の基本デモンストレーションがありつつも、CRISPR-Cas9システムやin-situ hybridization (ISH)、ライブイメージング、移植実験などなど、講師の方々が準備・サポートしてくださる環境の中で、好きなだけ好きな実験を実施できるため、毎日多くのメンバーが、日付が変わっても実験室に残っていました。2週に1度の成果発表会では、眼や体節など興味のある組織・器官について多種の発生を比較しようとする者、細胞移動・ストレス応答・再生など好きな現象を多様な文脈で観察しようとする者、とにかく多くの生物で多くの技術を経験することを目的にする者など、短い発表時間ながらも個性光る楽しく賑やかな時間でした。

私の参加動機の一つは、現在ショウジョウバエをモデルに取り組んでいる研究を進化的な視点から発展させるために、多様な節足動物に関する知識や実技経験を一挙に身につけようという期待でした。実際に節足動物モジュールでは、昆虫とは異なるグループに属するカブトガニについて、成体の飼育施設の見学、人工授精、胚の観察・維持、そしてISH実験を経験しました。また、コクヌスモドキ、ウミグモやザトウムシなど初めて触れる様々な種の胚でもISH実験とそのイメージングを経験できたことで、普段扱っているショウジョウバエ胚との共通性や特殊性、そして他種を用いた実験解析の実現性などを間近に学び、体感することができました。このコースでは自由な問いとアプローチを設定できるため、自身のプロジェクトに関係が深い遺伝子について、コクヌスモドキでの発現パターンを初めて観察することもできました。また節足動物の進化に関する専門家にも直接議論して実験のアイディアを伺いました。自身の研究の発展に直接結びつく貴重な情報収集や技術体験を数多くできました。

もう一つの参加動機は、面白くて重要な生物学的問いをたくさん・深く体感して、自身の進路決定に生かしたいと考えたことでしたが、このコースが提供してくれる、「見てみたい!」衝動のままに実験して発表でき、そして経歴も業績も関係なしに「Cool!」と思ったままに称え合える、創造力を最大限に発揮できる環境は、体感してみると期待以上に魅力的なものでした。特に印象に残っているのは、イカの色素細胞に関する実験です。頭足類の授業でイカ・タコの擬態が登場し、神経と筋肉を介した個々の色素胞のサイズ制御による体色変化の面白さに共鳴した3人で、その仕組みを詳細に観察することにしました。講師の方々のお力を借りながら、イカの皮膚に神経伝達物質を処理して色素胞の動きをライブイメージングするとともに、一人はイカの幼生に様々な刺激を与えて体色変化を解析する実験に、私は色素胞に結合する筋細胞の構造を共焦点顕微鏡により観察することに夢中になっていました。互いにデータを突き合わせ、子供のようにはしゃぎながらプレゼン内容を話し合った時間や、プレゼンを聞いた他のみんなも面白がってくれた時間は本当に楽しいものでした。こう書いていると自分の報告書がなんだか幼稚に感じ、学んだ専門的知識や経験をもっと高尚な文章で伝えられないものかと、我ながら少し恥ずかしく感じます。でもやはり、イカの外套膜の分厚い筋層を掻き分けるように顕微鏡の焦点をずらし、向日葵のような美しい筋細胞の配向を発見した時の衝撃は、正直一番忘れられない出来事でした。私は時空間的に高度に編成された組織の構造や振る舞いに関心があり、当初は特に興味のあった硬い骨格組織を中心に観察しようと思っていましたが、コース中には他にも多くの美しく不思議な細胞・組織構造をたくさん見つけるができ、自分の直感に従いながら、今後の研究テーマを定めるための重要なヒントを、数多く得ることができました。

私にEmbryologyコースについて教えてくださったのは、京都大学大学院生命科学研究科在籍時に出席した第3回日仏合同発生生物学ミーティングで出会ったコース卒業生でした。(このミーティングへの参加にも岡田節人基金と、そして生命科学研究科実戦的生命科学英語コミュニケーションプログラムの支援を頂きました。)そのコース卒業生の方は棘皮動物を研究するきっかけがこのコースであったことに加え、コースの同期生と今も親友だと話してくれ、サイエンスが繋ぐ国境を超えた友情に驚きました。実際コース中の講義や実験では発表機会や共同作業が多く、他のコース生や講師の方々の研究者としての興味や特徴が良くわかります。その上、食事も寮生活も共同で、加えてコース対抗のソフトボール大会(週2-3回練習)、休日の米国独立記念日パレードやホエールウォッチングまで、たくさんのイベントを共に過ごすため(参加自由)、6週間という短い期間ですが人となりを深く知り合うことができました。特に私は英語で苦労して助けてもらうことが多かったのですが、皆も疲れて余裕がない中で力を貸してくれ、ゆっくりな英語でも話を聞き、共同作業では頼りにもしてくれた友人たちへの感謝や信頼は帰国後も褪せることなく、今も連絡を取り合っています。このように、人との深い結びつきを形成できる点もEmbryologyコースの重要な特徴であると思います。

最後になりますが、この貴重な環境で安心して研究に集中できたのは、岡田節人基金によるご支援のおかげです。このような研修プログラムの場合、その内容や参加確定時期の問題から、対象にしていただける助成金が少なく苦労していたところ、岡田節人基金にご支援いただくことができました。選考を務めて下さった皆様に心より感謝申し上げます。また、コース参加を認めてくださり、サポートしてくださった指導教官の理化学研究所・近藤武史チームリーダー、京都大学・上村匡教授、そしてEmbryologyコースでのTA経験を基に惜しみなく手厚い支援をしてくださった大阪大学・進藤麻子教授、コース生としての経験を基に情報提供と支援くださった理化学研究所・細田和孝博士にこの場を借りて厚くお礼申し上げます。

←コースの様子