2023.07.12

岡田節人基金 海外派遣報告書 黒木祥友(筑波大学)

筑波大学生命地球科学研究群生物学学位プログラム

黒木祥友(D3)

黒木祥友(D3)

この度、岡田節人基金海外派遣助成をいただき、アメリカ カリフォルニア州リバーサイドで行われたThe 6th International Insect Hormone Workshop(IIHW2023) (2023/6/18-24)に参加しました。この学会は、2年に一度開かれる昆虫のホルモンを研究する研究者が集う国際学会です。私にとって対面形式で参加する初めての国際学会であったため、楽しみであるとともに大きな緊張を抱えながら学会を迎えました。約10時間のフライトと2時間の車での移動の後にたどり着いたリバーサイドは、目が痛くなるほどの日差しが降り注ぐ、砂漠のオアシスのような町でした。

学会初日には歓迎会が行われ、これまで論文の著者としてしか知らなかった研究者や実験材料を提供してくれた方など、多くの海外研究者と直接会ってお話しすることが出来ました。参加者には、修士課程の学生から90歳を超えられたベテラン研究者まで幅広い年齢層が含まれ、多様なバックグラウンドを持った研究者との交流を楽しむことが出来ました。翌日から行われた研究発表では、すべての参加者が一つのホールに集まって口頭発表を聞き、熱い議論が交わされていました。またポスター発表では、異なる会場に移動し発表者とより密接に議論を交わすことが出来ました。参加者が使用している昆虫は、ショウジョウバエをはじめ、マルハナバチやシミ、サシガメなど多岐に及び、様々な昆虫種について発表を聞くことが出来ました。普段実験で使用していない昆虫種の話は刺激的で、内分泌メカニズムの共通性や多様性に着目することで新たな研究のヒントを得ることが出来ました。発表だけではなく、中日にはExcursionとしてパームスプリングスを訪れ、サンジャシント山州立公園内の散策を行いました。現地の動植物を観察しながら、山の中を5マイル歩くのは運動不足を痛感するほど疲れましたが、海外の自然に触れる貴重な機会となりました。

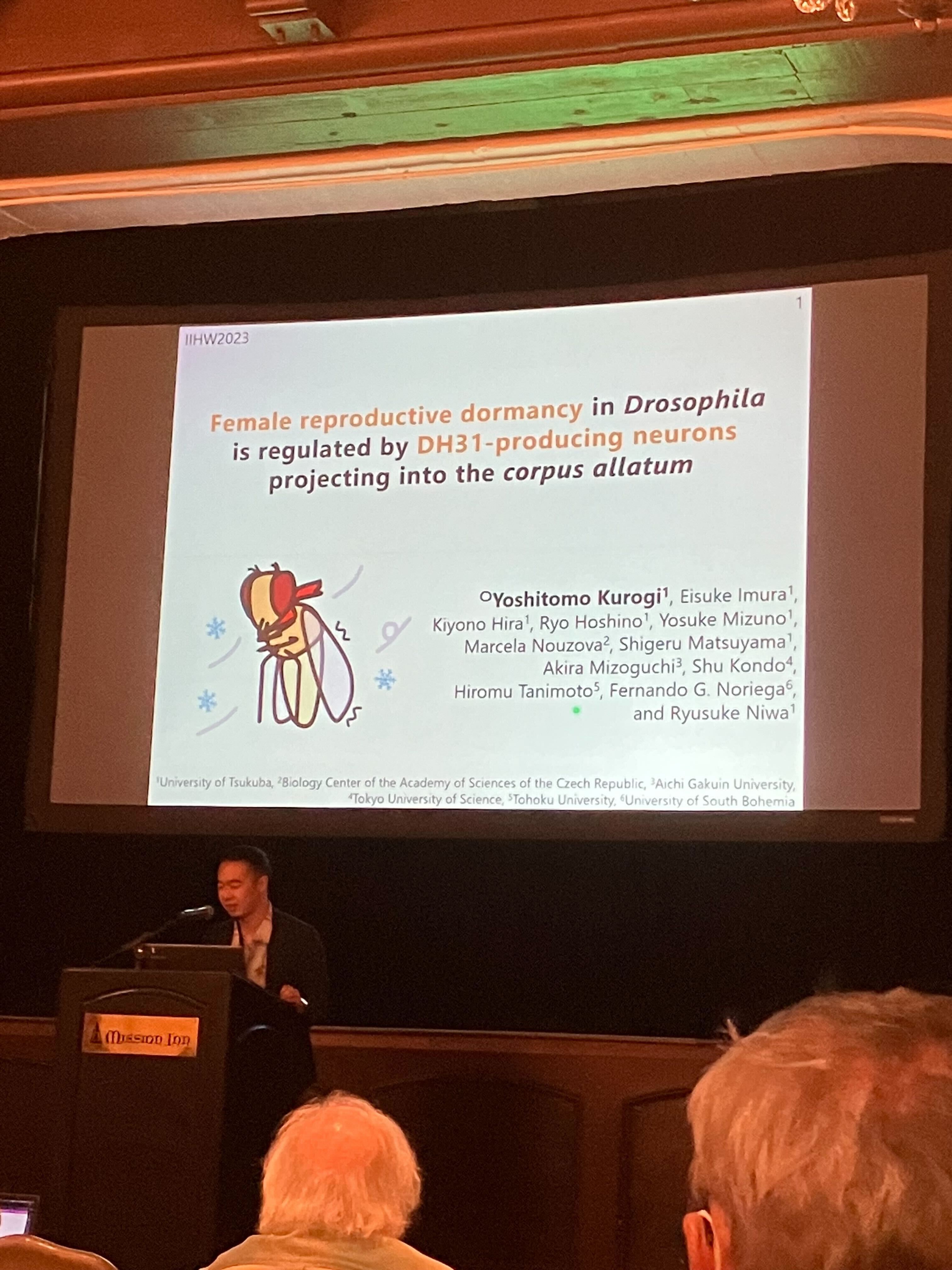

今回私は、「Female reproductive dormancy in Drosophila is regulated by DH31-producing neurons projecting into the corpus allatum」というタイトルで、キイロショウジョウバエを用いた昆虫の休眠を制御する神経内分泌メカニズムの解析について口頭発表を行いました。この研究では、幼若ホルモンと呼ばれる、昆虫の生命活動において非常に重要なホルモンに着目しています。多くのIIHW参加者がこのホルモンに着目しており、発表について多くの質問やコメントをいただくことが出来ました。どのコメントも、今後研究を展開する上で注意すべきポイントばかりで、今回得た指摘を基にさらに研究を発展させたいと考えています。また学会最終日には、発表内容を評価され、Outside-the-Box Award(最優秀口頭発表賞)を受賞することが出来ました。まさか自分の発表が選ばれるとは思っておらず、非常に驚きました。自身の研究が国際学会の場で高く評価された経験は、今後の研究活動を展開する上でも十分な自信となることと思います。

対面形式での国際学会に参加することで得られた最も大きな収穫は、多くの研究者と直接議論を交わし自分の顔と研究を覚えてもらうことができたことです。これまで行われたオンライン形式の学会では、どうしても新しく出会う研究者に自分を覚えてもらうことが難しいと感じていました。それに対し、今回の学会では7日間の学会期間を同じホテルで過ごし、何度も議論したり、食事を共にしたりする中でお互いへの理解を深めることが出来ました。また、ラボを主催する先生方だけでなく、同じような年代のポスドクや学生と話す機会を持つこともできました。どのようなことを考え研究しているのか、またこれからどのような進路を考えているのか話し合う中で、自身の将来に対する見通しが今一歩明確になったと感じました。

今回の学会では海外の文化に触れる機会も多くありました。英語での日常的なコミュニケーションに留まらず、サービスを受けた際のチップの支払いなど日本では触れられない経験ばかりでした。また渡航前は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うアジア人への憎悪から差別を受けるのではないかと危惧していましたが、実際には触れ合うすべての人が親切で不快な思いをすることなく過ごすことが出来ました。一方で、円安による物価の上昇はすさまじく、軽く食事をとるだけで日本の2~3倍ほどお金がかかる状況には非常に驚きました。

最後になりますが、今回の国際学会参加によって貴重な経験を得られたのは、岡田節人基金によるご支援と、IIHW2023の開催にご尽力された先生方、温かく学会に迎え入れてくださったIIHW2023参加者の皆様、普段から研究を支えてくださる筑波大学丹羽研究室の皆様のおかげです。この場を借りて心より感謝申し上げます。

学会初日には歓迎会が行われ、これまで論文の著者としてしか知らなかった研究者や実験材料を提供してくれた方など、多くの海外研究者と直接会ってお話しすることが出来ました。参加者には、修士課程の学生から90歳を超えられたベテラン研究者まで幅広い年齢層が含まれ、多様なバックグラウンドを持った研究者との交流を楽しむことが出来ました。翌日から行われた研究発表では、すべての参加者が一つのホールに集まって口頭発表を聞き、熱い議論が交わされていました。またポスター発表では、異なる会場に移動し発表者とより密接に議論を交わすことが出来ました。参加者が使用している昆虫は、ショウジョウバエをはじめ、マルハナバチやシミ、サシガメなど多岐に及び、様々な昆虫種について発表を聞くことが出来ました。普段実験で使用していない昆虫種の話は刺激的で、内分泌メカニズムの共通性や多様性に着目することで新たな研究のヒントを得ることが出来ました。発表だけではなく、中日にはExcursionとしてパームスプリングスを訪れ、サンジャシント山州立公園内の散策を行いました。現地の動植物を観察しながら、山の中を5マイル歩くのは運動不足を痛感するほど疲れましたが、海外の自然に触れる貴重な機会となりました。

今回私は、「Female reproductive dormancy in Drosophila is regulated by DH31-producing neurons projecting into the corpus allatum」というタイトルで、キイロショウジョウバエを用いた昆虫の休眠を制御する神経内分泌メカニズムの解析について口頭発表を行いました。この研究では、幼若ホルモンと呼ばれる、昆虫の生命活動において非常に重要なホルモンに着目しています。多くのIIHW参加者がこのホルモンに着目しており、発表について多くの質問やコメントをいただくことが出来ました。どのコメントも、今後研究を展開する上で注意すべきポイントばかりで、今回得た指摘を基にさらに研究を発展させたいと考えています。また学会最終日には、発表内容を評価され、Outside-the-Box Award(最優秀口頭発表賞)を受賞することが出来ました。まさか自分の発表が選ばれるとは思っておらず、非常に驚きました。自身の研究が国際学会の場で高く評価された経験は、今後の研究活動を展開する上でも十分な自信となることと思います。

対面形式での国際学会に参加することで得られた最も大きな収穫は、多くの研究者と直接議論を交わし自分の顔と研究を覚えてもらうことができたことです。これまで行われたオンライン形式の学会では、どうしても新しく出会う研究者に自分を覚えてもらうことが難しいと感じていました。それに対し、今回の学会では7日間の学会期間を同じホテルで過ごし、何度も議論したり、食事を共にしたりする中でお互いへの理解を深めることが出来ました。また、ラボを主催する先生方だけでなく、同じような年代のポスドクや学生と話す機会を持つこともできました。どのようなことを考え研究しているのか、またこれからどのような進路を考えているのか話し合う中で、自身の将来に対する見通しが今一歩明確になったと感じました。

今回の学会では海外の文化に触れる機会も多くありました。英語での日常的なコミュニケーションに留まらず、サービスを受けた際のチップの支払いなど日本では触れられない経験ばかりでした。また渡航前は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うアジア人への憎悪から差別を受けるのではないかと危惧していましたが、実際には触れ合うすべての人が親切で不快な思いをすることなく過ごすことが出来ました。一方で、円安による物価の上昇はすさまじく、軽く食事をとるだけで日本の2~3倍ほどお金がかかる状況には非常に驚きました。

最後になりますが、今回の国際学会参加によって貴重な経験を得られたのは、岡田節人基金によるご支援と、IIHW2023の開催にご尽力された先生方、温かく学会に迎え入れてくださったIIHW2023参加者の皆様、普段から研究を支えてくださる筑波大学丹羽研究室の皆様のおかげです。この場を借りて心より感謝申し上げます。

|

|