2023.03.28

海外便り№16 稲葉真弓さん (UConn Health)

稲葉真弓 (UConn Health)

初めまして、コネチカット大学でAssistant Professorをしている稲葉真弓と申します。私は2009年から17年までの間ミシガン大学の山下由紀子先生の研究室にポスドクとして所属させていただき、2017年からはコネチカット大学に雇用されています。所属にいたった経緯としましては、山下さんのポスドク時代の仕事で、幹細胞の非対称分裂後の位置情報ががどのように分裂後の幹細胞の運命決定に携わっているかということを鮮明に示された論文に感銘を受けたので、ポスドクとして雇ってもらえませんか、とメールをして雇っていただけることになりました。

山下ラボではショウジョウバエの幹細胞システムを用いて、どのように幹細胞が実際の組織の中で制御されているか、幹細胞とその周りにいるいろいろな細胞たちがどのように相互作用しているかということにフォーカスして研究を進めました。実際の幹細胞とそのニッチを形成する細胞が明らかに目に見えるシステムですが、その挙動を観察すればするほど、いったいどうやってこれほどの柔軟かつ精密な制御が可能であるのかといった疑問が次々に生まれてくることに気づきました。さらに、一つ一つのメカニズムを解明するたびに、いかにその制御機構がヒトも含む他の生物において保存されているかということにも驚きました。

山下さんは一人一人のラボメンバーにみあった指導をしておられ、私はかなり自由に研究テーマも好きに考えてやらせていただきました。今、自分のラボを持つようになってからは、多額の給料を支払いつつよくそこまで自由にやらせてくれたなあと思います。さらには2012年から5年間にわたって、家族の都合でテキサス州に住むことになり、遠隔地でのコラボレーション先に所属していたのですが、その間も途切れることなく雇用を続けていただき、ポジション探しに際しても随分助けていただきました。後になって考えると、もっと成果を出すべきだったな、と思います。自分のラボを持つことになった今後は、引き継いだ山下ラボのサイエンスのスタイルを使っていい仕事をしていくこと、自分のラボのメンバーたちを立派に育てるという形でpay offしていくつもりです。

ポスドクの最終年には、夫婦ともに各60ほどの公募に応募して、私は5か所ほどでインタビューうけましたが、あまりストラテジーを建てずにインタビューに挑んだうえ、食事の際にワインを飲みすぎて調子にのったりと、ほとんど惨敗しました。コネチカット大学の面接は幸いにも失敗せずにすみ、さらに夫婦での職探しに協力してもらえそうだったのでオファーを受けました。デパートメントはラボの立ち上げにとても協力的で、さらには3年後にには配偶者のポジションも取得できました。

山下ラボではショウジョウバエの幹細胞システムを用いて、どのように幹細胞が実際の組織の中で制御されているか、幹細胞とその周りにいるいろいろな細胞たちがどのように相互作用しているかということにフォーカスして研究を進めました。実際の幹細胞とそのニッチを形成する細胞が明らかに目に見えるシステムですが、その挙動を観察すればするほど、いったいどうやってこれほどの柔軟かつ精密な制御が可能であるのかといった疑問が次々に生まれてくることに気づきました。さらに、一つ一つのメカニズムを解明するたびに、いかにその制御機構がヒトも含む他の生物において保存されているかということにも驚きました。

山下さんは一人一人のラボメンバーにみあった指導をしておられ、私はかなり自由に研究テーマも好きに考えてやらせていただきました。今、自分のラボを持つようになってからは、多額の給料を支払いつつよくそこまで自由にやらせてくれたなあと思います。さらには2012年から5年間にわたって、家族の都合でテキサス州に住むことになり、遠隔地でのコラボレーション先に所属していたのですが、その間も途切れることなく雇用を続けていただき、ポジション探しに際しても随分助けていただきました。後になって考えると、もっと成果を出すべきだったな、と思います。自分のラボを持つことになった今後は、引き継いだ山下ラボのサイエンスのスタイルを使っていい仕事をしていくこと、自分のラボのメンバーたちを立派に育てるという形でpay offしていくつもりです。

ポスドクの最終年には、夫婦ともに各60ほどの公募に応募して、私は5か所ほどでインタビューうけましたが、あまりストラテジーを建てずにインタビューに挑んだうえ、食事の際にワインを飲みすぎて調子にのったりと、ほとんど惨敗しました。コネチカット大学の面接は幸いにも失敗せずにすみ、さらに夫婦での職探しに協力してもらえそうだったのでオファーを受けました。デパートメントはラボの立ち上げにとても協力的で、さらには3年後にには配偶者のポジションも取得できました。

コネチカット大学の規模は小さめですが、あまりストレスもなく、研究以外のdutyも少なめで、研究を楽しむといった環境としては良い方ではないかと思っています。もともと私自身、行き当たりばったりで医学部に入ったものの、生物学、医学はあまり得意ではありませんでした。教科書一ページごとに、何か腑に落ちない、すっきりしない、わかったような、わからないような、といった感覚に陥って、なかなか次に進めないといったことが多々あり、学部の学生時代は特に困っていました。後になって研究を始めてから、このような感覚、当たり前と言われていることでも何か腑に落ちない、ほかのシステムで分かっていることと照らし合わせると矛盾している、といった感覚は、実は間違いではなく、テキストブックには、実際によくわかっていないことがいかにもわかったように描かれているからだということに気づきました。よくよく観察し、深く実験の結果を考慮すると、誰も考えてもいないこと、気にも留めていないようなことを私達の体や細胞はよく知っていて、その上でうまく調節しているということがたくさん見えてきます。現在は研究を進める上で、自分自身の何か腑に落ちないな、という感覚にはとても助けられていて、うちのラボではそこから生まれたプロジェクトがいくつも並行して進んでいます。とくにラボのメンバーには当たり前と思われていることも、よく考えて、そこから出てきた疑問を突き詰める、といったスタイルを伝承したいという気持ちで日々ディスカッションしています。

アメリカに来ることになったのは以上の経緯で、こちらも行き当たりばったりな感がありますが、実際にアメリカの社会に入ってみると、私自身にとっては日本にいた時と比べて随分なじみやすいなと感じています。いろいろな人種が混じりあっている移民社会なので(言い換えれば、全然出どころの違う人たちが皆ある程度満足できるところで落ち着いた社会構造であるので)、誰にとってもある意味住みやすさがあるのではないかと思います。とはいっても、私自身ほんの一部の社会にしか触れていませんので、何とも言えませんが。

ミシガンも自然は素敵でしたが、コネチカットもそうで、町の中にも思ってもみないところに大自然が残された公園があったり、夏はホタルがいっぱいいたり、秋は目の覚めるような紅葉が見れたりと、いろいろなところで癒されます。日本人の人口は少ないですが、最近5歳になった双子が日本人補習校に通いだし、日本の方々と知り合うことができました。一時的にこちらに数年滞在する方、長く住んでいる方などいろいろですが、日本とアメリカの違いなどを面白おかしく話たりと、共感できることもあり、おもしろい友達ができそうです。

ミシガンも自然は素敵でしたが、コネチカットもそうで、町の中にも思ってもみないところに大自然が残された公園があったり、夏はホタルがいっぱいいたり、秋は目の覚めるような紅葉が見れたりと、いろいろなところで癒されます。日本人の人口は少ないですが、最近5歳になった双子が日本人補習校に通いだし、日本の方々と知り合うことができました。一時的にこちらに数年滞在する方、長く住んでいる方などいろいろですが、日本とアメリカの違いなどを面白おかしく話たりと、共感できることもあり、おもしろい友達ができそうです。

コネチカット州ハートフォードの郊外にある公園と農園直営の野菜の販売所。日本で見かけない野菜や、めずらしい植物などがみられます。好きな野菜を自由に収穫して購入することができます。

海外、国内、とは関係ないかもしれませんが、このような経緯をとってよかったと思うことは、いろいろな人との出会いです。研究を続けていると、それを通して長くつづく大切な出会いがたくさんあります。研究者同士のつきあいでは、自分のやった仕事がアイデンティティとなります。そこで大事なことは自分の仕事に誇りを持てるような仕事をすることじゃないかなと思います。自分のやることを愛しなさい、というのは実はニューシネマパラダイスという映画のアルフレードというおじさんがいった言葉のパクリですが、人生の教訓にしています。

取り留めない文章になってしまいましたが、研究者として今後の行き場を探っている若い方々に、何らかの参考になれば幸いです。

取り留めない文章になってしまいましたが、研究者として今後の行き場を探っている若い方々に、何らかの参考になれば幸いです。

以下にラボにおいて現在進行中のプロジェクトの一部を紹介します。

1.非対称分裂の必要性を検討する

ショウジョウバエの生殖幹細胞は非対称分裂の研究に盛んに用いられています。ニッチを形成する10個前後の細胞が小さな塊となって精巣の末端に存在し、生殖幹細胞はそれをとりまくように存在します。生殖細胞が分裂する際には、紡錘体がニッチと幹細胞の接触面に対し垂直に形成されるため、娘細胞は一つはニッチの近傍、もう一つは遠方に配置されます(図1)。その結果2つの娘細胞はニッチからの距離の違いにより、自己複製と分化へと異なる運命に決定されると考えられています。この配置は大変厳密に制御されていて、90%以上の幹細胞の分裂は結果的に非対称となります。しかし意外なことに、なぜ幹細胞が非対称に分裂する必要があるのか、ということは実はまだ謎です。というのはニッチのスペースが幹細胞の数を決定しているため、非対称分裂が起こらなくても、結果的にニッチの近傍にいる細胞のみがそのシグナルを受けて幹細胞の運命を維持するので、幹細胞と分化していく細胞のバランスは保たれることになります。実際、紡錘体の方向の調節を阻害しても幹細胞の数と分化のバランスほぼ正常に保たれます。

そこで私たちは、一つの可能性として、非対称分裂は幹細胞の遺伝学的多様性を保つために必要なのではないかと考えました。幹細胞が非対称に分裂することで、ニッチに例えば3つの幹細胞が維持されているとすると、もしある時点でDNA上に変異が起こった場合でも3種類の遺伝学的に異なる細胞が永遠に維持されることになります。ただある確率で対称分裂が起こり二つの娘細胞が両方ニッチに入り、別の一つの幹細胞が追い出されたりすると、この多様性の維持は乱され、いずれ一つの幹細胞由来の細胞がニッチを占拠することになります。この現象はneutral competitionと呼ばれ、幹細胞の対称分裂がよくみられる腸などにおいての幹細胞のクローンの増殖の一因として考えられています。

1.非対称分裂の必要性を検討する

ショウジョウバエの生殖幹細胞は非対称分裂の研究に盛んに用いられています。ニッチを形成する10個前後の細胞が小さな塊となって精巣の末端に存在し、生殖幹細胞はそれをとりまくように存在します。生殖細胞が分裂する際には、紡錘体がニッチと幹細胞の接触面に対し垂直に形成されるため、娘細胞は一つはニッチの近傍、もう一つは遠方に配置されます(図1)。その結果2つの娘細胞はニッチからの距離の違いにより、自己複製と分化へと異なる運命に決定されると考えられています。この配置は大変厳密に制御されていて、90%以上の幹細胞の分裂は結果的に非対称となります。しかし意外なことに、なぜ幹細胞が非対称に分裂する必要があるのか、ということは実はまだ謎です。というのはニッチのスペースが幹細胞の数を決定しているため、非対称分裂が起こらなくても、結果的にニッチの近傍にいる細胞のみがそのシグナルを受けて幹細胞の運命を維持するので、幹細胞と分化していく細胞のバランスは保たれることになります。実際、紡錘体の方向の調節を阻害しても幹細胞の数と分化のバランスほぼ正常に保たれます。

そこで私たちは、一つの可能性として、非対称分裂は幹細胞の遺伝学的多様性を保つために必要なのではないかと考えました。幹細胞が非対称に分裂することで、ニッチに例えば3つの幹細胞が維持されているとすると、もしある時点でDNA上に変異が起こった場合でも3種類の遺伝学的に異なる細胞が永遠に維持されることになります。ただある確率で対称分裂が起こり二つの娘細胞が両方ニッチに入り、別の一つの幹細胞が追い出されたりすると、この多様性の維持は乱され、いずれ一つの幹細胞由来の細胞がニッチを占拠することになります。この現象はneutral competitionと呼ばれ、幹細胞の対称分裂がよくみられる腸などにおいての幹細胞のクローンの増殖の一因として考えられています。

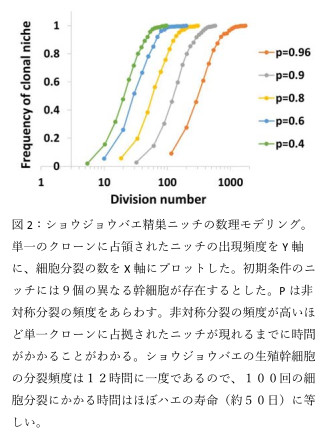

幹細胞非対称分裂がどの程度幹細胞クローンの多様性維持に関わっているのかを検定するために、我々はまずFLP-FRTシステムを用いたクローン追跡を行い、非対称分裂の頻度を正確に検定しました。その後得られた頻度をもとに数理モデルを構築し、非対称分裂が乱された場合にどのくらいのスピードでクローンがニッチを占領するのかということを検定しました。その結果、単一幹細胞クローンの占領までにかかる時間は非対称分裂の頻度に強く依存し、非対称分裂を恒常的に行っているニッチにおいてはその頻度が高ければ高いほどクローンの増殖までの時間がかかることがわかりました(図2)。

この結果は、ニッチが幹細胞の数を決定する主要因子となっているすべての幹細胞システムにおいて適応可能であり、近年着目されている造血幹細胞のクローン増殖や、がんの進化・悪性化などの原因のさらなる理解、予防、治療戦略等に貢献すると考えられます。当ラボにおいては並行して非対称分裂の制御機構の遺伝学的、生物学的な解析に加え、数理モデルをさらに応用し、単一クローンが変異により様々な異なる表現型を獲得した場合に、どのような表現型が選択的優位性をもたらしニッチを占領する結果につながるかという検定を進めています。

幹細胞の非対称分裂においては細胞内にすでに存在し不均等に分配する因子も数多く知られており、それらの因子の分配は非対称分裂がなされない場合にランダム化されることになります。各因子の分配はそれぞれ異なる生理的意義があると考えられることから、非対称分裂の生理学的意義は複数あると予想されます。おそらく進化の早い段階で始まった非対称分裂を利用して、様々な因子がこの都合の良い機構を利用して不均等分配を獲得し、それらの個体が優位に集団の中で生き残ってきたのではないかと考えます。

2.非対称分裂前後の遺伝子発現の変化を知る

遺伝子の発現の調節は転写因子の作用に加え、クロマチン構造、ヒストンなどの翻訳後修飾、さらには近年ではマイクロRNAの作用などの様々なレベルで行われていることはよく知られていますが、実は細胞の特性が変化する場合にどういった順序で遺伝子発現変化が起こるのかということは意外にもよくわかっていません。ショウジョウバエの精子幹細胞のシステムでは、事前にプログラムされた遺伝子発現の変化が決まった順序で起こります。特に幹細胞の非対称分裂に際しては、一度の分裂の前後ですでに異なる遺伝子発現パターンの構成が始まっていると予想されていて、遺伝子発現変化のモデルとして有用なのではないかと考えました。

そこで私たちは、幹細胞特異的に発現していると考えられているSTAT92Eという遺伝子に着目し、nascent transcriptの変化をイントロン配列に対するプローブを使ったFISH法にて調べたところ、予想通り細胞の分化が進むごとに転写量が徐々に減少していくのが観察されましたが、それ以外にも予想外の面白い現象が確認されました。

ショウジョウバエでは母方、父方由来の二つの相同染色体がペアを作って存在しています(Somatic homolog pairing)。そして各遺伝子領域(正確にはTADs:topologically associated domains)の相互座用は、その発現量に相関して強かったり弱かったりすることが報告されています。我々の解析により生殖幹細胞において、二つの相同染色体上のSTAT92E遺伝子の領域は強く相互作用しているのに対し、分裂後に分化に方向づけられた娘細胞では有意に相互の距離が離れていることがわかりました。さらに詳しく調べてみると、この遺伝子領域の物理的な距離の変化は、分化に伴うSTAT92E 発現量の急激な減少に必要であることがわかり、遺伝子発現変化のかなり上流の段階での調節であることが予想されました(文献1)。

今後の研究では、この遺伝子座をモデルとして、相同染色体上の遺伝子領域相互作用の物理的な変化がどのように調節されているのか、またそれによって遺伝子発現量が変化するメカニズムを調べていくつもりです。

文献1:

Antel, M., Raj, R., Masoud, M.Y.G. et al. Interchromosomal interaction of homologous Stat92E alleles regulates transcriptional switch during stem-cell differentiation. Nat Commun 13, 3981 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31737-y

研究室ウエブサイト: https://health.uconn.edu/germline-stem-cells/

この結果は、ニッチが幹細胞の数を決定する主要因子となっているすべての幹細胞システムにおいて適応可能であり、近年着目されている造血幹細胞のクローン増殖や、がんの進化・悪性化などの原因のさらなる理解、予防、治療戦略等に貢献すると考えられます。当ラボにおいては並行して非対称分裂の制御機構の遺伝学的、生物学的な解析に加え、数理モデルをさらに応用し、単一クローンが変異により様々な異なる表現型を獲得した場合に、どのような表現型が選択的優位性をもたらしニッチを占領する結果につながるかという検定を進めています。

幹細胞の非対称分裂においては細胞内にすでに存在し不均等に分配する因子も数多く知られており、それらの因子の分配は非対称分裂がなされない場合にランダム化されることになります。各因子の分配はそれぞれ異なる生理的意義があると考えられることから、非対称分裂の生理学的意義は複数あると予想されます。おそらく進化の早い段階で始まった非対称分裂を利用して、様々な因子がこの都合の良い機構を利用して不均等分配を獲得し、それらの個体が優位に集団の中で生き残ってきたのではないかと考えます。

2.非対称分裂前後の遺伝子発現の変化を知る

遺伝子の発現の調節は転写因子の作用に加え、クロマチン構造、ヒストンなどの翻訳後修飾、さらには近年ではマイクロRNAの作用などの様々なレベルで行われていることはよく知られていますが、実は細胞の特性が変化する場合にどういった順序で遺伝子発現変化が起こるのかということは意外にもよくわかっていません。ショウジョウバエの精子幹細胞のシステムでは、事前にプログラムされた遺伝子発現の変化が決まった順序で起こります。特に幹細胞の非対称分裂に際しては、一度の分裂の前後ですでに異なる遺伝子発現パターンの構成が始まっていると予想されていて、遺伝子発現変化のモデルとして有用なのではないかと考えました。

そこで私たちは、幹細胞特異的に発現していると考えられているSTAT92Eという遺伝子に着目し、nascent transcriptの変化をイントロン配列に対するプローブを使ったFISH法にて調べたところ、予想通り細胞の分化が進むごとに転写量が徐々に減少していくのが観察されましたが、それ以外にも予想外の面白い現象が確認されました。

ショウジョウバエでは母方、父方由来の二つの相同染色体がペアを作って存在しています(Somatic homolog pairing)。そして各遺伝子領域(正確にはTADs:topologically associated domains)の相互座用は、その発現量に相関して強かったり弱かったりすることが報告されています。我々の解析により生殖幹細胞において、二つの相同染色体上のSTAT92E遺伝子の領域は強く相互作用しているのに対し、分裂後に分化に方向づけられた娘細胞では有意に相互の距離が離れていることがわかりました。さらに詳しく調べてみると、この遺伝子領域の物理的な距離の変化は、分化に伴うSTAT92E 発現量の急激な減少に必要であることがわかり、遺伝子発現変化のかなり上流の段階での調節であることが予想されました(文献1)。

今後の研究では、この遺伝子座をモデルとして、相同染色体上の遺伝子領域相互作用の物理的な変化がどのように調節されているのか、またそれによって遺伝子発現量が変化するメカニズムを調べていくつもりです。

文献1:

Antel, M., Raj, R., Masoud, M.Y.G. et al. Interchromosomal interaction of homologous Stat92E alleles regulates transcriptional switch during stem-cell differentiation. Nat Commun 13, 3981 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31737-y

研究室ウエブサイト: https://health.uconn.edu/germline-stem-cells/