2022.07.01

海外便り№12 石東博さん(The University of Potsdam)

Institute of Biochemistry and Biology

The University of Potsdam

Junior research group leader (Academic Staff Member), Dongbo Shi

https://drshilabo.wordpress.com

The University of Potsdam

Junior research group leader (Academic Staff Member), Dongbo Shi

https://drshilabo.wordpress.com

ドイツのポツダム大学というところで独立して研究をしています石東博と申します。私自身も時折参考にしていた本欄にお誘いをいただき、経験を共有することで少しでも読者の方に役立てることがあればよいなと思い、筆を執ることにしました。博士号授与からもう(まだ?)7年。就職した同級生たちがマイホームを建て安住を始めている中、私(たち家族)の人生はまだまだふらふら五里霧中という感じで、不安がないわけではありませんが、好きなことを職業にして日々を楽しく過ごせる現在に、私自身はひとまずのありがたさを感じています。私自身は。。。

・日本からドイツへ

京都大学理学部に入学し、臨んだ入学ガイダンス。理学部のミッションは10年に一度の天才をちゃんと育てることで、去年一人すごいのが出てもうパリに行ったから、君たちはちゃんと卒業してくれればそれで大丈夫と言われて、えらいところに来たなと思いました。特にこれと決めたものはありませんでしたが、ふらふらと生物学、それも発生生物学に誘われました。

卒業研究から、修士、博士研究と一貫して、上村匡先生(京都大学)の研究室に所属し、実際の研究は藤森俊彦先生(2009年から基礎生物学研究所)のところで行いました。京都は素敵なところでしたが、サークルやらアルバイトやらと様々な誘惑も多く、研究に本格的に打ち込み始めたのは基生研に移ってからでした。小松紘司研究員と一緒に、ほとんど着目されていなかったマウスの卵管の発生を、平面内細胞極性(PCP)の観点から研究を進めて、学位を2014年11月に授与されました。

ビジネスコンテストや企業インターンに参加したり、教員免許も取得したりと、研究一本と決めていたわけではありませんでしたが、一人で勝手に感じていた研究テーマに対する使命感と、「まだ大丈夫」という感触を信じて、博論まで駆け抜けました。もうちょっとやってみるかぐらいの感覚でしたが、振り返れば「あれっ、みんないない!」となっていました。藤森研でポスドクにさせていただいた後も、民間就職にいろいろ応募しましたが、転職扱いとなって、戦略コンサルティング以外のほとんどの企業から良い返事はありませんでした。なるほど、だからみんな卒業前にちゃんと就活するし、コンサルとかに就職するのねと、腑に落ちたものでした。博論までやってから、日本で就活するのは、当時まだ厳しい時代だったようです。

さて、研究の方はすっかり発生生物学のとりこになってしまったので、そのまま続けたいと思っていましたが、博士を取得した直後の自由に動ける機会なので、モデル生物を変えて、そして海外に出てみたいなと漠然と思っていました。卵管の仕事を片付けながら、海外の公募にいくつか応募し、実際面接にもいくつか出かけていきましたが、結果的には全滅でした。その中にはのちに所属するドイツ・ハイデルベルク大学のThomas Grebの研究室も含まれていましたが、植物の経験がやはりあった方がよいということで、面接後に断られていました。所属先の研究費雇用となれば、実動力が求められるのは当然で、なるほど、だからみんな海外学振とかで応募するのかなあと、こちらも腑に落ちたものでした。

2015年にフェローシップに応募しようとなり、海外学振(日本学術振興会海外特別研究員)がまず浮かぶのですが、私の印象だと、申請者のこれまでの研究とのつながりがないと厳しいのかなと思い、生殖管つながりで子宮の発生研究を米国テキサス州で行う申請をしました。一方で、前述のThomasとのやり取りに際して、植物の形成層の勉強をいろいろしていたのですが、どうも細胞レベルの基礎解析が抜けているように感じました。結局マウスのままになっちゃうかもなあと、少し残念に思っていたので、悔いが残らないようにと、形成層の細胞系譜を明らかにするような提案をこしらえて、ドイツのフンボルト財団のフェローシップに申請しました。申請書のCurrent state of researchという欄で、マウス卵管の話を最初書いていたのですが、Thomasから、そこはこれから提案する研究計画の現状を書くところだよと諭され、結局博士研究のことは申請書では何も書けず、業績欄で論文リストに挙げるだけでした。

幸運にも、フェローシップは両方とも採用との通知が届きました。海外学振はもちろんうれしかったですが、新しいことへの挑戦を受け止めてくれるフンボルト財団には懐の深さを感じました。家族での話し合いの結果、ハイデルベルクの方を選びました。ハイデルベルクは以前何回か訪れたことがあり、当時1歳の子供をこれから育てるとなると、こちらの方が良いだろう私たちが思ったのも理由の一つでした。

・ドイツでの生活

2016年の6月に家族でハイデルベルクへ移りました。フンボルト財団のフェローシップは2年間でしたが、子連れだと1年間延長でき、ボスの研究費雇用を挟んで、海外学振へと続けて、2021年の6月までと5年間滞在しました。二人目の子供も生まれ、1歳だった子供も小学校に入学し、数えきれない思い出、エピソードがありますが、印象深い点をいくつかだけ紹介します。便宜上

、日本とかドイツとかハイデルベルクとか、主語が大きくなっていますが、私の目で見れたことは限りがありますので、あくまで一例として差し引いて読んでください。

まず、働くこととは何だろうと、いろいろ考えさせられました。ドイツでは、「生活するための給与を稼ぐための仕方がない手段」という考えが共有されていると思います。ですので、お金をもらうための、契約上必要最小限の仕事しかしないというのが基本です。雇用者は雇い主のために働いているのであって、顧客のためではありません。ライフワークバランスもなにも、ライフの方が大事に決まってるわけで、サービス残業などもっての他です。閉店時間の17時は、店員が帰宅する時刻であることも多く、閉店間際に店に駆け込もうにも、ドアすら開けてくれないこともしばしばです。顧客側にたつと、最初はずいぶんとイライラしますが、段々慣れてくると、こちらの方が、日本のようにアルバイトにまで責任感やら連帯感、やりがいを求めない分、潔くてわかりやすい気もしてきます。ポスドクに限らず、ドイツの博士課程の学生は有給で、ドイツのシステム上では有期雇用契約です。さすがにここまでドライではないものの、基本的には同じ素地があるようで、関係なく勤勉に(?)働くのはアジア人であることが多いです。

研究の取り組み方・考え方がずいぶん違いました。研究員は、研究員にしかできないことにできるだけ集中できるようにと、環境やシステムを整えようとしています。そのためには分業で、ルーチンワーク(=研究員じゃなくてもできる作業)をできるだけ他の人にやってもらうというのが基本の考え方です。日本では試薬瓶の洗浄まで自分で何でもやっていたので、随分思想が違いました。サンガーシーケンス一つ例にとっても、外注が基本で、解析する有償ソフトウェアも用意されていて、日本でPCRしてエタ沈して、手作業で塩基配列を確認していたのと比べれば、かかる作業時間は数十分の一でした。外注に限らず、ルーチンワークのためのテクニシャンや、機器専属のオペレーターなどのスタッフが雇用されていて、さらに手間がかかる実験は修士学生などのアルバイトでまかなったりしていました。前述のように、彼らは彼らの契約・仕事がありますので、事前の準備、調整が大事です。日本にいた頃のように、思い立ったら一人で好きな時に実験するわけにはいきません。「あっ、培地滅菌し忘れた」となっても、オートクレーブの時間は決まっていて、次の日まで待つほかありません(勝手にいろいろやるのはトラブルのもとで煙たがれる)。分業にはそれなりの面倒とトラブルも付きまといますが、上手に使いこなせば、一人でやるよりも効率的に進められ、そういった調整能力が博士課程から求められています。

分業に限らず、効率をよく気にするようになりました。日本だと、理屈が通っていれば、「とりあえずデータ取っておくか」とか、「うまくいかなかったのでもう一回」というのがままあったのですが、ハイデルベルクに来てからは、ラボミーティングで何回かストップがかかったことがありました。コストパフォーマンス(費用というよりかは時間ですが)はそれでいいのか、本当にそれで証拠としての付加価値があるのか(同じことを違う方法で言ってるだけじゃないのか)、違う方法に移った方がいいんじゃないのかとか、やる前から、やるかどうかについてよく議論になりました。論文に載せないデータは取らなくてもいいと言わんばかりの調子で来るので、最初の頃は返答に困ってよくしどろもどろになってました。これはもちろん一長一短で、まだ慣れていない博士課程の学生が頭でっかちになって、一発の実験で成功しようとしてフットワークが重くなるのは見ていてなんだかなあとも思いますが、一般的には事前によく考えることはもちろん大事です。こうやって事前に仕事量を減らし、さらに分業することで、全員9-17時の勤務時間でもなんとか回していけるのかなと思います。現実には、「なんとか」なんていうものではなく、マクロ的には研究資金当たりの研究成果は、近年ではドイツの方が日本のはるか上を行っています1)。解くべき科学的な課題や、立てるクエスチョンによって、向き不向きはあるでしょうし、本当のイノベーションはそういった数値で測れないものもあるのでしょうが、同じ科学論文でも、裏では随分いろいろなやり方があるんだなというのは、大変勉強になりました。なお、そもそも議論好きという側面もあり、ラボ遠足の行き先を一時間議論したけど結果が出ないこともしばしばで、効率のためにやっているわけではないかもしれません。

・ポスドクから先へ

2019年秋には、高橋淑子総括のJST・さきがけ領域が立ち上がり、一期生の結果が公表されて、知り合いの先輩(?)方の名前がちらほら見えて、これは楽しそうでぜひ参加してみたいなと思いました。調べてみると、採択例は少ないですが、海外でさきがけ研究を実施している例もあるようで、申請するにあたっては特に制限はありません。コロナ渦でラボが閉鎖されていたのもあり、申請書作成にはちょうど良い環境で、前年度の採択率4.1%という厳しい現実をあまり気にせず、悔いが残らないように2020年度に応募してみることにしました。結果はなんと採択で、これには結構驚きました。業績の方も幸運が手伝い、当初フェローシップで掲げたテーマを2019年に、その後Thomasから頼まれたテーマも2021年に、比較的スムーズに論文にすることができました。2016年に種の蒔き方を同僚から習っていたかと思い返すと、感慨深く、少し出来過ぎな気もしています。

ここまで来ると、職探しをしないといけない環境になってきました。ドイツでは、ポスドクは基本的にはプロジェクト研究費の雇用で、自分の研究をするようなポストはかなり少なくなっています。Thomasも、そろそろ今が潮時で、そして売り時で、これ以上ハイデルベルクにいたら君のキャリアのためにはあまりよくないというアドバイスでした。さきがけ制度では、海外では雇用先を自分で見つけてくることになっていて、応募するとなると自分の研究ができるPIポジションしかないような状況になっていました。家族のことも考えると、ドイツ語圏、日本語圏、あるいは英語圏でそういう公募に出すことにしました。ただ、ドイツに来てから分野を変えたのもあり、国内ではほとんど知名度もつてもなく、公募情報を見る限りでは日本であまり応募できるポジションはありませんでした。この辺りは将来を見据えて、国内でのネットワークをもう少し築いておけばよかったなと後悔しています。

海外の応募は、ドイツでの成功例の申請書を参考にして履歴書やプロポーザルを書くわけですが、日本でよく見るような2千字以内でとか、そういった指定はほとんどなく、履歴書の項目も人によってばらばらで、10ページを超えることもざらのようです。アピールしたいだけご自由にどうぞという感じで、ついついテンプレートは無いのかと探してしまう私にはその自由さが新鮮でした。元ボス(Thomas)と程よく距離を離した、新規性がある研究提案をするのが本当は理想で、いろいろ検討・議論もしたのですが、急に考えてもデータがほとんどありません。実現性が乏しいなということで、今回はそこはあきらめて、元ボスと同じような研究を継続するけれども、被らないから大丈夫という方針で進めることにしました。この辺りは、本当は独立を見据えて戦略的に進める方が良かったなと思います。ただ、他の方のジョブトークを聞く限り、研究提案を実現できそうな経験・業績がちゃんとあれば、ドイツでは予備データがほとんどなくとも十分に検討に値するようで、日本とはだいぶ考え方が違うようでした。前述のようにポスドクが自分の研究費を持てずに所属先のテーマをやるのが一般的ですし、私もシロイヌナズナに触ったことがなくてもフンボルト財団のフェローシップに採択されたことを思えば、若者の挑戦を受け入れる環境は十分にあると思います。

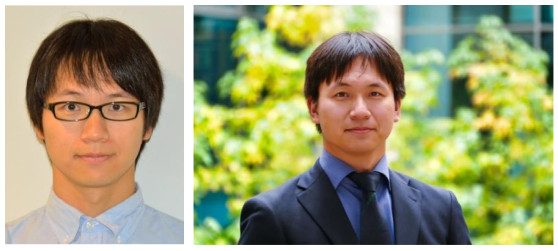

申請書を整えてThomasに見せて相談したところ、いの一番に言われたのは、この写真何とかならんかとのことでした。日本で撮った証明写真みたいなものを使っていたのですが、確かに見せてもらったドイツの申請書ではそんなの見たことありません。慌てて知人のつてをたどってプロに写真を撮ってもらいましたが、これが効果てきめん。その後に出した公募はほとんど面接には呼ばれました。ちょうどさきがけの採択や論文受理が決まったタイミングで、その影響が大きいかなとは思いますが、一方で、顔の見栄えがどうのということではなく、これからヨーロッパでやっていくのに、ヨーロッパの文化・システムに適応する準備はできているのかということかなと解釈しています。これから一緒にやっていく同僚を探す時に、もちろん自分の個性は大事にしてほしいけれども、既存のシステム・慣例に目を配る気がない人とは、ちょっとやりづらいと感じるかもしれません。もちろん、突出した業績・構想があれば別なのでしょうが。

ヨーロッパではコンスタントに植物研究のPIポジションの公募があり、ドイツではDFG(ドイツ研究振興協会)のEmmy Noetherプログラム、フンボルト財団のSofja Kovalevskaja賞(海外からドイツへ異動する場合に限定)などもあり、PIになる機会は充実しています。それほどは業績・研究構想が突出していない私でも、何とか目にかけてもらえるのは、こうした機会の多さによるものも多いと思います。また、フェローシップではない通常のポスドク直接雇用が名目上6年までに限られており2)、ポスドク経験後の民間就職も非常に活発で、実際多くの同僚がバイオ系の会社や、出版社などに就職しました。こうした人材の流動性が、結果的には若手PIの機会の充実にもつながっています。ただ、一回はPIのチャンスをもらえますが、ドイツでもテニュアポジションは非常に限られています。大学でのポジションの数は州法によって定められているそうで(出典不明)、簡単には変わらないため、狭き門のようです。テニュアポジションが獲得できるタイミングは限られており、多くのグループリーダーはそのために転出したり、うまくいかないとグループ解散にもなるようです。

さて、面接に呼ばれて、中村哲也さんの海外だよりのように3)複数のオファーをもらっていい条件を引き出してなどと夢見ていましたが、世の中そうは甘くはなく、あと一歩のところでの落選が続き、最後の一歩は大きい一歩のようです。コロナの影響で面接がすべてオンラインになり、丸一日カメラに貼りつくのは大変疲れましたが、面接でいろんな先生方に名前を憶えてもらえ、他の公募に声をかけてもらえるようにもなりました。その縁もあり、テニュアトラックがつかないポジションではありますが、独立して自分の研究できる環境をポツダム大学で見つけることができ、今に至っています。

・ジュニアグループリーダーとして

2022年4月に着任してまだまだこれからというところで、あまり共有できる経験はまだありません。グループのメンバーを増やすためには人を雇用できる研究費が必要で、ドイツでは最も一般的なDFGのindividual research grantを一つ獲得しました。科研費のシステムとはいくつか違いがあり、せっかくの海外だよりですので少しだけ説明します。まず、締め切りが無く、通年申請を受け付けています。応募があったものから順次Reviewer二人に回して、査読を待ちます。査読が返ってくると、分野ごとの審査会が年4回あり、そこで決定する仕組みです。採択率は約35%とのことです。各申請に応じてReviewerを割り振るので、日本のように各Reviewerが公平に数十の応募を一斉に見て、点数をつけているわけではないようですし、直接の審査員も二人しかいませんでした。そういう面で公平さは多少犠牲にはなりますが、効率よく機動的で、私の場合だと2022年1月に申請して、4月には採択の内定が出ました。応募もフレキシブルで、科研費のように各機関に所属して提出する必要はありませんでした。申請当時は家族事情もあり、帰国して理化学研究所の杉本慶子先生のところにお世話になっていたのですが、4月にポツダム大に着任予定でも申請してよいかとDFGの担当者に聞いたら、着任したら研究費が必要なんだから、なんで申請しちゃいけないのと逆に驚かれたぐらいでした。DFG内の担当者も博士号持ちで、研究事情のことはよく把握していますし、博士取得後、あるいはポスドク後に就職先にこのような公的機関は良く挙げられます。

採択された場合も、されなかった場合も、Reviewerそれぞれから、A41ページほどのコメントをもらいました。それに加えて、選考委員会がどのように判断したのかについても1ページほどのコメントをもらいました。ここは良くて、ここは意見が分かれているが、委員会としてはこう考えているから云々が細かく記載されており、査読者の意見がそのまま決定されるわけではない過程がよくわかります。もちろん人がやることですので、反論したいところも、誤解だというところもあるわけですが、そういうプロセスが文章となって公開されることは、申請者側の次につながるので、とても参考になりました。全般的に評価は硬めで、夢を語るというよりは、一つ一つの計画・実験について、十分な理由付けが求められている印象でした。また、各Reviewerが審査する申請書の数が少ないからこそ、十分に時間をとってコメントが書けるのだと思います。コメントに対する反論を加えた申請書の改訂も認められており、私の場合も採択されなかったEmmy Noetherプログラムの申請書を基に、査読コメントに対し反応する形で改訂したものが、今回は採択されました。同僚の話では、研究がうまく進んでいる場合は、更新もできるそうで、DFGの方からぜひ更新しませんかとのお誘いが来るとのことで、研究者と一体となって、科学を推進していこうというDFGの気概が感じ取れます。

科研費のABCのように区分がなく、研究費の上限も明示されていませんが、一般的な目安としては、博士課程学生の3年分の人件費(約2000万円)と3年間総額500万円程度の研究費が基本で、追加で必要なものは、理由付けとともに書き足すようです。十分な理由があれば高額な申請も認められることがあるそうで、私自身もポスドク研究員の雇用を希望しましたが、残念ながら認められませんでした。採択決定後の開始時期も一年以内を目安として自由なようで、適任者が見つかり着任予定に合わせて調整できるそうです。また、正式な決定通知書は5月に来ましたが、審査会が開かれた直後から結果に関する個別の問い合わせは可能でした。細かいところをごちゃごちゃと並べてしまいましたが、年度や金額に縛られず、研究者が使いやすいように設計された無駄が少ないシステムのように私には感じました。

現在は研究グループのWebサイトを作って、公募を始めたところです。皆さんの周りにも海外で植物発生の研究してみたい修士学生がいらっしゃったら、、、とここは宣伝するところではありませんでしたね。きちんと研究グループを作って、研究サイクルを回していけるかどうか、不安もありますが、せっかく与えられた機会ですので、のびのびと挑戦してみたいと思っています。しばらくこれで落ち着いて研究と思っていたのですが、ホストとなっているポツダム大のMichael Lenhard教授は公募情報を随時転送してくれて、「こういうのは出し続けるものだ」とのこと。日本で培った感覚だと、成果が出る前に所属をころころ変えるのはネガティブな印象がありましたが、着任したばかりだとかそういうことは誰も気にしないから、テニュアをとるまでは応募し続けるものだそうです。確かにこれまでの選考でも、新しいところに着任したばかりの方が採用されたりしていました。落ち着きがないというよりは、引く手あまたという評価でしょうか。

・最後に

中村哲也さんの海外だよりのように3)、私も基本的にはもっと多くの日本人が海外での研究を経験してほしいなと考えています。好きな場所で好きなテーマを自由に選択できる職業はそうそうなく、世界共通の科学を生業とする研究者・学生の特権の一つです。ドイツはヨーロッパ中から人が集まって、ほとんど英語ネイティブでもなく、みんな語学コンプレックスを抱えながらやってますので、アメリカやイギリスとは違った環境で、私にはよく合いました。日本でもトップレベルの研究が行われていますし、知りたい知識・技術などは大抵のものが日本でも手に入る時代です。海外に来たから研究が進むとかそういうことではもちろんありません。しかし、科学は人間がやるもので、その背景にはその人となりや、文化、システムがあります。私が経験したこと自体はそこまで珍しいものでもなく、むしろすでに言われていたことに遠回りしてたどり着いた感もありますが、それを知識として読むのと、体験して習得するのとではやはり大きく違うのではないかなと思います。1・2年の留学でもよいですし、でも行くからには永住するぐらいのつもりで飛び込んで、その研究室や国の文化にどっぷりつかる人がもっと増えてほしいなと思います。テニュアポジションまで一直線に駆け抜けるのもよいですが、それだけが研究人生じゃないはずです。まだたどり着いてない者が言うのもなんですが。

ただ一方で、ドイツでの5年間は、ライフがいかにワークより大事かを学んだ期間でもありました。とてもハードワークで優秀な博士学生が、公聴会後のパーティで、私はもっと家族・彼氏との時間を過ごしたいから、アカデミアではなく民間就職すると堂々と言っていたの聞いて、こんなこと言える環境は日本にはないなと思いました。また、多くのヨーロッパ出身のPIが、アメリカのサイエンスは凄いけど、私たちが生活するところではないから戻ってきたと口にしていましたし、様々な異動の理由を聞いてみると、家族事情に行き着くことも少なくありません。もちろん、彼らは十分に優秀で、それを選べるところまでたどり着いたのですが、私自身は仕事に一心不乱に取り組むのが素晴らしく、私生活を仕事に持ち込むなんてという感覚があったので、かなり新鮮でした。

そういう立場からすれば、日本だろうと海外だろうと、老若男女問わず、地位や時間も問わず、それぞれの立場や環境で、できることをやって一緒に取り組むのなら、何でも受け入れるのが、本当のダイバーシティを大事にする研究環境だなと、私自身は思うようになりました。取ってきたデータ、やってきた解析で議論して一歩ずつ進めればいいのであって、他人の生活・人生に踏み入れてまで、実験とか研究とかの話はするものじゃないんだなという感覚がドイツでは普通だったように感じます。激励してモチベーションをあげる指導はありますが、はっぱをかけるとか、叱咤するとか、そんなシーンにほとんど出くわしたことはありませんでした。D論にしたって、本人が学位がほしいから書くものであって、システム上は3年の雇用契約が終わればそれっきりで、指導教官の方から何かするということはほとんどなかったです。また、特に年30日ある休暇は不可侵なもので、病欠とは別に(!)健康に休んで仕事に備える期間であり、「〇〇の支払いがまだなんですけど?」と電話がかかってきても、「担当者バカンス中です」と伝えれば、「それじゃまた来月連絡します」となるのが普通です。日本だと怒られそうですが、その伝票処理を急いできちんとやることに、どれほどの価値があるのだろうと考えるようになりました。

まとまりのない文章になってしまいましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございました。世界にはいろんな考え方ややり方がありますが、何も一番優れたところや方法に行く必要もないですし、日本がよいと感じるなら、それで大いに結構だと思います。海外にはいっても行かなくてもいいんじゃないかという、締まりのない落ちではありますが、どこか皆さんのキャリアを考える上で、参考になる箇所があれば幸いです。

1) 科学技術・学術政策研究所 『科学技術指標2021』

https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_00.html

2) Gretchen Vogel, Science, 2021 [https://doi.org/10.1126/science.acx9695]

3) 中村哲也 海外だより https://www.jsdb.jp/blog/article.html?page=145

・日本からドイツへ

京都大学理学部に入学し、臨んだ入学ガイダンス。理学部のミッションは10年に一度の天才をちゃんと育てることで、去年一人すごいのが出てもうパリに行ったから、君たちはちゃんと卒業してくれればそれで大丈夫と言われて、えらいところに来たなと思いました。特にこれと決めたものはありませんでしたが、ふらふらと生物学、それも発生生物学に誘われました。

卒業研究から、修士、博士研究と一貫して、上村匡先生(京都大学)の研究室に所属し、実際の研究は藤森俊彦先生(2009年から基礎生物学研究所)のところで行いました。京都は素敵なところでしたが、サークルやらアルバイトやらと様々な誘惑も多く、研究に本格的に打ち込み始めたのは基生研に移ってからでした。小松紘司研究員と一緒に、ほとんど着目されていなかったマウスの卵管の発生を、平面内細胞極性(PCP)の観点から研究を進めて、学位を2014年11月に授与されました。

ビジネスコンテストや企業インターンに参加したり、教員免許も取得したりと、研究一本と決めていたわけではありませんでしたが、一人で勝手に感じていた研究テーマに対する使命感と、「まだ大丈夫」という感触を信じて、博論まで駆け抜けました。もうちょっとやってみるかぐらいの感覚でしたが、振り返れば「あれっ、みんないない!」となっていました。藤森研でポスドクにさせていただいた後も、民間就職にいろいろ応募しましたが、転職扱いとなって、戦略コンサルティング以外のほとんどの企業から良い返事はありませんでした。なるほど、だからみんな卒業前にちゃんと就活するし、コンサルとかに就職するのねと、腑に落ちたものでした。博論までやってから、日本で就活するのは、当時まだ厳しい時代だったようです。

さて、研究の方はすっかり発生生物学のとりこになってしまったので、そのまま続けたいと思っていましたが、博士を取得した直後の自由に動ける機会なので、モデル生物を変えて、そして海外に出てみたいなと漠然と思っていました。卵管の仕事を片付けながら、海外の公募にいくつか応募し、実際面接にもいくつか出かけていきましたが、結果的には全滅でした。その中にはのちに所属するドイツ・ハイデルベルク大学のThomas Grebの研究室も含まれていましたが、植物の経験がやはりあった方がよいということで、面接後に断られていました。所属先の研究費雇用となれば、実動力が求められるのは当然で、なるほど、だからみんな海外学振とかで応募するのかなあと、こちらも腑に落ちたものでした。

2015年にフェローシップに応募しようとなり、海外学振(日本学術振興会海外特別研究員)がまず浮かぶのですが、私の印象だと、申請者のこれまでの研究とのつながりがないと厳しいのかなと思い、生殖管つながりで子宮の発生研究を米国テキサス州で行う申請をしました。一方で、前述のThomasとのやり取りに際して、植物の形成層の勉強をいろいろしていたのですが、どうも細胞レベルの基礎解析が抜けているように感じました。結局マウスのままになっちゃうかもなあと、少し残念に思っていたので、悔いが残らないようにと、形成層の細胞系譜を明らかにするような提案をこしらえて、ドイツのフンボルト財団のフェローシップに申請しました。申請書のCurrent state of researchという欄で、マウス卵管の話を最初書いていたのですが、Thomasから、そこはこれから提案する研究計画の現状を書くところだよと諭され、結局博士研究のことは申請書では何も書けず、業績欄で論文リストに挙げるだけでした。

幸運にも、フェローシップは両方とも採用との通知が届きました。海外学振はもちろんうれしかったですが、新しいことへの挑戦を受け止めてくれるフンボルト財団には懐の深さを感じました。家族での話し合いの結果、ハイデルベルクの方を選びました。ハイデルベルクは以前何回か訪れたことがあり、当時1歳の子供をこれから育てるとなると、こちらの方が良いだろう私たちが思ったのも理由の一つでした。

・ドイツでの生活

2016年の6月に家族でハイデルベルクへ移りました。フンボルト財団のフェローシップは2年間でしたが、子連れだと1年間延長でき、ボスの研究費雇用を挟んで、海外学振へと続けて、2021年の6月までと5年間滞在しました。二人目の子供も生まれ、1歳だった子供も小学校に入学し、数えきれない思い出、エピソードがありますが、印象深い点をいくつかだけ紹介します。便宜上

、日本とかドイツとかハイデルベルクとか、主語が大きくなっていますが、私の目で見れたことは限りがありますので、あくまで一例として差し引いて読んでください。

まず、働くこととは何だろうと、いろいろ考えさせられました。ドイツでは、「生活するための給与を稼ぐための仕方がない手段」という考えが共有されていると思います。ですので、お金をもらうための、契約上必要最小限の仕事しかしないというのが基本です。雇用者は雇い主のために働いているのであって、顧客のためではありません。ライフワークバランスもなにも、ライフの方が大事に決まってるわけで、サービス残業などもっての他です。閉店時間の17時は、店員が帰宅する時刻であることも多く、閉店間際に店に駆け込もうにも、ドアすら開けてくれないこともしばしばです。顧客側にたつと、最初はずいぶんとイライラしますが、段々慣れてくると、こちらの方が、日本のようにアルバイトにまで責任感やら連帯感、やりがいを求めない分、潔くてわかりやすい気もしてきます。ポスドクに限らず、ドイツの博士課程の学生は有給で、ドイツのシステム上では有期雇用契約です。さすがにここまでドライではないものの、基本的には同じ素地があるようで、関係なく勤勉に(?)働くのはアジア人であることが多いです。

研究の取り組み方・考え方がずいぶん違いました。研究員は、研究員にしかできないことにできるだけ集中できるようにと、環境やシステムを整えようとしています。そのためには分業で、ルーチンワーク(=研究員じゃなくてもできる作業)をできるだけ他の人にやってもらうというのが基本の考え方です。日本では試薬瓶の洗浄まで自分で何でもやっていたので、随分思想が違いました。サンガーシーケンス一つ例にとっても、外注が基本で、解析する有償ソフトウェアも用意されていて、日本でPCRしてエタ沈して、手作業で塩基配列を確認していたのと比べれば、かかる作業時間は数十分の一でした。外注に限らず、ルーチンワークのためのテクニシャンや、機器専属のオペレーターなどのスタッフが雇用されていて、さらに手間がかかる実験は修士学生などのアルバイトでまかなったりしていました。前述のように、彼らは彼らの契約・仕事がありますので、事前の準備、調整が大事です。日本にいた頃のように、思い立ったら一人で好きな時に実験するわけにはいきません。「あっ、培地滅菌し忘れた」となっても、オートクレーブの時間は決まっていて、次の日まで待つほかありません(勝手にいろいろやるのはトラブルのもとで煙たがれる)。分業にはそれなりの面倒とトラブルも付きまといますが、上手に使いこなせば、一人でやるよりも効率的に進められ、そういった調整能力が博士課程から求められています。

分業に限らず、効率をよく気にするようになりました。日本だと、理屈が通っていれば、「とりあえずデータ取っておくか」とか、「うまくいかなかったのでもう一回」というのがままあったのですが、ハイデルベルクに来てからは、ラボミーティングで何回かストップがかかったことがありました。コストパフォーマンス(費用というよりかは時間ですが)はそれでいいのか、本当にそれで証拠としての付加価値があるのか(同じことを違う方法で言ってるだけじゃないのか)、違う方法に移った方がいいんじゃないのかとか、やる前から、やるかどうかについてよく議論になりました。論文に載せないデータは取らなくてもいいと言わんばかりの調子で来るので、最初の頃は返答に困ってよくしどろもどろになってました。これはもちろん一長一短で、まだ慣れていない博士課程の学生が頭でっかちになって、一発の実験で成功しようとしてフットワークが重くなるのは見ていてなんだかなあとも思いますが、一般的には事前によく考えることはもちろん大事です。こうやって事前に仕事量を減らし、さらに分業することで、全員9-17時の勤務時間でもなんとか回していけるのかなと思います。現実には、「なんとか」なんていうものではなく、マクロ的には研究資金当たりの研究成果は、近年ではドイツの方が日本のはるか上を行っています1)。解くべき科学的な課題や、立てるクエスチョンによって、向き不向きはあるでしょうし、本当のイノベーションはそういった数値で測れないものもあるのでしょうが、同じ科学論文でも、裏では随分いろいろなやり方があるんだなというのは、大変勉強になりました。なお、そもそも議論好きという側面もあり、ラボ遠足の行き先を一時間議論したけど結果が出ないこともしばしばで、効率のためにやっているわけではないかもしれません。

・ポスドクから先へ

2019年秋には、高橋淑子総括のJST・さきがけ領域が立ち上がり、一期生の結果が公表されて、知り合いの先輩(?)方の名前がちらほら見えて、これは楽しそうでぜひ参加してみたいなと思いました。調べてみると、採択例は少ないですが、海外でさきがけ研究を実施している例もあるようで、申請するにあたっては特に制限はありません。コロナ渦でラボが閉鎖されていたのもあり、申請書作成にはちょうど良い環境で、前年度の採択率4.1%という厳しい現実をあまり気にせず、悔いが残らないように2020年度に応募してみることにしました。結果はなんと採択で、これには結構驚きました。業績の方も幸運が手伝い、当初フェローシップで掲げたテーマを2019年に、その後Thomasから頼まれたテーマも2021年に、比較的スムーズに論文にすることができました。2016年に種の蒔き方を同僚から習っていたかと思い返すと、感慨深く、少し出来過ぎな気もしています。

ここまで来ると、職探しをしないといけない環境になってきました。ドイツでは、ポスドクは基本的にはプロジェクト研究費の雇用で、自分の研究をするようなポストはかなり少なくなっています。Thomasも、そろそろ今が潮時で、そして売り時で、これ以上ハイデルベルクにいたら君のキャリアのためにはあまりよくないというアドバイスでした。さきがけ制度では、海外では雇用先を自分で見つけてくることになっていて、応募するとなると自分の研究ができるPIポジションしかないような状況になっていました。家族のことも考えると、ドイツ語圏、日本語圏、あるいは英語圏でそういう公募に出すことにしました。ただ、ドイツに来てから分野を変えたのもあり、国内ではほとんど知名度もつてもなく、公募情報を見る限りでは日本であまり応募できるポジションはありませんでした。この辺りは将来を見据えて、国内でのネットワークをもう少し築いておけばよかったなと後悔しています。

海外の応募は、ドイツでの成功例の申請書を参考にして履歴書やプロポーザルを書くわけですが、日本でよく見るような2千字以内でとか、そういった指定はほとんどなく、履歴書の項目も人によってばらばらで、10ページを超えることもざらのようです。アピールしたいだけご自由にどうぞという感じで、ついついテンプレートは無いのかと探してしまう私にはその自由さが新鮮でした。元ボス(Thomas)と程よく距離を離した、新規性がある研究提案をするのが本当は理想で、いろいろ検討・議論もしたのですが、急に考えてもデータがほとんどありません。実現性が乏しいなということで、今回はそこはあきらめて、元ボスと同じような研究を継続するけれども、被らないから大丈夫という方針で進めることにしました。この辺りは、本当は独立を見据えて戦略的に進める方が良かったなと思います。ただ、他の方のジョブトークを聞く限り、研究提案を実現できそうな経験・業績がちゃんとあれば、ドイツでは予備データがほとんどなくとも十分に検討に値するようで、日本とはだいぶ考え方が違うようでした。前述のようにポスドクが自分の研究費を持てずに所属先のテーマをやるのが一般的ですし、私もシロイヌナズナに触ったことがなくてもフンボルト財団のフェローシップに採択されたことを思えば、若者の挑戦を受け入れる環境は十分にあると思います。

申請書を整えてThomasに見せて相談したところ、いの一番に言われたのは、この写真何とかならんかとのことでした。日本で撮った証明写真みたいなものを使っていたのですが、確かに見せてもらったドイツの申請書ではそんなの見たことありません。慌てて知人のつてをたどってプロに写真を撮ってもらいましたが、これが効果てきめん。その後に出した公募はほとんど面接には呼ばれました。ちょうどさきがけの採択や論文受理が決まったタイミングで、その影響が大きいかなとは思いますが、一方で、顔の見栄えがどうのということではなく、これからヨーロッパでやっていくのに、ヨーロッパの文化・システムに適応する準備はできているのかということかなと解釈しています。これから一緒にやっていく同僚を探す時に、もちろん自分の個性は大事にしてほしいけれども、既存のシステム・慣例に目を配る気がない人とは、ちょっとやりづらいと感じるかもしれません。もちろん、突出した業績・構想があれば別なのでしょうが。

ヨーロッパではコンスタントに植物研究のPIポジションの公募があり、ドイツではDFG(ドイツ研究振興協会)のEmmy Noetherプログラム、フンボルト財団のSofja Kovalevskaja賞(海外からドイツへ異動する場合に限定)などもあり、PIになる機会は充実しています。それほどは業績・研究構想が突出していない私でも、何とか目にかけてもらえるのは、こうした機会の多さによるものも多いと思います。また、フェローシップではない通常のポスドク直接雇用が名目上6年までに限られており2)、ポスドク経験後の民間就職も非常に活発で、実際多くの同僚がバイオ系の会社や、出版社などに就職しました。こうした人材の流動性が、結果的には若手PIの機会の充実にもつながっています。ただ、一回はPIのチャンスをもらえますが、ドイツでもテニュアポジションは非常に限られています。大学でのポジションの数は州法によって定められているそうで(出典不明)、簡単には変わらないため、狭き門のようです。テニュアポジションが獲得できるタイミングは限られており、多くのグループリーダーはそのために転出したり、うまくいかないとグループ解散にもなるようです。

さて、面接に呼ばれて、中村哲也さんの海外だよりのように3)複数のオファーをもらっていい条件を引き出してなどと夢見ていましたが、世の中そうは甘くはなく、あと一歩のところでの落選が続き、最後の一歩は大きい一歩のようです。コロナの影響で面接がすべてオンラインになり、丸一日カメラに貼りつくのは大変疲れましたが、面接でいろんな先生方に名前を憶えてもらえ、他の公募に声をかけてもらえるようにもなりました。その縁もあり、テニュアトラックがつかないポジションではありますが、独立して自分の研究できる環境をポツダム大学で見つけることができ、今に至っています。

・ジュニアグループリーダーとして

2022年4月に着任してまだまだこれからというところで、あまり共有できる経験はまだありません。グループのメンバーを増やすためには人を雇用できる研究費が必要で、ドイツでは最も一般的なDFGのindividual research grantを一つ獲得しました。科研費のシステムとはいくつか違いがあり、せっかくの海外だよりですので少しだけ説明します。まず、締め切りが無く、通年申請を受け付けています。応募があったものから順次Reviewer二人に回して、査読を待ちます。査読が返ってくると、分野ごとの審査会が年4回あり、そこで決定する仕組みです。採択率は約35%とのことです。各申請に応じてReviewerを割り振るので、日本のように各Reviewerが公平に数十の応募を一斉に見て、点数をつけているわけではないようですし、直接の審査員も二人しかいませんでした。そういう面で公平さは多少犠牲にはなりますが、効率よく機動的で、私の場合だと2022年1月に申請して、4月には採択の内定が出ました。応募もフレキシブルで、科研費のように各機関に所属して提出する必要はありませんでした。申請当時は家族事情もあり、帰国して理化学研究所の杉本慶子先生のところにお世話になっていたのですが、4月にポツダム大に着任予定でも申請してよいかとDFGの担当者に聞いたら、着任したら研究費が必要なんだから、なんで申請しちゃいけないのと逆に驚かれたぐらいでした。DFG内の担当者も博士号持ちで、研究事情のことはよく把握していますし、博士取得後、あるいはポスドク後に就職先にこのような公的機関は良く挙げられます。

採択された場合も、されなかった場合も、Reviewerそれぞれから、A41ページほどのコメントをもらいました。それに加えて、選考委員会がどのように判断したのかについても1ページほどのコメントをもらいました。ここは良くて、ここは意見が分かれているが、委員会としてはこう考えているから云々が細かく記載されており、査読者の意見がそのまま決定されるわけではない過程がよくわかります。もちろん人がやることですので、反論したいところも、誤解だというところもあるわけですが、そういうプロセスが文章となって公開されることは、申請者側の次につながるので、とても参考になりました。全般的に評価は硬めで、夢を語るというよりは、一つ一つの計画・実験について、十分な理由付けが求められている印象でした。また、各Reviewerが審査する申請書の数が少ないからこそ、十分に時間をとってコメントが書けるのだと思います。コメントに対する反論を加えた申請書の改訂も認められており、私の場合も採択されなかったEmmy Noetherプログラムの申請書を基に、査読コメントに対し反応する形で改訂したものが、今回は採択されました。同僚の話では、研究がうまく進んでいる場合は、更新もできるそうで、DFGの方からぜひ更新しませんかとのお誘いが来るとのことで、研究者と一体となって、科学を推進していこうというDFGの気概が感じ取れます。

科研費のABCのように区分がなく、研究費の上限も明示されていませんが、一般的な目安としては、博士課程学生の3年分の人件費(約2000万円)と3年間総額500万円程度の研究費が基本で、追加で必要なものは、理由付けとともに書き足すようです。十分な理由があれば高額な申請も認められることがあるそうで、私自身もポスドク研究員の雇用を希望しましたが、残念ながら認められませんでした。採択決定後の開始時期も一年以内を目安として自由なようで、適任者が見つかり着任予定に合わせて調整できるそうです。また、正式な決定通知書は5月に来ましたが、審査会が開かれた直後から結果に関する個別の問い合わせは可能でした。細かいところをごちゃごちゃと並べてしまいましたが、年度や金額に縛られず、研究者が使いやすいように設計された無駄が少ないシステムのように私には感じました。

現在は研究グループのWebサイトを作って、公募を始めたところです。皆さんの周りにも海外で植物発生の研究してみたい修士学生がいらっしゃったら、、、とここは宣伝するところではありませんでしたね。きちんと研究グループを作って、研究サイクルを回していけるかどうか、不安もありますが、せっかく与えられた機会ですので、のびのびと挑戦してみたいと思っています。しばらくこれで落ち着いて研究と思っていたのですが、ホストとなっているポツダム大のMichael Lenhard教授は公募情報を随時転送してくれて、「こういうのは出し続けるものだ」とのこと。日本で培った感覚だと、成果が出る前に所属をころころ変えるのはネガティブな印象がありましたが、着任したばかりだとかそういうことは誰も気にしないから、テニュアをとるまでは応募し続けるものだそうです。確かにこれまでの選考でも、新しいところに着任したばかりの方が採用されたりしていました。落ち着きがないというよりは、引く手あまたという評価でしょうか。

・最後に

中村哲也さんの海外だよりのように3)、私も基本的にはもっと多くの日本人が海外での研究を経験してほしいなと考えています。好きな場所で好きなテーマを自由に選択できる職業はそうそうなく、世界共通の科学を生業とする研究者・学生の特権の一つです。ドイツはヨーロッパ中から人が集まって、ほとんど英語ネイティブでもなく、みんな語学コンプレックスを抱えながらやってますので、アメリカやイギリスとは違った環境で、私にはよく合いました。日本でもトップレベルの研究が行われていますし、知りたい知識・技術などは大抵のものが日本でも手に入る時代です。海外に来たから研究が進むとかそういうことではもちろんありません。しかし、科学は人間がやるもので、その背景にはその人となりや、文化、システムがあります。私が経験したこと自体はそこまで珍しいものでもなく、むしろすでに言われていたことに遠回りしてたどり着いた感もありますが、それを知識として読むのと、体験して習得するのとではやはり大きく違うのではないかなと思います。1・2年の留学でもよいですし、でも行くからには永住するぐらいのつもりで飛び込んで、その研究室や国の文化にどっぷりつかる人がもっと増えてほしいなと思います。テニュアポジションまで一直線に駆け抜けるのもよいですが、それだけが研究人生じゃないはずです。まだたどり着いてない者が言うのもなんですが。

ただ一方で、ドイツでの5年間は、ライフがいかにワークより大事かを学んだ期間でもありました。とてもハードワークで優秀な博士学生が、公聴会後のパーティで、私はもっと家族・彼氏との時間を過ごしたいから、アカデミアではなく民間就職すると堂々と言っていたの聞いて、こんなこと言える環境は日本にはないなと思いました。また、多くのヨーロッパ出身のPIが、アメリカのサイエンスは凄いけど、私たちが生活するところではないから戻ってきたと口にしていましたし、様々な異動の理由を聞いてみると、家族事情に行き着くことも少なくありません。もちろん、彼らは十分に優秀で、それを選べるところまでたどり着いたのですが、私自身は仕事に一心不乱に取り組むのが素晴らしく、私生活を仕事に持ち込むなんてという感覚があったので、かなり新鮮でした。

そういう立場からすれば、日本だろうと海外だろうと、老若男女問わず、地位や時間も問わず、それぞれの立場や環境で、できることをやって一緒に取り組むのなら、何でも受け入れるのが、本当のダイバーシティを大事にする研究環境だなと、私自身は思うようになりました。取ってきたデータ、やってきた解析で議論して一歩ずつ進めればいいのであって、他人の生活・人生に踏み入れてまで、実験とか研究とかの話はするものじゃないんだなという感覚がドイツでは普通だったように感じます。激励してモチベーションをあげる指導はありますが、はっぱをかけるとか、叱咤するとか、そんなシーンにほとんど出くわしたことはありませんでした。D論にしたって、本人が学位がほしいから書くものであって、システム上は3年の雇用契約が終わればそれっきりで、指導教官の方から何かするということはほとんどなかったです。また、特に年30日ある休暇は不可侵なもので、病欠とは別に(!)健康に休んで仕事に備える期間であり、「〇〇の支払いがまだなんですけど?」と電話がかかってきても、「担当者バカンス中です」と伝えれば、「それじゃまた来月連絡します」となるのが普通です。日本だと怒られそうですが、その伝票処理を急いできちんとやることに、どれほどの価値があるのだろうと考えるようになりました。

まとまりのない文章になってしまいましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございました。世界にはいろんな考え方ややり方がありますが、何も一番優れたところや方法に行く必要もないですし、日本がよいと感じるなら、それで大いに結構だと思います。海外にはいっても行かなくてもいいんじゃないかという、締まりのない落ちではありますが、どこか皆さんのキャリアを考える上で、参考になる箇所があれば幸いです。

1) 科学技術・学術政策研究所 『科学技術指標2021』

https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_00.html

2) Gretchen Vogel, Science, 2021 [https://doi.org/10.1126/science.acx9695]

3) 中村哲也 海外だより https://www.jsdb.jp/blog/article.html?page=145

ドイツ・ハイデルベルクの哲学の道からのThomas Grebラボの遠足時の写真。筆者はカメラマンで映っていません。ドイツ、ロシア、スウェーデン、トルコ、スイス、台湾、イタリア、中国などなどとルーツが国際的です。

面接にまったく呼ばれなかった日本で撮影した履歴書写真(左)と、面接によく呼ばれたプロにとってもらった履歴書写真(右)

ポツダム大学Institute of Biochemistry and Biologyの建物。新型コロナウイルスの影響で、入り口には検査ブースが建てられた。