2025.09.08

海外便り№18 山川隼平さん (Institute of Zoology and Evolutionary Research Friedrich Schiller University Jena)

山川 隼平

Postdoctoral fellow, Institute of Zoology and Evolutionary Research, Friedrich Schiller University Jena

https://shumpeiyamakawa4848.myportfolio.com/home

Postdoctoral fellow, Institute of Zoology and Evolutionary Research, Friedrich Schiller University Jena

https://shumpeiyamakawa4848.myportfolio.com/home

1. はじめに

ドイツのイェーナ大学でポスドクをしている山川隼平と申します。まずは本稿の執筆機会を頂いた入江直樹先生にお礼申し上げます。

ドイツでの生活も早4年目に突入しましたが、これまで自分なりに楽しく過ごせてきたと思います。本稿の執筆にあたって、何を書くべきかあれこれ迷走したのですが、こちらでの生活のみをお伝えするよりも、多少なりとも他の方に参考になるような事柄を書き留めることにしました。海外と日本の甲乙をつけるような話ではなく、一個人の見解としてご覧いただけると幸いです。

2. 研究と受入先について

私は筑波大学の和田洋教授のもとで2022年に学位を取得しました。比較発生学や進化発生学が自分の専門分野で、特に海産無脊椎動物を主な材料とした、いわゆる非モデル動物の研究に携わってきました。筑波大ではヒトデやウニなどの棘皮動物を用いていましたが、現在は節足動物や線虫類を含む脱皮動物という分類群を対象に移し、その名に冠する脱皮の進化について研究を進めています。イェーナに渡航して以降、節足動物と比較的近縁なクマムシが、昆虫と同様にエクダイソンホルモンを用いて脱皮を制御していることを明らかにしました(Yamakawa and Hejnol, 2024)。一方で、線虫類においては少なくとも3つの系統でエクダイソン受容体が独立に喪失していることを見出し、別のホルモン受容体による制御が進化的に保存されている可能性を指摘しました(Yamakawa et al., preprint, 2025)。これらに加えて、現在は鰓曳動物や動吻動物等での研究を進めており、包括的な脱皮制御の進化史の復元に取り組んでいます。ご興味がある方は以下の論文をご覧ください。

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(24)01450-7

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.27.634690v2

私が暮らすイェーナという街は旧東ドイツ圏に位置する人口10万人程度の中規模な街です。シラーやゲーテなどの名だたる哲学者が教鞭をとった歴史的な大学街であり、また顕微鏡などの光学分野で有名なCarl Zeissの発祥地でもあります。ともあれ、発生学徒にとっては反復説を提唱したエルンスト・ヘッケルのお膝元であったことが最も関心を惹くのではないでしょうか。私の所属であるInstitute of Zoology and Evolutionary Researchはヘッケルが創始した博物館とともに長年動物学的な研究が活発に進められてきました。当時の建物や博物館は今なお健在で、ヘッケルの旧オフィスは現在われわれの分子生物学実験室になっています。歴史的な建物として扱われているために、エアコンをつける工事が難しいなど不便なところも多いですが、博物学的な雰囲気の残る構内を私は気に入っています。

ドイツのイェーナ大学でポスドクをしている山川隼平と申します。まずは本稿の執筆機会を頂いた入江直樹先生にお礼申し上げます。

ドイツでの生活も早4年目に突入しましたが、これまで自分なりに楽しく過ごせてきたと思います。本稿の執筆にあたって、何を書くべきかあれこれ迷走したのですが、こちらでの生活のみをお伝えするよりも、多少なりとも他の方に参考になるような事柄を書き留めることにしました。海外と日本の甲乙をつけるような話ではなく、一個人の見解としてご覧いただけると幸いです。

2. 研究と受入先について

私は筑波大学の和田洋教授のもとで2022年に学位を取得しました。比較発生学や進化発生学が自分の専門分野で、特に海産無脊椎動物を主な材料とした、いわゆる非モデル動物の研究に携わってきました。筑波大ではヒトデやウニなどの棘皮動物を用いていましたが、現在は節足動物や線虫類を含む脱皮動物という分類群を対象に移し、その名に冠する脱皮の進化について研究を進めています。イェーナに渡航して以降、節足動物と比較的近縁なクマムシが、昆虫と同様にエクダイソンホルモンを用いて脱皮を制御していることを明らかにしました(Yamakawa and Hejnol, 2024)。一方で、線虫類においては少なくとも3つの系統でエクダイソン受容体が独立に喪失していることを見出し、別のホルモン受容体による制御が進化的に保存されている可能性を指摘しました(Yamakawa et al., preprint, 2025)。これらに加えて、現在は鰓曳動物や動吻動物等での研究を進めており、包括的な脱皮制御の進化史の復元に取り組んでいます。ご興味がある方は以下の論文をご覧ください。

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(24)01450-7

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.27.634690v2

私が暮らすイェーナという街は旧東ドイツ圏に位置する人口10万人程度の中規模な街です。シラーやゲーテなどの名だたる哲学者が教鞭をとった歴史的な大学街であり、また顕微鏡などの光学分野で有名なCarl Zeissの発祥地でもあります。ともあれ、発生学徒にとっては反復説を提唱したエルンスト・ヘッケルのお膝元であったことが最も関心を惹くのではないでしょうか。私の所属であるInstitute of Zoology and Evolutionary Researchはヘッケルが創始した博物館とともに長年動物学的な研究が活発に進められてきました。当時の建物や博物館は今なお健在で、ヘッケルの旧オフィスは現在われわれの分子生物学実験室になっています。歴史的な建物として扱われているために、エアコンをつける工事が難しいなど不便なところも多いですが、博物学的な雰囲気の残る構内を私は気に入っています。

(上) 左からイェーナの街並み, Zoology Institute, イェーナを流れるザーレ川

(下) 自宅近辺で見かけた脊椎動物たち(ハリネズミ、カエル、ビーバー)

(下) 自宅近辺で見かけた脊椎動物たち(ハリネズミ、カエル、ビーバー)

受入先のAndreas Hejnol (アンドレアス・ハイノル)教授は動物学・進化発生学界隈では著名な研究者で、特に無腸類や鰓曳動物、箒虫動物、腕足動物、紐型動物など、多くの方が名前も聞いたことのないような様々な分類群を扱ってきました。その根底には、少数のモデル生物の比較だけでは動物の系統を適切に反映できず、進化プロセスの再構築が誤ってしまうという考えがあり、沢山の「マイナーな」生物群の比較解析から、動物の系統や体軸形成、中枢神経の進化など動物学研究の本流とも言えるような対象に様々な考察を与えてきました。私が脱皮進化の研究を始めたのも、このラボの強みを用いつつ、自分の研究として確立できるようなテーマとして適当だと考えた側面があります

Andreasはとても愉快な人で、ぶらりと私たちのオフィスに遊びに来ては、グラントの話、論文の投稿状態、過去の思い出話、果ては歯医者に行ってきた話などをずらっと話出し、立て続けにジョークを発した後、颯爽とオフィスから出ていきます。あるいは隣のオフィスに同じ話をしに行くこともあります。このような性分こそが、世界中の研究者や研究所との親交を築き、上記で述べたような多様な動物比較を可能にしているように思えます。なかなか真似できるようなことではないのですが、学ぶことは多いです。また申請書きや論文投稿の対応の仕方から雇用まで、熱心にサポートしていただいており、とても感謝しています。

Andreasはとても愉快な人で、ぶらりと私たちのオフィスに遊びに来ては、グラントの話、論文の投稿状態、過去の思い出話、果ては歯医者に行ってきた話などをずらっと話出し、立て続けにジョークを発した後、颯爽とオフィスから出ていきます。あるいは隣のオフィスに同じ話をしに行くこともあります。このような性分こそが、世界中の研究者や研究所との親交を築き、上記で述べたような多様な動物比較を可能にしているように思えます。なかなか真似できるようなことではないのですが、学ぶことは多いです。また申請書きや論文投稿の対応の仕方から雇用まで、熱心にサポートしていただいており、とても感謝しています。

(写真) ハリガネムシ採集に勤しむ著者とAndreas

3. 現在の生活で気に入っていること

ドイツに来て良かったことの一つは、自分の研究や勉強に割ける時間が増えたことだと思います。その大きな要因としては、ラボの構成メンバーが筑波大在籍時とは大きく変わったことにあります。例えば、現在ラボには3人のテクニシャンと秘書1人が在籍しており、生物の世話や試薬作り、消耗品の発注などにあまり時間が割かれなくなりました。特にテクニシャンの一人は生物の飼育管理が主な仕事で、海水の準備や飼育方法の最適化も図ってくれています。また、現在の私の所属ラボはポスドク中心に運営されており(ポスドク5人, 博士後期課程3人)、後輩への指導などの時間へ割かれることが少なくなりました。私はそのような教育・指導は好きでしたし、むしろ勉強になったので、以前の状態に不満はありませんが、こちらのラボに移ってからはのんびり物事を考える時間が増えました。

所属ラボの風土的にも各々がのびのびと研究に勤しんでいるように思います。例えば現在ラボではクシクラゲや環形動物、無腸類などを用いながら各人が独立的に研究を進めています。週一で全員参加のラボミーティングはあるものの、結果を随時共有するというよりは、それぞれの進捗は各人に委ねられており、私自身もAndreasと直接的にスライドを見せて研究の話をするのは年に数度くらいの頻度です(当然、細かな相談はもっと頻繁ですが)。またラボの滞在時間も固定されておらず、ライティングやローカルPCでの解析が中心の時は家から出ない週もあったりします。このような体制は、ポスドク中心のラボでこそ成立していると思いますし、良い側面だけではないのも自明ですが、少なくとも現状の私にとっては快適に思います。

上記の変化は私個人の環境に大きく依存しているのですが、日本から海外に出向く多くの場合に当てはまるとも思います。例えばこちらのラボではテクニシャンやラボマネージャーがいることはそれほど珍しいことではなく、海外でポスドクを送る方はその恩恵を受ける場合が多いと予想します。制度的な仕組みに加えて、時間的な大らかさが日本とは随分と異なるとも感じます。例えば、オフィスにいつ来ていつ帰ることを誰も気に留めない印象を持っており、根本的には他者の行いにケチをつけない、それぞれのペースを尊重する、といったことが重視されている文化の産物に思います。主語を大きく、海外では〜と言うつもりはありませんが、私が現在感じているような時間的な大らかさを日本国内でどれほど感じられるのかは不明瞭に思えます。仕組み的にも精神的にもゆとりがある環境の中で研究を進めることを好む方も多いのではないでしょうか。

ドイツに来て良かったことの一つは、自分の研究や勉強に割ける時間が増えたことだと思います。その大きな要因としては、ラボの構成メンバーが筑波大在籍時とは大きく変わったことにあります。例えば、現在ラボには3人のテクニシャンと秘書1人が在籍しており、生物の世話や試薬作り、消耗品の発注などにあまり時間が割かれなくなりました。特にテクニシャンの一人は生物の飼育管理が主な仕事で、海水の準備や飼育方法の最適化も図ってくれています。また、現在の私の所属ラボはポスドク中心に運営されており(ポスドク5人, 博士後期課程3人)、後輩への指導などの時間へ割かれることが少なくなりました。私はそのような教育・指導は好きでしたし、むしろ勉強になったので、以前の状態に不満はありませんが、こちらのラボに移ってからはのんびり物事を考える時間が増えました。

所属ラボの風土的にも各々がのびのびと研究に勤しんでいるように思います。例えば現在ラボではクシクラゲや環形動物、無腸類などを用いながら各人が独立的に研究を進めています。週一で全員参加のラボミーティングはあるものの、結果を随時共有するというよりは、それぞれの進捗は各人に委ねられており、私自身もAndreasと直接的にスライドを見せて研究の話をするのは年に数度くらいの頻度です(当然、細かな相談はもっと頻繁ですが)。またラボの滞在時間も固定されておらず、ライティングやローカルPCでの解析が中心の時は家から出ない週もあったりします。このような体制は、ポスドク中心のラボでこそ成立していると思いますし、良い側面だけではないのも自明ですが、少なくとも現状の私にとっては快適に思います。

上記の変化は私個人の環境に大きく依存しているのですが、日本から海外に出向く多くの場合に当てはまるとも思います。例えばこちらのラボではテクニシャンやラボマネージャーがいることはそれほど珍しいことではなく、海外でポスドクを送る方はその恩恵を受ける場合が多いと予想します。制度的な仕組みに加えて、時間的な大らかさが日本とは随分と異なるとも感じます。例えば、オフィスにいつ来ていつ帰ることを誰も気に留めない印象を持っており、根本的には他者の行いにケチをつけない、それぞれのペースを尊重する、といったことが重視されている文化の産物に思います。主語を大きく、海外では〜と言うつもりはありませんが、私が現在感じているような時間的な大らかさを日本国内でどれほど感じられるのかは不明瞭に思えます。仕組み的にも精神的にもゆとりがある環境の中で研究を進めることを好む方も多いのではないでしょうか。

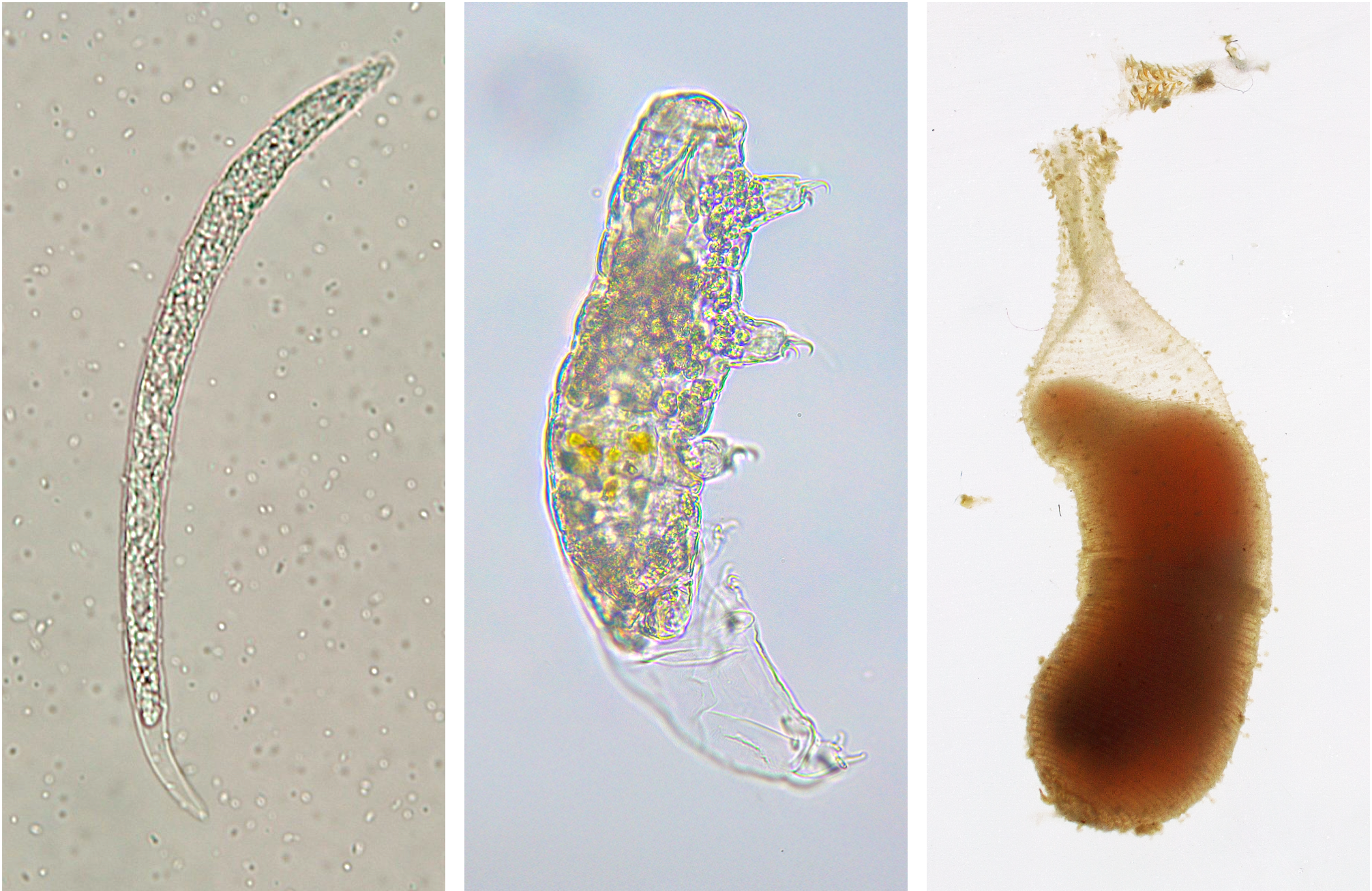

(写真) 私の飼育している脱皮動物たち(左から線虫Plectus sambesii,クマムシHypsibius exemplaris, エラヒキムシ Halicryotus spinulosus)。いずれも脱皮中の写真

4. フェローシップや雇用に関して

海外にポスドクで出る上での大きな懸念はフェローシップや雇用についてだと思います。私自身そのような情報を色々と探し回った過去があり、自らの経験についても少し詳しくお話しすることにします。概して私はJSPSの海外特別研究員制度(いわゆる海外学振)を用いてドイツに渡り、その後は大学に雇われる形で過ごしています。よく言われることとは思いますが、フェローシップを持っていることは研究をスムーズに始める上で有用だと感じています。渡航自体がフェローシップの獲得に依存していた側面もあり、また申請書作成に当たってのPIとのやり取りもとても大事だったと感じています。

4.1. 海外学振とポスドクフェローシップ

さて、私がポスドクに至るまでの経緯を少し詳しくお話しします。私はポスドクでも非モデル動物を用いた動物学的な研究を続けたいと考え、また海外渡航を希望していたこともあり、博士課程の間にHejnolラボを第一候補と考えるようになりました。海外でポスドクをする上で、多くの方が思い浮かぶのが海外学振だと思います。私もその例に漏れず、加えて英語での面接や海外フェローシップの申請書書きには自信がなく、海外学振を用いた渡航を第一に考えていました。博士後期課程の2年目辺りまでにHejnol labを受入先候補に定めて、8月ごろに思い切って海外学振の受入についての問い合わせをしました。これまで面識がなかったにもかかわらず、翌日すぐに返信いただき、給与額が雇用下限を下回っていないかなど親身に可能性を検討していただきました。比較的早くに連絡を入れたのですが、彼自身の所属先の変更などもあって、実際に研究の話を始めたのは冬ごろになりました。メールを通して研究内容について議論していく中で、私の研究計画を気に入っていただき、年明け頃にHejnol labを受入先として申請書を作成し始めるに至りました。他にも多くの方にお手伝いいただき、幸いにもその年に海外学振の採択を受け、学位取得後すぐにドイツへと渡航しました。

申請書の作成にあたっては、英訳した草稿をAndreasに送り、親切にも数多くのコメントをいただきました。このプロセスは相互に研究方針を把握し、また自分の研究能力をアピールできる良い機会だったと思います。とりわけ会話力や瞬発力が求められる面接などとは異なり、時間をかけて自分の研究能力をプレゼンすることができたと思います。この点は申請書を書く上でのメリットになるだけでなく、PIとポスドクが良好な関係を築く上でとても大事だと考えています。実際にこのプロセスを経ていたからこそ、渡航前にいくつかの動物の飼育系を立ち上げてもらっていたり、別の研究プロジェクトのパートを任せてくれたりと、スムーズに研究チームに加わることができたと思います。

こちらに滞在し始めてから、海外のフェローシップについても色々と耳にするようになりました。例えば、有名なEMBOやMarie Curieをはじめ、ドイツにはフンボルトフェローシップなどがあります。これらは有名な分、飛び抜けた業績なしで通らないイメージを持っていたのですが、選考はジャーナルだけに囚われず、実感としては国内のフェローシップに通る内容であれば十分勝負できる印象を持つに至りました。私は出してもいないので、とても偉そうなことを言っていることを心から自覚していますが、もし学振などに申請するのであれば、それをそのまま英訳してフォーマットしてみることをお勧めします。また多くの海外のフェローシップとは異なり、海外学振には「所属しているラボは受入先にはできない」という移動制限がないので、この点の活用方法も一考に値すると思います。

4.2. 現状の契約について

滞在期間としては海外学振の2年だけの滞在ではなく、こちらでしっかりと研究する能力やプレセンスを高めたい意識があり、少なくとも追加で数年は海外で研究を進めたいと思っていました。その辺りを直接話し合ったわけではないのですが、Andreasも2年だけではなく延長前提で色々と計らってくれて、海外学振終了後も彼の持つポスドクポジションで雇われる形で同じ研究を進められています。実力以上に私を評価していただき、望外の待遇だと思います。

Professorがほとんど唯一の職位であるドイツの大学においては、私の立場は日本での任期付き助教と似ていて、教育の義務があります。ドイツ(少なくともイェーナ)での大学教育は、学部生には主にドイツ語、修士以降は英語が主な使用言語となり、私は修士学生への実習などを担当することで、その義務を果たしています。この記事の執筆時には配列データ取得から系統解析をするといった初歩的なインフォマティクス解析を修士の学生に教える授業・実習を担当しています。この点では前述に反して、自分の研究のみに集中できているわけではありませんが、私の場合は教育負担がそれほど厳しくはなく、海外での教育経験を積む有意義な機会としてポジティブに受け取っています。

現在は日本の学振にあたるDFG(ドイツ研究振興協会)の研究費取得を試みています。DFGの研究費では、Temporal PI moduleという研究費の枠組みがあり、言わば自分の研究費で自分を雇うことが可能となっています。このような研究費の取得を通して、もうしばらくはドイツに残って研究を進めたいと考えています。一方で、今後もドイツに居続けるのかと言われると難しいとも思っています。先に述べたように学部生の授業はドイツ語で行われており、英語で精一杯な私はそのレベルまでドイツ語を修練するのが困難に思います。また日本での食生活や本屋、温泉などはやはり諦められるものではなく、私の本質的な嗜好が身近でない生活を、長く続けるにも限界があるように思います。何よりも海外に出たことで、日本の社会と付き合っていく意識が強まってきたことも大きく、後々は日本での暮らしを考えています。

5. 言語面について

ドイツに渡航してから日常的な業務や会話、論文や研究費申請、他のラボでの実験などを通して、流暢とは言えずとも海外ポスドク生活を送るための最低限の英語が身についたと思います。もとより私は海外での生活を希望していた反面、英語が得意かというとそれほどではなく、話すにしても書くにしても散々な目に遭ってきました。私にとっては英語での会話やライティング能力の向上も海外渡航の大きな目的の一つであったので、当然生じうる苦労ではありましたが、なかなかそうとも割り切れず落ち込むことも少なくありませんでした。やはり日本語母語話者にとって英語は大きな壁として立ちはだかる場合が多く、適切な準備と訓練が求められると思います。

私の経験としてはポスドクなどの年単位での滞在前に、一度短期間的に海外で過ごすことが大事だと感じています。例えば私はドイツに渡航する前に、修士の頃に大学の制度を用いて3ヶ月ほどイギリスに滞在したことがあり、ここでの経験値が現在のポスドク生活を下支えしていると思います。この時は短期研究プロジェクトとしてオクスフォードに赴いたのですが、ラボミーティングの会話についていくのもなかなか大変で、コミュニティ内で自分だけ英語ができない状況がどれだけ堪えることなのかを身に染みて学びました。一方で、そのような経験によって、海外に出る上で求められる英語力や生活の様子が想定できるようになりました。ポスドクで渡航して以降も、その頃よりは成長したなと感じるたびに、当時の経験が生きていると感じます。数ヶ月での滞在で英語力が飛躍的に伸びることは難しいかもしれませんが、得られる経験値のことを踏まえると、短期間でも行ってみることは大事に思います。

また私のボスや同僚は、少なくとも私の言動に一定の敬意を払ってくれていると感じています。そして、そのような人たちにこちらが卑下することも却って失礼に思い、このことによって言語面の心理的なハードルが除かれたと感じています。研究者にとって、英語は単なるツールで話す内容こそが大事だ、という言及をよく耳にします。このことは心に留めるべき真なことですが、単なる根性論に身を任せるのではなく、英語力の訓練は当然として、適切な環境で心理的に自分を保護することも同じくらい重要に思います。

6. さいごに

ドイツで生活する中で日本との違いは至る所に見受けられます。このような違いやあるいは共通性を目にするたびに、私自身がヨーロッパや海外、そして日本をいかに乱雑に捉えてきたのか気付かされます。日本を外から見るというのは使い古された言葉ですが、その大切さを日々実感しています。とりわけ私の住むイェーナは極右政党が台頭している地域の一つでもあり、大学を挙げた反対運動が盛んに行われるなど、ポピュリズムの興隆について思索に至ります。ここでの生活を通して、私自身の社会への向き合い方が否応なく問われ、そして改められているように思います。

ポスドクという流動的で不安定なポジションの中で、自分のしたいことをサポートしてくれるファンディングや人々のおかげで、自分なりに満足した日々を過ごせています。研究者としてこれからは、研究室を主宰するような立場へと移行できるように自らの能力を研鑽しつつ、サイエンスにおける自分の問いをより突き詰めていくことが目標です。大層なものではありませんが、何かしらの役に立つことを読み取られた方がいらっしゃったら、この上ありません。長々とお付き合いいただきありがとうございます。

海外にポスドクで出る上での大きな懸念はフェローシップや雇用についてだと思います。私自身そのような情報を色々と探し回った過去があり、自らの経験についても少し詳しくお話しすることにします。概して私はJSPSの海外特別研究員制度(いわゆる海外学振)を用いてドイツに渡り、その後は大学に雇われる形で過ごしています。よく言われることとは思いますが、フェローシップを持っていることは研究をスムーズに始める上で有用だと感じています。渡航自体がフェローシップの獲得に依存していた側面もあり、また申請書作成に当たってのPIとのやり取りもとても大事だったと感じています。

4.1. 海外学振とポスドクフェローシップ

さて、私がポスドクに至るまでの経緯を少し詳しくお話しします。私はポスドクでも非モデル動物を用いた動物学的な研究を続けたいと考え、また海外渡航を希望していたこともあり、博士課程の間にHejnolラボを第一候補と考えるようになりました。海外でポスドクをする上で、多くの方が思い浮かぶのが海外学振だと思います。私もその例に漏れず、加えて英語での面接や海外フェローシップの申請書書きには自信がなく、海外学振を用いた渡航を第一に考えていました。博士後期課程の2年目辺りまでにHejnol labを受入先候補に定めて、8月ごろに思い切って海外学振の受入についての問い合わせをしました。これまで面識がなかったにもかかわらず、翌日すぐに返信いただき、給与額が雇用下限を下回っていないかなど親身に可能性を検討していただきました。比較的早くに連絡を入れたのですが、彼自身の所属先の変更などもあって、実際に研究の話を始めたのは冬ごろになりました。メールを通して研究内容について議論していく中で、私の研究計画を気に入っていただき、年明け頃にHejnol labを受入先として申請書を作成し始めるに至りました。他にも多くの方にお手伝いいただき、幸いにもその年に海外学振の採択を受け、学位取得後すぐにドイツへと渡航しました。

申請書の作成にあたっては、英訳した草稿をAndreasに送り、親切にも数多くのコメントをいただきました。このプロセスは相互に研究方針を把握し、また自分の研究能力をアピールできる良い機会だったと思います。とりわけ会話力や瞬発力が求められる面接などとは異なり、時間をかけて自分の研究能力をプレゼンすることができたと思います。この点は申請書を書く上でのメリットになるだけでなく、PIとポスドクが良好な関係を築く上でとても大事だと考えています。実際にこのプロセスを経ていたからこそ、渡航前にいくつかの動物の飼育系を立ち上げてもらっていたり、別の研究プロジェクトのパートを任せてくれたりと、スムーズに研究チームに加わることができたと思います。

こちらに滞在し始めてから、海外のフェローシップについても色々と耳にするようになりました。例えば、有名なEMBOやMarie Curieをはじめ、ドイツにはフンボルトフェローシップなどがあります。これらは有名な分、飛び抜けた業績なしで通らないイメージを持っていたのですが、選考はジャーナルだけに囚われず、実感としては国内のフェローシップに通る内容であれば十分勝負できる印象を持つに至りました。私は出してもいないので、とても偉そうなことを言っていることを心から自覚していますが、もし学振などに申請するのであれば、それをそのまま英訳してフォーマットしてみることをお勧めします。また多くの海外のフェローシップとは異なり、海外学振には「所属しているラボは受入先にはできない」という移動制限がないので、この点の活用方法も一考に値すると思います。

4.2. 現状の契約について

滞在期間としては海外学振の2年だけの滞在ではなく、こちらでしっかりと研究する能力やプレセンスを高めたい意識があり、少なくとも追加で数年は海外で研究を進めたいと思っていました。その辺りを直接話し合ったわけではないのですが、Andreasも2年だけではなく延長前提で色々と計らってくれて、海外学振終了後も彼の持つポスドクポジションで雇われる形で同じ研究を進められています。実力以上に私を評価していただき、望外の待遇だと思います。

Professorがほとんど唯一の職位であるドイツの大学においては、私の立場は日本での任期付き助教と似ていて、教育の義務があります。ドイツ(少なくともイェーナ)での大学教育は、学部生には主にドイツ語、修士以降は英語が主な使用言語となり、私は修士学生への実習などを担当することで、その義務を果たしています。この記事の執筆時には配列データ取得から系統解析をするといった初歩的なインフォマティクス解析を修士の学生に教える授業・実習を担当しています。この点では前述に反して、自分の研究のみに集中できているわけではありませんが、私の場合は教育負担がそれほど厳しくはなく、海外での教育経験を積む有意義な機会としてポジティブに受け取っています。

現在は日本の学振にあたるDFG(ドイツ研究振興協会)の研究費取得を試みています。DFGの研究費では、Temporal PI moduleという研究費の枠組みがあり、言わば自分の研究費で自分を雇うことが可能となっています。このような研究費の取得を通して、もうしばらくはドイツに残って研究を進めたいと考えています。一方で、今後もドイツに居続けるのかと言われると難しいとも思っています。先に述べたように学部生の授業はドイツ語で行われており、英語で精一杯な私はそのレベルまでドイツ語を修練するのが困難に思います。また日本での食生活や本屋、温泉などはやはり諦められるものではなく、私の本質的な嗜好が身近でない生活を、長く続けるにも限界があるように思います。何よりも海外に出たことで、日本の社会と付き合っていく意識が強まってきたことも大きく、後々は日本での暮らしを考えています。

5. 言語面について

ドイツに渡航してから日常的な業務や会話、論文や研究費申請、他のラボでの実験などを通して、流暢とは言えずとも海外ポスドク生活を送るための最低限の英語が身についたと思います。もとより私は海外での生活を希望していた反面、英語が得意かというとそれほどではなく、話すにしても書くにしても散々な目に遭ってきました。私にとっては英語での会話やライティング能力の向上も海外渡航の大きな目的の一つであったので、当然生じうる苦労ではありましたが、なかなかそうとも割り切れず落ち込むことも少なくありませんでした。やはり日本語母語話者にとって英語は大きな壁として立ちはだかる場合が多く、適切な準備と訓練が求められると思います。

私の経験としてはポスドクなどの年単位での滞在前に、一度短期間的に海外で過ごすことが大事だと感じています。例えば私はドイツに渡航する前に、修士の頃に大学の制度を用いて3ヶ月ほどイギリスに滞在したことがあり、ここでの経験値が現在のポスドク生活を下支えしていると思います。この時は短期研究プロジェクトとしてオクスフォードに赴いたのですが、ラボミーティングの会話についていくのもなかなか大変で、コミュニティ内で自分だけ英語ができない状況がどれだけ堪えることなのかを身に染みて学びました。一方で、そのような経験によって、海外に出る上で求められる英語力や生活の様子が想定できるようになりました。ポスドクで渡航して以降も、その頃よりは成長したなと感じるたびに、当時の経験が生きていると感じます。数ヶ月での滞在で英語力が飛躍的に伸びることは難しいかもしれませんが、得られる経験値のことを踏まえると、短期間でも行ってみることは大事に思います。

また私のボスや同僚は、少なくとも私の言動に一定の敬意を払ってくれていると感じています。そして、そのような人たちにこちらが卑下することも却って失礼に思い、このことによって言語面の心理的なハードルが除かれたと感じています。研究者にとって、英語は単なるツールで話す内容こそが大事だ、という言及をよく耳にします。このことは心に留めるべき真なことですが、単なる根性論に身を任せるのではなく、英語力の訓練は当然として、適切な環境で心理的に自分を保護することも同じくらい重要に思います。

6. さいごに

ドイツで生活する中で日本との違いは至る所に見受けられます。このような違いやあるいは共通性を目にするたびに、私自身がヨーロッパや海外、そして日本をいかに乱雑に捉えてきたのか気付かされます。日本を外から見るというのは使い古された言葉ですが、その大切さを日々実感しています。とりわけ私の住むイェーナは極右政党が台頭している地域の一つでもあり、大学を挙げた反対運動が盛んに行われるなど、ポピュリズムの興隆について思索に至ります。ここでの生活を通して、私自身の社会への向き合い方が否応なく問われ、そして改められているように思います。

ポスドクという流動的で不安定なポジションの中で、自分のしたいことをサポートしてくれるファンディングや人々のおかげで、自分なりに満足した日々を過ごせています。研究者としてこれからは、研究室を主宰するような立場へと移行できるように自らの能力を研鑽しつつ、サイエンスにおける自分の問いをより突き詰めていくことが目標です。大層なものではありませんが、何かしらの役に立つことを読み取られた方がいらっしゃったら、この上ありません。長々とお付き合いいただきありがとうございます。

(上) Rügen islandの海岸で化石を探す著者と採集した正形ウニの化石。(左下) まだまだ健在な鈴木大地さんより頂いた電子レンジ用炊飯器(進化学会ニュース 2017 Vol. 18 No. 3参照)。(右下) ラボメンバー総出でのハリガネムシ採集。